节气的来源和风俗,节气的来源

节气的来源

节气,是中国古代劳动人民智慧的结晶,起源于黄河流域。它是中国古代农耕文明的产物,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。节气最初是依据斗转星移制定,古人根据北斗七星在夜空中的指向,指导农业生产不误时节。

二十四节气的形成

二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。它包括四个表征季节变化的“四立”(立春、立夏、立秋、立冬),两个表明太阳运行极点和中点的“二至二分”(冬至、夏至、春分、秋分),表现温度变化曲线的“三暑、二寒”(小暑、大暑、小寒、大寒),表示自然物候现象和作物成熟程度的“蛰、清、满、芒”(惊蛰、清明、小满、芒种),表达降雨、降雪时间、强度的“二雨、二雪”(雨水、谷雨、小雪、大雪)和表现水汽凝结、凝华现象的“二露、一霜”(露、霜降)。

节气的文化内涵

二十四节气不仅是一种时间制度,更是一种文化现象。它反映了古代中国先民对自然界的深刻认识和对生活的热爱。每个节气都有其独特的风俗和习俗,如立春时节的迎春、清明时节的扫墓、端午时节的赛龙舟等,这些习俗都蕴含着丰富的文化内涵。

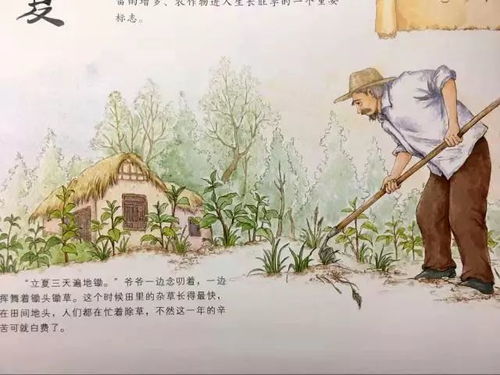

节气与农业生产

节气对于农业生产具有重要意义。它可以帮助农民了解农作物的生长周期,合理安排农事活动。例如,清明时节是春耕播种的好时机,小满时节是夏收夏种的关键时期,霜降时节是秋收秋种的收尾阶段。通过遵循节气,农民可以更好地把握农时,提高农业生产效率。

节气与日常生活

节气不仅影响着农业生产,还与人们的日常生活息息相关。在古代,人们根据节气调整作息时间,如立冬时节开始“补冬”,寒露时节开始“秋钓边”,小雪时节开始腌制泡菜等。这些习俗逐渐演变成了一种文化传统,影响着人们的日常生活。

节气与民俗文化

节气是民俗文化的重要组成部分。每个节气都有其独特的民俗活动,如立春时节的迎春、清明时节的扫墓、端午时节的赛龙舟等。这些活动不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀文化。

节气与环境保护

随着社会的发展,人们越来越重视环境保护。节气作为一种时间制度,可以帮助人们了解自然规律,更好地保护生态环境。例如,在春分时节,人们可以关注植物的生长情况,了解植物的生长周期,从而更好地保护植物资源。

节气与科技创新

在现代社会,节气与科技创新相结合,为人们的生活带来了更多便利。例如,利用节气预测天气变化,为农业生产提供科学依据;利用节气调整作息时间,提高人们的生活质量。

节气与未来展望

节气作为中华民族的传统文化,将继续传承下去。在未来的发展中,节气将与其他领域相结合,为人们的生活带来更多福祉。同时,我们也要加强对节气的保护和传承,让这一优秀的传统文化焕发出新的活力。