五四运动后的社会风俗,五四运动的历史背景和历史特点

五四运动后的社会风俗目录

五四运动后的社会风俗

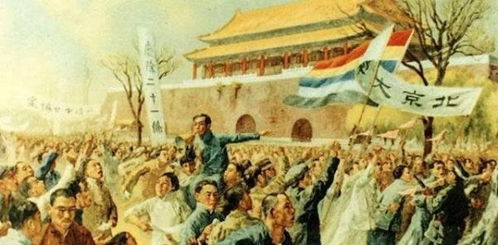

五四运动后,中国社会风俗发生了显著变化,主要体现在以下几个方面:1.剪发辫、易服装和废止缠足:民国政府颁布了多项法律,要求男子剪掉发辫,女子停止缠足。这些措施旨在改变愚昧落后的生活习俗,推动社会进步。2.批判旧风俗,建设新生活:五四运动期间,一批知识分子以改造中国为己任,批判与现代生活格格不入的旧风俗,并提出建设一种新的生活方式。这包括对婚姻、家庭、女性地位等传统观念的重新审视和改革。3.反对父权制、神灵、长辈和祖先崇拜:五四运动期间,一些组织和媒体开始关注普通民众的生存状况,并致力于改善他们的生活和促进社会教育。这些组织强调用通俗易懂的语言与民众沟通,让民众能够理解并参与到政治运动中来。同时,五四运动也反对父权制、神灵、长辈和祖先崇拜等传统观念,认为这些是迷信和封建糟粕。4.文艺大众化:随着抗战爆发,知识界提倡“文艺大众化”,苗瑶僮歌因其“平民化”、“两性化”、“团体化”的合唱形式与抗战文艺策略相符,而日益获得知识界的重视。这表明五四运动后,中国社会在文化领域也追求更加贴近民众、易于接受的新形式。5.思想启蒙与文化革新:五四运动不仅是一次反对帝国主义和封建主义的政治运动,更是一场由青年学生引领的思想解放和文化革新运动。它极大地开拓了中国文学的创作领域,通过对西方文学的借鉴与融合,使得中国文学更加开放多样化。五四运动后的社会风俗变迁体现了中国社会从传统向现代的转型,包括对旧习俗的批判、对新生活的追求、对传统文化的重新评价以及对文艺形式的创新。这些变化不仅影响了当时的社会风貌,也为后来的社会发展奠定了基础。

五四运动的历史背景和历史特点

五四运动是中国近代史上一次重要的革命运动,具有深远的历史背景和显著的特点。历史背景1.国内政治环境:北洋军阀的反动统治导致了阶级矛盾的激化。在巴黎和会上,中国代表提出的废除外国势力范围、撤退外国军队等要求被拒绝,这成为五四运动的直接导火索。2.经济因素:第一次世界大战期间,欧洲列强无暇东顾,中国的工商业获得了很大发展,民族工业尤其是轻工业得到了巨大发展,城市中的工商阶层在中国社会中的地位也进一步提升。3.思想文化:新文化运动的影响下,先进的知识分子如李大钊、陈独秀等人积极传播马克思主义,并推动思想解放和文化革命。他们倡导民主、科学的思想,打破了传统的儒家思想和封建文化的束缚。历史特点1.反帝反封建的彻底性:五四运动不同于以往的排外运动,它深刻地认识到帝国主义联合中国买办阶级和封建阶级以压榨中国人民大众的实质,表现出强烈的反帝反封建性质。2.真正的群众运动:五四运动是一场广泛的群众性运动,不仅有青年学生参与,还有工人阶级、市民等各界人士共同支持。运动从北京扩展到全国各地,形成了全国性的罢市、罢工和学生罢课活动。3.马克思主义的传播与工人阶级的觉醒:五四运动促进了马克思主义在中国的广泛传播,并与中国工人运动相结合,为中国共产党的成立奠定了思想基础和干部基础。4.爱国精神的体现:五四运动以爱国主义为核心,激发了全民族的力量,推动了中国社会的进步。它不仅是一次反对帝国主义和封建主义的爱国运动,还是一次思想解放和文化革命的运动。五四运动不仅是一场反对帝国主义和封建主义的爱国运动,更是一次深刻的思想解放和文化革命运动,标志着中国新民主主义革命的开端,对中国近现代史产生了深远的影响。

五四运动的根本原因和直接原因

五四运动的根本原因和直接原因如下:根本原因:1.帝国主义加紧侵略中国:一战期间,欧洲列强无暇东顾,日本趁机加强对中国的侵略,严重损害了中国的主权。2.北洋军阀政府的黑暗统治:北洋军阀政府对外投靠帝国主义,出卖国家主权;对内掠夺土地和工矿业,增加赋税,加重人民负担。军阀混战给人民带来极大灾难,国内阶级矛盾日益加深。3.新文化运动的影响:新文化运动高举民主、科学的大旗,从思想、文化领域激发和影响了中国人尤其是中国青年的爱国救国热情,为五四运动的出现奠定了思想基础。直接原因:1.巴黎和会上的外交失败:1919年巴黎和会上,战胜国蛮横地拒绝了中国提出的收回山东主权等正义要求,将德国在山东侵占的一切权益转给日本,这是五四运动爆发的直接导火索。2.俄国十月革命的影响:俄国十月革命的胜利为中国指明了解放的道路,激发了中国人民的反帝反封建情绪。五四运动的根本原因是帝国主义的侵略和北洋军阀政府的黑暗统治,而直接原因是巴黎和会上的外交失败以及俄国十月革命的影响。