求子风俗 方言,求子礼俗

求子风俗 方言目录

求子风俗 方言

1.泰山娘娘庙会:每年四月十八日,碧霞元君的生日,各地娘娘庙都会开庙数日,形成规模盛大的庙会。妇女们会来此烧香拜祷,尤其是无子者,会虔诚祈祷,叩头许愿,求生贵子。2.拴娃娃:在山东泰山顶上的碧霞元君祠以及北京地区,有“拴娃娃”的习俗。人们通过祈祷、烧香等方式祈求生子,并将施送的金银娃娃或泥塑娃娃带回家中,用五彩线拴住,称为“拴娃娃”。3.喝浴水求子:在浙江丽水市处州(今丽水市),妇女会在娘娘诞辰日入庙为木偶(陈十四像)洗浴,浴毕后争抢饮浴水,认为可以生子。4.送子观音信仰:四月初八为佛节,在这一天,民间有求子之俗。善男信女会携带祭品和孩童来还愿,表达对送子观音的感激之情。5.红布免进:如果女方婚后三年不怀孕,就要去奶奶庙求子。婴儿出生后,男人要到岳父家布生(即报喜),通知贺三日、庆满月时间。6.童婚:客家人的传统婚姻观念中,“早生贵子早得福”非常突出。许多父母会为子女订娃娃亲,甚至让幼小的男女订婚,俗话叫“孙娓子”。7.食俗求子:中国自古以来就有用特定食品或食物求子的习俗,如红鸡蛋、南瓜、莴苣、子母芋头、枣、栗子、花生、桂圆、莲子、石榴、葫芦等常作为求子之用。8.押子:在某些地方,香客会将红绳系在槐树上,谐音“怀子”,以期怀孕生子。这种习俗体现了人们对生育的期望和祈愿。这些风俗不仅反映了人们对生育的重视和对神灵的崇拜,也体现了地方文化的多样性和丰富性。方言作为民俗的重要载体和表现形式,承载了这些传统习俗和文化内涵。

求子礼俗

古代中国由于生殖科学知识的欠缺和医学科学的落后,人们非常重视向神灵祈子。例如,在道教信仰中,碧霞元君、天后娘娘等被视为送子神祗,人们会前往娘娘庙烧香拜祷,尤其是无子妇女会虔诚祈祷。不同地区有不同的求子方式。例如,在河北赵县有供奉龙牌的习俗,而在河南则围绕添丁进口、母子平安等形成各种风俗习惯。在永定客家地区,求子者会在“吉祥哥哥”前挂红口袋,默默祈祷并摸一下“吉祥哥哥”以求得子。七夕节期间,汉族有种植象征性的物品来祈求生育的习俗,如种瓜送子、吃柏子和槐子等,这些活动寄托了人们对美好生活的追求。求子食俗包括用特定的食物或物品进行求子仪式,如红鸡蛋、南瓜、莴苣、子母芋头、枣、栗子、花生、桂圆、莲子、石榴、葫芦等常作为求子之用。还有用筷子、泥娃娃(如惠山阿福)、灯笼、砖等物品求子的习俗。道教仪式与求子习俗结合紧密,包括未孕前的求子仪式、孕期习俗以及诞生后的庆贺仪式等。在道教庙会上,通过祈祷、烧香、叩拜等方式求子是常见的做法。在一些地方,如天津的天后宫,妇女会为求子而参拜天后娘娘,并进行拴娃娃等仪式。拴娃娃是指将泥塑的赤子人形用红线拴住带回家,以此寄托生儿育女的愿望。在一些地方,如崇山百子殿,香客会将红绳系在槐树上作为求子的象征,这种习俗源于古老的“押子”仪式。在甘肃泾川王母宫,香客也会烧香叩求,并从桌上偷盗“小孩”,用五彩线拴住称为“拴娃娃”。这些求子礼俗不仅体现了古人对生育的渴望和对生命的重视,也反映了他们对自然和神灵的敬畏与依赖。通过这些习俗,人们表达了对家庭延续和社会繁衍的美好愿望。

求子咋说

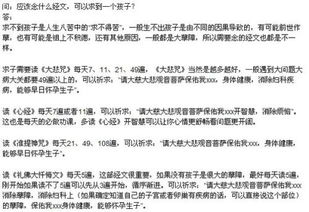

求子,即希望生育子女,是中国传统文化中一个重要的习俗。根据不同的文化背景和信仰体系,人们在求子时会使用各种吉祥语、口诀和仪式来表达他们的愿望。1.吉祥语:求子的吉祥语有很多,例如“儿女双全,幸福常在”、“子孙满堂,福禄无疆”、“健康快乐,求子如愿”等。这些吉祥语表达了对家庭和睦、孩子健康成长的美好祝愿。2.佛教祈求:向观音菩萨或其他佛教神祇祈求子嗣是一种常见的做法。可以默念大悲咒或心经,并诚心诚意地祈求菩萨保佑早日怀孕生子。例如,大悲咒每天念7遍、11遍、21遍或49遍,可以祈求身体健康、消除妇科疾病,从而顺利怀孕。3.民间习俗:在中国古代,求子习俗分为结印求子、风水求子和祈福求子三种方式。例如,有些地方会在特定的时间进行上香、供奉香品和食物,并通过特定的祈祷方式来表达对孩子的渴望。4.宗教仪式:除了佛教外,还有其他宗教和信仰体系中的求子仪式。例如,向送子娘娘(如观音菩萨)参拜时,可以通过点燃香烛、供奉供品并真诚地祈求来实现愿望。5.道德与健康:一些传统观念认为,求子不仅需要诚心诚意,还需要注重自身的道德修养和身体健康。例如,印光法师建议夫妇二人应持念观音圣号、心存慈善并断绝房事,以养育强健的子嗣。还强调了敦伦积德、保身节欲和胎幼善教的重要性。求子的方式多种多样,但核心在于真诚的祈愿和对未来的美好期望。无论是通过佛教的经文诵读、民间的习俗仪式还是个人的道德修养,都是为了达到一个共同的目标——早日拥有健康、幸福的孩子。