风俗 开年风俗,风俗在什么时候开始出现的

风俗 开年风俗目录

风俗 开年风俗

开年风俗主要指的是正月初二的习俗,这一天在许多地方被称为“开年”,也称作“拜年”。根据不同的地区和传统,具体的活动和禁忌有所不同。开年的基本习俗1.走亲访友:正月初二,人们会带着三牲、糍粑、煎堆等礼品,走亲访友,互相祝福新年吉祥。这天是女儿女婿回娘家的日子,俗称“迎婿日”。2.开年饭:中午的饭称为“开年饭”,菜式多样且富有吉祥寓意。例如发菜、生菜、鱼等,取其如鱼得水、发财之意。3.放生:部分地区有买生鲤鱼拜“门官”神的习俗,有的在祭神后把生鲤鱼放到河涌里,俗叫“放生”。开年的禁忌1.不扫地:正月初二不宜扫地,因为这被认为是把财富扫出家门。2.不倒垃圾不吃药:同样是为了避免财富流失和健康问题。3.不动针和剪刀:认为这些工具会带来不吉利。4.不扫地:正月初一和初三也不宜扫地,以保持新的一年中的清洁和整洁。其他相关习俗1.贴春联、挂灯笼、剪窗花:这些装饰活动通常在春节前进行,用红色或其他鲜艳的颜色来增添喜庆气氛。2.大扫除:腊月的大扫除是为了清除旧年的晦气,迎接新年的吉庆之气。3.祭祖和拜神:春节期间,许多家庭会进行祭祖和拜神活动,以表达对祖先的敬仰和对未来的祈求。4.守岁:除夕夜全家人一起守岁,象征团圆和长寿。5.吃团圆饭:除夕夜全家人聚在一起吃饭,寓意年年有余、阖家欢乐。这些习俗不仅丰富了我们的文化生活,也强化了家庭成员间的感情纽带,是维系社会稳定和谐的桥梁。虽然有些传统习俗逐渐消失或改变,但它们依然承载着深厚的文化内涵和民族情感。

风俗在什么时候开始出现的

风俗的起源可以追溯到远古时代,其形成过程是长期的历史文化积淀和传承的结果。根据不同的证据,风俗在不同历史时期有不同的发展和演变。1.上古时代:风俗的萌芽可以追溯到上古时代,当时人们通过各种宗教活动来解释自然现象和社会现象,这些活动逐渐演变成早期的风俗。例如,春节起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代的岁首祈岁祭祀演变而来。2.西周时期:西周时期,周公“制礼作乐”,制定了一系列典章制度,民间许多风俗也由此而来。这表明风俗在西周时期已经初具规模,并且开始对社会行为产生影响。3.汉代:汉代是中国传统节日定型的重要时期,许多重要的传统节日如春节、中秋节等都在这一时期普及并定型。例如,中秋节起源于上古时代,普及于汉代,定型于唐代。汉代还出现了许多与婚礼相关的教化之义,这些习俗也在民间广泛流传。4.魏晋南北朝时期:魏晋南北朝时期,风俗进一步丰富和发展。例如,七夕节起始于上古,普及于西汉,鼎盛于宋代。这一时期的风俗不仅包括传统的节日庆祝方式,还包括一些宫廷和文人的特殊习俗。5.唐宋时期:唐代是风俗习惯逐渐定型和普及的时期。例如,唐代出现了登高赋诗的习俗,并且皇帝赐彩缕、人胜及登高大宴群臣。宋代则进一步发展了春节的庆祝方式,如吃饺子、用纸包火药做成爆竹等。6.明清时期:明清时期,风俗习惯更加多样化和复杂化。例如,重阳节的习俗在先秦时期尚未融合流传,到了明清时期才逐渐形成固定的庆祝方式。风俗的起源可以追溯到上古时代,并在各个历史时期不断演变和发展。从西周时期的“制礼作乐”到汉代的传统节日定型,再到唐宋时期的丰富多样,风俗逐步成为中华民族文化的重要组成部分。

风俗开头怎么写

写关于风俗的作文开头,可以参考以下几种方法:1.描写人物和景物引入法:这种方法通过描写人物的肖像、服饰、神态等,以及具体的景物来吸引读者。例如:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;烟花爆竹,是春节的标志。”。2.引用古诗文:使用古诗文作为开头,能够增加文章的文化底蕴和艺术感。例如:“百里不同风,千里不同俗。”每个地方都有不同的风俗习惯。3.直接点题法:直接说明自己所知道的风俗名称,并简要介绍其背景或由来。例如:“‘离家三里远,别是一乡风。’我们的祖国幅员辽阔,民族众多,每个地方都有自己的风俗习惯。”。4.情感铺垫法:从个人的情感出发,描述对某种风俗的期待或记忆。例如:“盼啊、盼啊,终于盼到春节了,我迫不及待地穿上妈妈给我买的新衣裳,一路兴高采烈地跑到了奶奶家过除夕。”。5.具体活动描述法:详细描述某个节日或风俗活动的具体场景和过程。例如:“在我们这个民族,有许多的节日,而我们小孩总想着过节时的各种好玩的事情。”。6.历史典故或神话故事:通过讲述与风俗相关的神话故事或历史典故来引出主题。例如:“每到五月初五人们都有吃粽子,插艾叶菖蒲,赛龙舟,饮雄黄酒习俗。”。这些方法可以根据具体的风俗内容和个人写作风格灵活运用,使文章开头生动有趣,吸引读者继续阅读。

每年的风俗

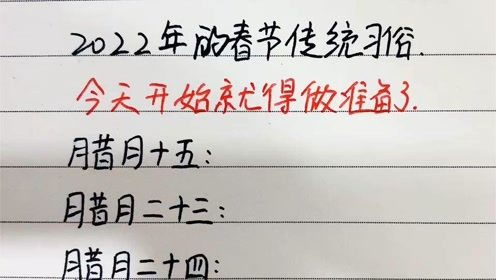

1.春节(农历正月初一):春节是中国最重要的传统节日,标志着农历新年的开始。庆祝活动通常从腊月二十三或二十四开始,一直持续到元宵节。春节期间的主要习俗包括贴春联、贴年画、倒贴福字、扫尘、祭灶神、除夕守岁、吃年夜饭、给压岁钱、祭祖等。还有放鞭炮、包饺子、逛庙会等活动。2.清明节(每年4月4日至6日之间):清明节是祭祀、祭祖和扫墓的节日,源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗。人们在这一天会进行踏青、扫墓、献花等仪式,以表达对先人的怀念和敬仰。3.端午节(农历五月初五):端午节有吃粽子、赛龙舟等习俗。这一节日是为了纪念爱国诗人屈原,人们通过这些活动来表达对他的敬仰和缅怀。4.中秋节(农历八月十五):中秋节是中国仅次于春节的第二大传统节日,主要习俗包括吃月饼、赏月等。这个节日象征着团圆和丰收,人们会在这一天与家人团聚,共同庆祝。5.冬至(每年公历12月21日或22日):在中国南方地区,冬至有祭祖和宴饮的习俗;而在北方地区,则有吃饺子的传统。一些地方还会吃汤圆或年糕,象征家庭和谐和吉祥。这些传统节日不仅承载了丰富的历史文化内涵,还反映了中华民族的精神追求和文化认同。每年的风俗活动不仅是对传统文化的传承,也是现代生活中的重要组成部分,为人们提供了表达情感、增进亲情和社区联系的机会。