壮族的建筑和风俗,壮族的建筑特点和风俗

壮族的建筑和风俗目录

壮族的建筑和风俗

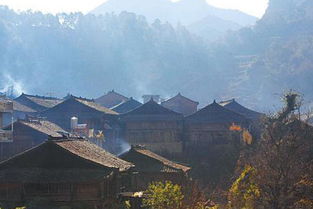

壮族的建筑与风俗 壮族的传统建筑——干栏式房屋壮族的传统建筑形式之一是干栏式建筑,这种建筑形式在广西壮族自治区尤为典型。干栏式房屋通常为纯木料结构,具有独特的吊脚楼特点,一般面阔12米,进深8米,高6米左右。这种楼房一般采用三柱、七柱或九柱落脚的布局,青瓦或茅草覆盖屋顶。干栏式建筑不仅反映了地方民族特色和优美的建造风格,还体现了壮族人民对平衡和和谐的追求。 壮族的建筑材料与布局壮族建筑善于利用当地的自然资源,如木材、竹子、石头等。在一些村落中,尤其是居住在坝区和城镇附近的壮族,其房屋多为砖木结构,外墙粉刷白灰,屋檐绘有装饰图案。壮族建筑通常采用中轴线对称布局,以大堂或主楼为中心,两侧对称分布厢房或附属建筑。 壮族的风俗习惯壮族的风俗习惯丰富多彩,体现在他们的语言、服饰、饮食、建筑、节日、婚丧嫁娶等各个方面。例如,在壮族村寨中,任何一家做客的客人都被认为是全寨的客人,往往几家轮流请吃饭。壮族人忌讳农历正月初一杀牲,有的地区青年妇女忌食牛肉和狗肉。每逢水灾或其他重大灾害时,壮族都要举行安龙祭祖活动,乞求神龙赈灾。 壮族的婚俗与节日壮族的婚俗也十分独特,其中“炮火”入洞房是一种重要的婚俗。迎亲那天新娘要经过“炮火”的洗礼后才能进入新郎家。壮族还有许多传统节日,如“三月三”,每年过节时都会击打铜鼓庆祝。这些习俗不仅展示了壮族人民的生活方式,也体现了他们对传统文化的传承和尊重。 壮族的服饰文化壮族的服饰同样丰富多样,男子多穿对襟上衣,腰间系一条腰带;女子则一般为一身蓝黑色,裤角稍宽,头上包提花毛巾,腰间系精致的围裙。这种服饰不仅美观大方,还反映了壮族人民的生活习惯和审美观念。壮族的建筑和风俗习惯是其文化的重要组成部分,既展现了壮族人民的智慧和创造力,也体现了他们对自然环境的适应能力和对传统文化的尊重与传承。

壮族的建筑特点和风俗

壮族建筑特点与风俗 壮族建筑特点 1. 干栏式建筑壮族的干栏式建筑是其代表性的传统民居形式之一。这种建筑采用木(或竹)柱做成离地面相当高的底架,再在底架上建造住宅,楼上住人,楼下豢养牲畜和贮存物件。干栏式建筑不仅适应了南方潮湿多雨的气候条件,还具有防潮湿、防野兽侵袭的功能。干栏式建筑的屋顶通常为长脊短檐式,有高出地面的底架,以防止潮湿。 2. 高脚框架结构壮族传统民居通常采用高脚框架式结构,使房屋免受湿气的侵袭。这种结构不仅增加了房屋的美观度,还能调节室内温度,形成良好的通风效果。例如,在从江、黎平等地,壮族多与侗族杂处,房屋结构外观基本上与当地侗族相同,全系木质结构,一般先起底层,上立屋架,顶上盖瓦或杉皮。 3. 瓦片装饰与图腾壮族特色建筑的另一个重要特点是它们的布局和结构。建筑物的立面通常用彩色绘画装饰,表达壮族人民对美的追求和艺术的热爱。屋脊部分通常是用小青瓦堆砌成的流水形式,并使脊棱的两端微翘呈牛角状,中间的位置则是用瓦片构成一个四处铜钱形的图案。 壮族风俗习惯 1. 赶歌圩赶歌圩是壮族“三月三”最为重要的风俗活动之一。人们到歌圩场上赛歌、赏歌,男女青年通过对歌交情,情投意合者便互赠信物,以为定情。这一习俗不仅丰富了壮族的文化生活,也促进了男女之间的交流与了解。 2. 抛绣球抛绣球是壮族特有的娱乐活动和体育竞技,后来被赋予浪漫的含义。男女青年将绣球抛给自己喜爱的人,接受到绣球的人并相爱之后,绣球就成了定情信物。 3. 竹竿舞竹竿舞是一种可以与客共舞的娱乐性较强的舞蹈,一般是由十多个甚至几十个演员敲击竹竿,在演员的领舞下让客人参与。许多壮家青年男女和宾客以跳壮族竹竿舞的形式来庆祝自己的节日,形成了千人齐跳壮族竹竿舞的壮观景象。 4. 扁担舞扁担舞源于舂米的劳动生活,是从“舂米舞”而发展为用扁担敲打板凳的形式,在此起彼伏、错落有致的敲打中,表演插秧、收割、打谷、舂米等动作,也寄托着壮族人民祈望丰收的愿望。 5. 祭祀壮族社会注重家族传统和亲情,民居的设计体现了这种观念。无论是什么房子,都要把神龛放在整个房子的中轴线上。前厅用来举行庆典和社交活动,两边厢房住人,后厅为生活区。 6. 婚俗壮族的一种婚俗是“炮火入洞房”。迎亲那天新娘要经过“炮火”的洗礼后才能进门入房。这个婚俗在广西田阳县玉风等壮村流行。 7. 节日庆典壮族的传统节日主要有春节、陀螺节、陇端节、铜鼓节、蚂拐节、花婆节、“三月三”歌节、牛魂节、中元节等。“三月三”是壮族祭祀祖先、倚歌择配的传统节日,具有深厚的文化意涵。通过这些独特的建筑特点和丰富的风俗习惯,我们可以看到壮族文化的独特魅力和历史底蕴。

壮族的建筑形式

壮族建筑概述壮族是中国南方的一个主要民族,其建筑风格独特且具有浓厚的民族特色。壮族的建筑形式多样,其中最为典型的便是干栏式建筑。这种建筑形式不仅适应了南方潮湿多雨的气候条件,还反映了壮族人民勤劳节俭的民族精神。 干栏式建筑的特点干栏式建筑是壮族传统建筑形式之一,这种楼房一般面阔12米,进深8米,高6米左右,一背四面坡,一般为三柱落脚、七柱落脚、九柱落脚不等的纯木料结构吊脚楼房,青瓦或茅草覆盖。这种建筑形式既体现了地方民族特色和别致优美的建造风格,又适应了南方潮湿多雨的气候特点。 壮族民居的类型根据建筑形态的不同,壮族民居可以分为全干栏、半干栏和平地式三种。其中,全干栏建筑是最为典型的代表,如龙胜县千安村的壮族建筑平安村,寨中建筑全为依山而建的吊脚木楼。在桂中地区,由于交通不便,部分地区的壮族住居建筑形式已由传统的干栏式发展演变为以土坯、夯土或石块构筑而成的地居式硬山搁檩建筑。 壮族建筑的文化内涵壮族民居建筑不仅仅是建筑形式和装饰元素的堆砌,更重要的是它蕴含的丰富文化内涵。这些建筑反映了壮族人对自然环境的敬畏和崇拜,体现了他们与自然和谐相处的理念。同时,这些建筑也承载着壮族人对家庭、部落和族群的认同感,是他们身份认同和情感寄托的重要载体。 结语壮族的建筑风格因地域和气候条件的不同而有所差异,但总体上都保持了古老的传统住房形式“干栏”,并在现代科学设计的结合下不断发展和完善。通过这些细部的处理,壮族民居看起来十分漂亮又实用,充分展现了这一古老民族的独特魅力和智慧结晶。

壮族的典型建筑

壮族建筑概述壮族是中国的一个少数民族,其建筑风格独具特色,具有浓郁的民族风情。壮族建筑主要分为三种类型:木结构建筑、石结构建筑和土木结构建筑。 木结构建筑木结构建筑是壮族最为典型的建筑形式,其特点是构件精巧,结构合理,使用的木材均为当地的原木,具有很强的环保性。这种建筑形式不仅适应了南方潮湿多雨的气候特点,还体现了壮族人民勤劳节俭的民族精神。 石结构建筑石结构建筑在壮族地区也较为常见,尤其是在一些较为富裕的家庭中,楼梯用石条砌成,并且两边有石飘带装饰,楼梯口看台两侧有两根雕饰廊柱。这种建筑形式既坚固耐用,又美观大方。 土木结构建筑居住在边远山区的壮族村落房舍多数是土木结构的瓦房或草房。这些房屋通常采用当地丰富的建筑材料,如泥土、木材等,既经济实惠又与自然环境和谐共生。 干栏式建筑干栏式建筑是壮族传统建筑形式之一,全楼居最为古朴、轻巧,能反映出地方民族特色和别致优美的建造风格。这种建筑形式一般面阔12米,进深8米,高6米左右,楼上住人,底层关养牲畜、家禽,置农具,设舂碓、磨坊等。例如,龙胜金竹寨的干栏民居就是壮族建筑最为突出、最为典型、保持得最为完整的地区之一。 民居风格与文化内涵壮族民居不仅仅是建筑形式和装饰元素的堆砌,更重要的是它蕴含的丰富文化内涵。例如,屋顶上的风车象征着吉祥和幸福,铁锁寓意着安全和好运。壮族人民在屋脊采用瓦片排成铜钱图案,寄托着乞求招财进宝、生活富裕、家业兴旺的良好愿望。 结语壮族建筑设计体现了壮族人民的智慧和对自然环境的敬畏与崇拜,强调功能性与美观性的统一。这些设计特点使得壮族建筑成为中国建筑文化中的一朵奇葩,展示了中国多元文化的魅力。