全面的端午节风俗,端午节的风俗活动是什么

全面的端午节风俗目录

全面的端午节风俗

端午节的起源与历史

端午节,又称端阳节、重五节、龙舟节等,迄今已有2000多年的历史。它源于自然天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升于正南中央,处在全年最“中正”之位,端午是“飞龙在天”吉祥日,龙及龙舟文化始终贯穿在端午节的传承历史中。

赛龙舟

赛龙舟是端午节的主要习俗之一,相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年端午,人们都会举行赛龙舟活动,以纪念屈原。

吃粽子

吃粽子是端午节流传最为广泛的一项活动。粽子由粽叶包裹糯米蒸制而成,是中国传统节庆食物之一。民间有谚云:“吃个端午粽,棉衣慢慢送”,表达了人们对健康和长寿的美好祝愿。

挂艾草与菖蒲

在端午节,人们把插艾草和菖蒲作为重要内容之一。艾草和菖蒲被认为具有驱邪避灾的作用,因此家家户户都会在门上挂艾草和菖蒲,以保平安。

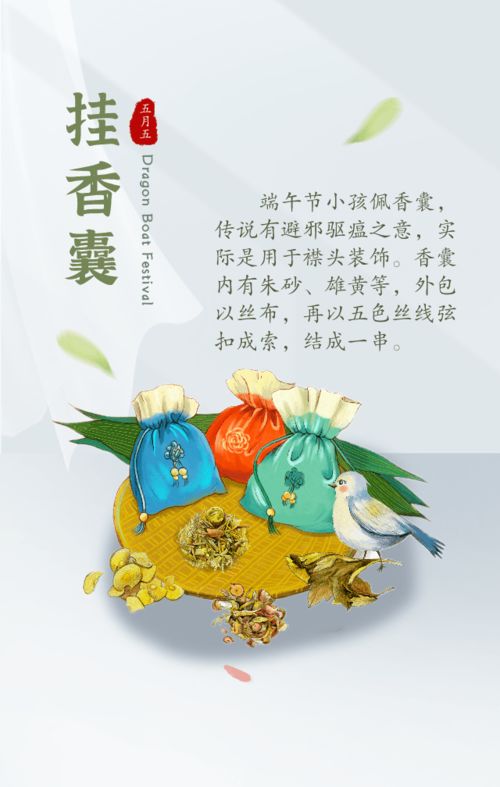

佩香囊

佩香囊是端午节的传统习俗之一。家长们通常会用彩色丝绸绣成各种图案的香囊,内装药物和香料,佩戴在身上可以驱邪避灾。香囊的种类繁多,形状各异,既有美观的装饰作用,也有保健的功能。

饮雄黄酒

饮雄黄酒也是端午节的重要习俗之一。雄黄酒具有驱毒杀菌的作用,人们在端午节饮用雄黄酒,以祈求身体健康和平安。还会用雄黄酒在孩子的额头上画“王”字,借猛虎之力镇邪。

其他传统活动

除了上述主要习俗外,端午节还有许多其他传统活动,如打午时水、洗草药水、贴午时符、拜神祭祖等。这些活动不仅丰富了人们的文化生活,也传承和弘扬了中华民族的传统文化。

端午节是一个集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。通过各种传统民俗活动展演,既能丰富群众精神文化生活,又能很好地传承和弘扬传统文化。

端午节的风俗活动是什么

端午节的风俗活动 赛龙舟赛龙舟是端午节最富有传统特色的活动之一,也是最为壮观、激烈的比赛之一。相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日划龙舟以纪念屈原。 吃粽子吃粽子是端午节的重要习俗之一。根据史书记载,吃粽子源于春秋战国时期,人们为纪念楚国大夫屈原而逐渐流传下来。经过长时间的发展,吃粽子已经成为端午节不可或缺的一部分。 挂艾草与菖蒲在端午节,人们把插艾草和菖蒲作为重要内容之一。这种习俗被认为有驱邪辟恶的功效,可以保护家庭成员的健康和平安。 放纸鸢放纸鸢也是端午节的传统活动之一。据说放纸鸢可以带走疾病和不幸,带来好运和幸福。 佩香囊佩香囊是端午节的另一项传统习俗。香囊内装有各种香料,具有驱虫避邪的作用。不同地区的人们会根据自己的喜好制作和佩戴不同的香囊。 打午时水打午时水是盛行于南方沿海一带的传统习俗。端午当天中午11点到13点之间在井里打水,古人把打上来的午时水视为大吉水,这个时候的水是最能辟邪的。 舞龙舞龙是端午节的传统民俗活动之一。人们通过舞龙的形式来祈求平安和吉祥。这种习俗一直延续至今,成为中华民族传统民俗文化的重要组成部分。 端午食粽端午节吃粽子是中华民族的传统习俗。根据史书记载,吃粽子源于春秋战国时期,人们为纪念楚国大夫屈原而逐渐流传下来。经过长时间的发展,吃粽子已经成为端午节不可或缺的一部分。 荡秋千荡秋千是端午节期间的一项传统活动。荡秋千不仅可以锻炼身体,还能带来欢乐和祝福。 贴“午时符”贴“午时符”是端午节的传统习俗之一。人们会在门上或窗户上贴上“午时符”,以驱邪避祸,保佑家人平安健康。 系百索子系百索子是端午节的一项传统活动。人们会用红绿黄白黑五色粗丝线搓成彩色线绳,系在女孩子的手臂、颈项上,叫系五彩长命缕、续命缕,可以起到辟邪保平安的作用。 放纸龙放纸龙也是端午节的传统活动之一。人们会制作并放飞纸龙,寓意着驱邪避祸,祈求平安和吉祥。 点艾条点艾条是端午节的传统习俗之一。人们会在家中点燃艾条,以驱除病菌和邪气,保护家庭成员的健康和平安。 浸龙舟水浸龙舟水是端午节的一项传统活动。人们会在端午节当天中午到江边或河边浸泡龙舟水,认为这样可以带来好运和健康。 放纸鸢放纸鸢也是端午节的传统活动之一。据说放纸鸢可以带走疾病和不幸,带来好运和幸福。 佩香囊佩香囊是端午节的另一项传统习俗。香囊内装有各种香料,具有驱虫避邪的作用。不同地区的人们会根据自己的喜好制作和佩戴不同的香囊。 打午时水打午时水是盛行于南方沿海一带的传统习俗。端午当天中午11点到13点之间在井里打水,古人把打上来的午时水视为大吉水,这个时候的水是最能辟邪的。 舞龙舞龙是端午节的传统民俗活动之一。人们通过舞龙的形式来祈求平安和吉祥。这种习俗一直延续至今,成为中华民族传统民俗文化的重要组成部分。 端午食粽端午节吃粽子是中华民族的传统习俗。根据史书记载,吃粽子源于春秋战国时期,人们为纪念楚国大夫屈原而逐渐流传下来。经过长时间的发展,吃粽子已经成为端午节不可或缺的一部分。 荡秋千荡秋千是端午节期间的一项传统活动。荡秋千不仅可以锻炼身体,还能带来欢乐和祝福。 贴“午时符”贴“午时符”是端午节的传统习俗之一。人们会在门上或窗户上贴上“午时符”,以驱邪避祸,保佑家人平安健康。 系百索子系百索子是端午节的一项传统活动。人们会用红绿黄白黑五色

端午节风俗 及具体日期

端午节的由来与历史端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节等,是中国四大传统节日之一。它起源于先秦时代,最初是为了纪念爱国诗人屈原和忠贞义士伍子胥。根据传说,屈原在五月初五投江自尽,人们为了防止鱼虾啃食他的身体,向江中投掷粽子。因此,吃粽子成为端午节的重要习俗之一。端午节的具体日期端午节每年农历五月初五庆祝,但公历日期并不固定,通常在每年的5月27日至6月26日之间。例如,2024年的端午节是6月10日(星期一),农历五月初五。端午节的传统风俗端午节有许多传统风俗,其中包括吃粽子、赛龙舟、挂艾草与菖蒲、戴香囊、喝雄黄酒等。这些习俗不仅是为了纪念屈原和先祖,还包含了祈福避灾、表达相思和增加美丽的意义。吃粽子是端午节代表性的习俗之一。粽子用糯米包裹在箬壳中,内含各种馅料,如红枣、肉、莲蓉等。赛龙舟则是另一项重要的活动,象征着团结和力量。挂艾草与菖蒲被认为可以驱邪避毒,而戴香囊则是一种时尚的装饰,内装中草药和香料,据说可以保佑安康。端午节还有许多地方性的风俗,如广东的打井水、山东的缠七色线等。这些风俗反映了端午节在中国各地丰富多彩的文化内涵。端午节的意义与影响端午节不仅是中华民族的传统节日,也是世界文化遗产的一部分。它集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体,体现了中华民族深厚的文化底蕴和对先辈的敬仰之情。通过各种形式的庆祝活动,端午节不仅增强了家庭和社会的凝聚力,也传承了中华优秀传统文化。

端午节的全部风俗

赛龙舟赛龙舟是端午节的主要习俗之一,起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日划龙舟以纪念屈原。吃粽子吃粽子是端午节的传统习俗,源于春秋战国时期,人们为纪念楚国大夫屈原而逐渐流传下来。如今的粽子种类繁多,有北方甜粽、南方咸粽之分,各地的粽子花样各异,如桂圆粽、肉粽、水晶粽等。挂艾草与菖蒲在端午节,人们会在门上悬挂艾草和菖蒲,认为这样可以驱邪避灾。还会洒雄黄水,饮雄黄酒,激浊除腐,杀菌防病,保护家庭成员的健康和平安。佩香囊佩香囊是端午节的另一项传统习俗,香囊内装有各种香料,具有驱虫避邪的作用。小孩佩戴香囊,祈愿避毒虫、得安康。饮雄黄酒在端午节,部分地区的人们会饮用雄黄酒,认为这样可以驱邪避灾。由于雄黄有毒性,一般都喝普通黄酒代替。打午时水端午节当天,人们会在中午时分到河边或井边打水,认为这时的水具有特殊的灵性,可以用于洗浴或饮用,带来好运。贴午时符在端午节,人们会在门上贴午时符,认为这样可以保佑家人平安健康。拜神祭祖端午节也是一个拜神祭祖的日子,人们通过祭祀活动来表达对先祖的敬仰和怀念。放纸鸢放纸鸢是端午节的一项传统活动,象征着放飞烦恼和疾病,祈求健康和幸福。拴五色丝线在端午节,人们会给小孩手腕上拴五色丝线,认为这样可以驱邪避灾,保佑孩子健康成长。浸龙舟水端午节当天,人们会从赛龙舟的水域取水回家,认为这样的水具有特殊的灵气,可以用于洗浴或饮用,带来好运。吃龙舟饭在一些地方,端午节当天会有吃龙舟饭的习俗,这是一顿丰盛的节日饭菜,通常由龙舟队成员共同享用。食粽子粽子是端午节的传统美食之一,各地的粽子花样繁多,有北方甜粽、南方咸粽之分,河北地区的粽子用芦苇叶包裹,加入蜜枣、蜜豆等,为甜粽。黄鳝端午前后是一年里鳝鱼肉最嫩、最营养的时候,民间有“端午吃黄鳝”的习俗,不仅味道好,滋补功效也最佳。打糕在吉林省延边朝鲜族人民的端午节习俗中,最有代表性的食品是清香的打糕。这种食品很有民族特色,又可增添节日的气氛。煎堆煎堆是端午节的传统食物之一,尤其在广东地区较为流行。煎堆外脆内软,香甜可口,是端午节期间的特色小吃。大蒜蛋在端午节,部分地区的人们会吃大蒜蛋,认为这样可以驱邪避灾。绿豆糕在中国江南的很多地区,端午节期间有吃绿豆糕的习俗。冰冰凉凉的绿豆糕香甜可口,是清凉消暑的必备佳肴。五黄在江南地区,端午节当天必吃五黄——黄鳝、黄鱼、黄瓜、咸蛋黄、黄酒(本是雄黄酒,因雄黄有毒性,一般都喝普通黄酒代替),因而该月又称为“五黄月”。