古代去世以后风俗,丧葬文化的传承与演变

古代去世后的风俗:丧葬文化的传承与演变

古代中国的丧葬文化源远流长,蕴含着丰富的历史、文化和哲学内涵。从逝者的离世到安葬,每一个环节都体现了古人对生命、死亡和孝道的深刻理解。

标签:丧葬文化,古代风俗,生命哲学

停灵三日的习俗:确认离世与表达哀悼

在古代中国,丧葬文化中有一个引人注目的习俗——“停灵三日”。这一习俗不仅体现了古人对生命的尊重与敬畏,还蕴含着丰富的文化内涵和哲学思考。

从实际层面来看,停灵三日有助于确认逝者的真正离世。在古代,医疗水平相对落后,有时可能会出现假死现象。停灵三日,便是为了确保逝者真正离世,避免不必要的误会和遗憾。

从文化心理层面来看,停灵三日是古人对逝者表达敬意和哀悼的一种方式。在停灵期间,家人和亲友会围绕逝者守灵,回忆逝者的生平事迹,表达对他们的思念和怀念之情。这一过程不仅有助于缓解家属的悲痛情绪,还能让亲友们共同缅怀逝者,增进彼此间的感情。

停灵三日还体现了古人对生命和死亡的哲学思考。在古代哲学中,生命被视为一个不断循环的过程,死亡并非终点,而是新生命的起点。停灵三日,既是对逝者生命的告别,也是对新生命的期待和祝福。

停灵三日还具有社会意义。在古代社会,丧葬仪式是一种重要的社会活动,它有助于维护社会秩序和道德风尚。停灵三日期间,家族成员会齐聚一堂,共同处理丧事。

标签:停灵三日,丧葬仪式,社会意义

孝道文化中的哀悼仪式:严谨且层级分明

在中国古代孝道文化中,对亲属去世的哀悼仪式严谨且层级分明。不同的辈分和性别在哀悼方式上有着明显的区别。

例如,父亲去世,儿子被称为“孤子”,因为失去了父亲的庇护和依靠。母亲去世,儿子则被称为“哀子”,表达失去母亲的深深悲痛。若父母双亡,子女则称为“孤哀子”,意味着同时承受了失去双亲的孤独与哀痛。

在具体的哀悼礼仪上,子女在父母去世时,需以最深重的哀悼方式表达悲伤,即“泣血稽颡”,表达极度哀痛和敬意。亲孙辈和侄辈在祖父母去世时,行“泣泪稽颡”之礼,悲伤程度相对轻一些。再往下的后代,在祭祀先人时,一般行“整衣顿首”礼,以此表示对先人的尊敬和追思。

标签:孝道文化,哀悼仪式,礼仪规范

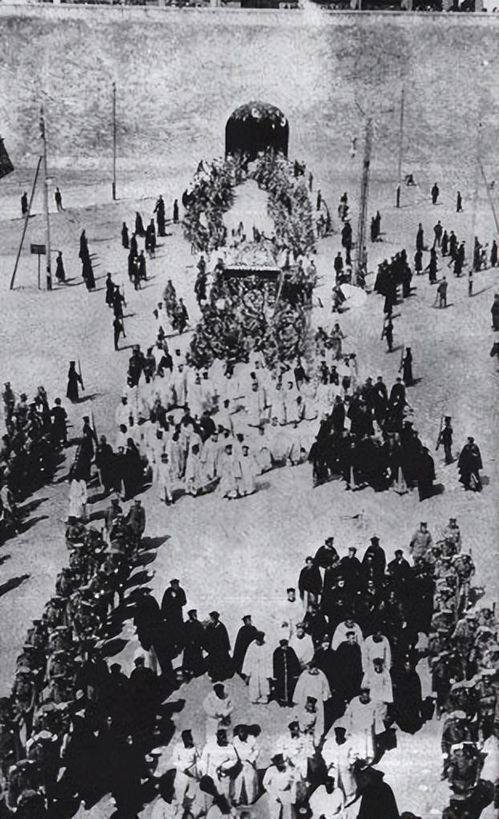

皇帝去世后的殡葬仪式:礼仪之邦的尊贵与规矩

古代皇帝去世后的殡葬仪式尤为讲究,体现了封建等级制度下的尊贵与规矩。

礼记·王制中就有明确规定,称天子七日而殡,七月而葬。诸侯五日而殡,五月而葬。”这里的“殡”指的就是停柩不葬,七月而葬则是指天子去世后需要停灵满七个月方可安葬。

皇帝去世后进行停棺殡仪的流程,一方面是为了确定死者确实气绝,避免误断;另一方面,也是为了彰显皇帝的尊贵地位和礼仪之邦的风范。

标签:皇帝殡葬,礼仪制度,封建等级

收继婚制与家族延续:古代婚姻的特殊形态

在中国古代,曾存在一种名为“收继婚制”的婚姻形态,即在一名女子丈夫去世后,会转嫁给亡夫的兄弟。这种习俗在古代少数民族中较为普遍,如西戎、乌桓、匈奴、鲜卑、突厥和回纥等。

虽然这种婚姻制度并不受汉族伦理道德的待见,但在某些特定情况下,如家庭贫困、兄弟众多等,收继婚制也成为了一种家族延续的方式。

标签:收继婚制,家族延续,婚姻形态

祭祀先祖:慎终追远的传统习俗

祭祀先祖是春节期间一项隆重的民俗活动。家家户户都会把家谱、祖先像、牌位等供于家中上