泉州风俗琐谈,传统节日的独特魅力

泉州风俗琐谈:传统节日的独特魅力

泉州,这座历史悠久的城市,不仅以其丰富的文化遗产著称,更以其独特的风俗习惯吸引着无数游客。在这篇文章中,我们将一起探索泉州的传统节日风俗,感受这座城市的独特魅力。

泉州中秋:拾瓦片烧塔仔,共赏江天月色

中秋佳节,月圆人团圆。在泉州,除了吃月饼,还有许多独特的风俗。其中,特色的莫过于“拾瓦片烧塔仔”和“游江”活动。

“拾瓦片烧塔仔”是孩子们的最爱。在节日来临前,孩子们会开始拾取瓦片,叠成五层或七层的小塔,内放柴草燃烧,称为“烧塔仔”。八月十四至十五这两天晚上,孩子们会聚集在一起,围着塔仔欢呼雀跃,场面热闹非凡。

而“游江”则是大人们的娱乐活动。他们多选择于泉州新门外的笋江。据传,中秋三更时分,月亮照在桥坎中,每坎能映现一轮皓月。赏月者乘轻舟自金鸡桥沿江而下,经笋江桥至顺济桥,与桥上两岸成群结队的游人共赏江天月色,南音幽雅,管弦悠扬,别有一番风味。

泉州七夕:七娘妈信仰与乞巧习俗

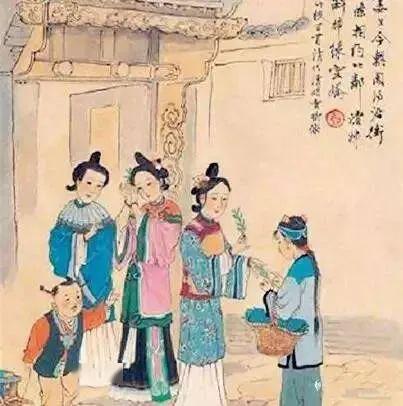

七夕节,又称“七娘妈生”,在泉州有着丰富的传统习俗。其中,最引人注目的是对“七娘妈”的信仰和乞巧习俗。

在泉州,人们相信“七娘妈”是织女星的化身,能够保佑妇女们的婚姻幸福和健康。因此,七夕节这一天,许多家庭都会在家中设立“七娘妈”神位,进行祭拜。

还有“乞巧”的习俗。年轻女子们会在这一天举行各种活动,如穿针走线、剪纸、结扎巧姑等,以求得巧手和美满的姻缘。

泉州饮食风俗:民以食为天的传统智慧

泉州人常说“民以食为天”,这句话在泉州的饮食风俗中得到了充分的体现。泉州的饮食文化丰富多样,既有传统的礼仪食品,也有独特的美食考究。

在泉州,每逢佳节,家家户户都会亲自烹饪制作美食,用以祭祀、请客、作家宴、馈赠亲友。其中,代表性的礼仪食品有“百米龟”、“碗糕”和“花包”等。

“百米龟”是向神求卜许愿的食品,而“碗糕”则寓意着“发”、“发财”、“发福”、“发家”。而“花包”,又称“喜包”,是婚嫁时男方送给女方的礼品,用来馈赠女家亲友。

泉州年节风俗:年兜、备节、馈岁与辟火符

在泉州,年节风俗同样丰富多彩。其中,代表性的有“年兜”、“备节”、“馈岁”和“辟火符”等。

“年兜”指的是农历一年里的最后一天,也指最后一天的晚上。在这一天,家家户户都会进行大扫除,炊年糕、年米果,操办敬神敬佛敬公妈的供品及年货,请先生写春联,有的还到各宫庙烧过年金。

“备节”则是指节前要完成的准备工作,如扫尘、拆洗被褥蚊帐等。而“馈岁”则是指除夕前一、二日,以豚糕相遗,谓之馈岁。

“辟火符”则是清末时期的一种习俗,里胥于除日印辟火符,分贴各家门首,主人给制钱四文,借以度岁。

结语

泉州的风俗习惯丰富多彩,每一项都蕴含着深厚的文化底蕴。通过了解这些风俗,我们不仅能感受到泉州的独特魅力,更能体会到中华民族传统文化的博大精深。