清明来源风俗,清明节的起源与风俗

清明节的起源与风俗

清明节,又称踏青节、扫墓节,是我国传统的重要节日之一,具有深厚的文化内涵和丰富的民俗活动。它不仅是自然节气,更是文化节日,承载着中华民族对祖先的敬意和对自然的感悟。

一、清明节的起源

清明节的起源可以追溯到周朝时期,当时人们每年春季都会进行一次祭祀活动,用以纪念祖先和英雄。到了汉朝时期,这个节日被正式定名为“清明节”,并规定在每年的二十四节气中的清明节举行。随着时间的推移,清明节逐渐演变为一个重要的祭祀节日,并在宋朝时期成为了一个全国性的节日。

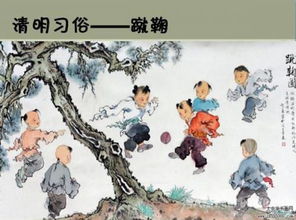

二、清明节的习俗

清明节的主要习俗包括扫墓祭祖、踏青、放风筝、植树等。

1. 扫墓祭祖

扫墓祭祖是清明节最重要的习俗之一。在这一天,人们会前往祖先墓地,祭奠先人,并清理墓地,献上鲜花、食品、烛灯等物品,表达对逝去亲人的怀念之情。扫墓的时间通常在清明节当天或前一天,人们会携带祭祀用品,如酒、水果、纸钱等,将祭祀物品放在先人的墓前,再将纸钱焚烧,将先人的坟墓培上新土,最后叩头行礼拜祭。

2. 踏青

踏青,即春日郊游,是清明节的传统习俗之一。清明时节,万物复苏,春暖花开,人们会结伴到郊外游玩,欣赏春天的美景,感受大自然的生机。踏青活动不仅是一种休闲娱乐,也是对自然的一种敬畏和感恩。

3. 放风筝

放风筝是清明节的另一项传统活动。人们将风筝放到很高的时候,会拿剪刀将风筝线剪断,据说这样会给自己带来好运,并且能够除病消灾。放风筝也是一种对春天的庆祝,象征着人们对美好生活的向往。

4. 植树

清明节植树是为了纪念神农氏,其实并非如此。清明节植树主要是因为清明节期间栽种树苗成活率高,所以这一习俗一直延续至今。植树活动不仅有助于改善环境,也是对自然的一种保护。

三、清明节的象征意义

清明节不仅是一个纪念祖先的节日,更是一个表达对自然敬畏和感恩的节日。在这一天,人们通过扫墓祭祖、踏青、放风筝等活动,缅怀先人,感受春天的美好,表达对自然的敬畏和感恩。

四、结语

清明节作为我国传统的重要节日,承载着中华民族对祖先的敬意和对自然的感悟。通过了解清明节的起源和习俗,我们能够更好地传承和弘扬中华民族优秀传统文化,增强民族自豪感。