风俗日历表,风俗资料

风俗日历表目录

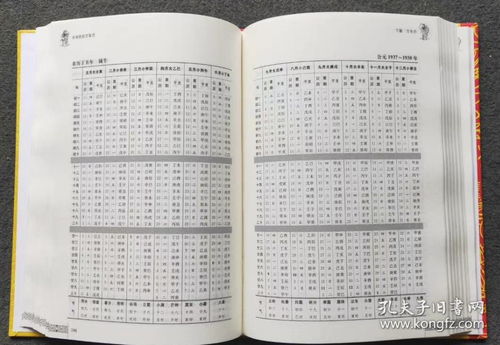

风俗日历表

1.春节:中国最重要的传统节日,通常从腊月二十三或二十四开始,持续至元宵节。习俗包括贴春联、放鞭炮、守岁、吃团圆饭、拜年、赏花灯等。2.元宵节:正月十五,也称上元节或灯节,是春节的延续,有赏花灯、猜灯谜等习俗。3.清明节:通常在4月5日前后,习俗包括扫墓、踏青、放风筝等。4.端午节:农历五月初五,习俗包括吃粽子、赛龙舟、挂艾草等。5.七夕节:农历七月初七,又称乞巧节,习俗包括穿针引线、拜织女等。6.中秋节:农历八月十五,习俗包括赏月、吃月饼、团圆等。7.重阳节:农历九月初九,习俗包括登高、赏菊、喝菊花酒等。8.腊八节:农历十二月初八,习俗包括喝腊八粥等。9.其他节日:如寒食节、上巳节、花朝节、龙抬头、植树节、情人节、妇女节、儿童节、父亲节、母亲节等,各有其特定的日期和习俗。这些节日不仅体现了中国丰富的历史文化,也反映了人们对于自然、家庭和社会的尊重与祝福。每个节日都有其独特的文化含义和庆祝方式,是中华民族悠久历史的重要组成部分。

风俗资料

风俗资料是指特定社会文化区域内历代人们共同遵守的行为模式或规范,其多样性主要体现在由自然条件和社会文化差异所造成的行为规范的不同。风俗资料的分类可以分为有形民俗资料和无形民俗资料两类。有形民俗资料包括衣、食、住等方面的物品和习俗,如男女装束、季节变化、年龄差异、劳酬、外出活动、节日庆典、葬礼服饰等;还有防寒用品和工具,如帽子、手袋、雨具等。无形民俗资料则涵盖了民俗学的研究对象,如民俗学的研究方法、研究对象、研究内容等。在中国,风俗资料丰富多样,反映了中国文化的独特性、多样性和复杂性。例如,中国的风俗与岁时一书记录了20世纪初至30年代特定地方的节日生活图景,展现了中国岁时节日文化的地方性与多样性,反映了岁时节日变迁的时代样貌和中国人的处世方式。明清风俗类官文选一书选取法国耶稣会士顾赛芬官文选中与风俗相关的篇目整理而成,内容包括皇家重要活动和礼仪、劝禁民风陋俗和邪风等,体现了官方在言语、服饰、观念、信仰上的惯习和立场。风俗资料的收集和研究对于理解一个地区的文化和社会历史具有重要意义。例如,浦江县志稿收录了从嘉靖到民国时期的浦江风俗,内容涵盖生活习俗、礼仪习俗和岁时习俗等方面,展现了浦江地区在不同时期的人文风貌和社会状况。西湖风俗的研究也提供了丰富的资料,包括杭俗遗风和武林风俗记等书籍,详细记录了婚嫁、节日等习俗。风俗资料的整理和研究不仅有助于保存文化遗产,还能促进文化交流和理解。例如,下町风俗资料馆位于上野恩赐公园内的不忍池畔,这里有复原的商店和民房,里面摆放着当年使用过的生活用品、家具、陈设,再现了大正时代的东京集市风貌。这种类型的民俗博物馆通过展示历史上的生活场景,使人们能够直观地了解和体验过去的社会风貌。风俗资料是研究一个地区文化和社会历史的重要资源,其丰富性和多样性体现了中国文化的深厚底蕴和独特魅力。通过对风俗资料的收集、整理和研究,我们不仅能更好地理解和传承传统文化,还能促进不同文化之间的交流与理解。