正月初七有什么风俗,新年有哪些风俗

正月初七有什么风俗目录

正月初七有什么风俗

正月初七,即农历新年的第七天,被称为“人日”或“人胜节”,在中国传统习俗中具有重要的地位。这一天源于远古神话传说,据传女娲娘娘在七天内依次造出鸡、狗、猪、羊、牛、马和人类。因此,正月初七也被称为人类的生日。主要风俗与活动面条在中国文化中象征长寿和健康,因此在正月初七吃面条是常见的习俗。人们认为用面条缠住岁月的双腿,寓意着长寿。正月初七有吃七宝羹的传统,这是一种由七种不同的蔬菜熬制而成的汤羹,寓意吉祥如意、丰收富足。这些蔬菜通常包括菠菜、芹菜、蒜苗、韭菜等,每种蔬菜都有独特的寓意和祝福。古代人在正月初七会戴“人胜”,这是一种头饰,又叫彩胜或华胜。从晋朝开始,人们会剪彩为花、剪彩为人,或镂金箔为人来贴屏风,也戴在头发上,象征着祈福纳吉。在一些地方,正月初七还有捞鱼生的习俗,这象征着财富和好运的流动。古代还有登高赋诗的习俗,人们通过诗歌表达对生活的美好祝愿和对未来的期盼。古人认为人类是天地间最珍贵的生物,因此在正月初七举行盛大的祭祀活动,以感谢天地赐予人类的生命。其他相关习俗剪纸:正月初七剪纸的风俗起源很早,最晚在魏晋时期就已出现。现代春节时保留了剪窗花的习俗,应当是从人日剪纸的风俗演变而来。游杜甫草堂:成都市民在正月初七游杜甫草堂凭吊诗圣,吟唱诗歌,赏梅祈福。禁忌虽然具体的禁忌根据中没有详细列出,但根据传统习俗,正月初七通常会有一些避免的行为,如不杀生等,以表达对生命的尊重和对自然的敬畏。正月初七的风俗活动丰富多彩,既有对历史传统的传承,也有对美好生活的祈愿。

新年有哪些风俗

1.贴春联和福字:在春节期间,人们会贴春联、门神、年画、福字等红色喜庆元素,以表达对新年的美好祝愿。2.祭灶神:腊月二十三或二十四日,家家户户进行大扫除,并祭拜灶神,祈求新的一年中家庭平安和幸福。3.守岁:除夕夜,家人会一起守岁,等待新年的到来,寓意珍惜时间、迎接新的一年。4.吃年夜饭:除夕之夜,全家人团聚一堂,享用丰盛的年夜饭,通常包括鱼(象征“年年有余”)、饺子(象征团圆和财富)等特色菜肴。5.放爆竹和烟花:为了驱邪避祟,人们会在新年期间放爆竹和烟花,尤其是在除夕夜和正月初一。6.穿新衣:新年期间,人们会穿上新衣服和鞋子,象征新的开始和好运。7.压岁钱:长辈会给晚辈发压岁钱,寓意祝福他们平安健康、吉祥如意。8.拜年:新年期间,人们会互相拜访,向亲朋好友表达祝福和问候,晚辈还会给长辈拜年。9.逛庙会和看表演:春节期间,各地会有庙会和各种文化娱乐活动,如舞龙、舞狮、杂技表演等。10.其他习俗:包括吃汤圆(象征团圆)、挂灯笼、赏花灯、猜灯谜等。这些习俗不仅体现了中国人对新年的重视和对未来的美好期望,也展现了中国丰富的历史文化和传统价值观。

正月初七人日是什么意思

正月初七被称为“人日”,即人类的诞辰日,这一传统节日源于中国古代神话传说。根据传说,女娲在创世过程中,从正月初一开始依次造出了鸡、狗、猪、羊、牛、马等动物,直到第七天才造出了人类。因此,正月初七被古人视为人类的生日,并逐渐形成了“人日”这一传统节日。在这一天,民间有许多庆祝和祈福的习俗。例如,人们会进行家庭聚会,拍摄全家福合影留念,或者与家人一起去近郊旅游。还有吃面条、摊煎饼、吃七宝羹等习俗,这些活动寓意着长寿、驱邪避凶和祈求吉祥。一些地方还会戴“人胜”装饰品,以求好运和平安。正月初七作为“人日”,不仅反映了古人对生命的尊重和对新一年的美好祝愿,也体现了他们对自然和宇宙秩序的敬畏。这个节日在中国已有两千多年的历史,虽然现代形式可能有所变化,但其背后的文化内涵和祈福纳吉的心愿依然被传承下来.

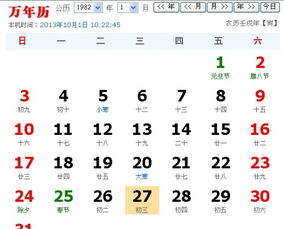

正月初三是阳历几月几日

正月初三的阳历日期在不同年份是不同的。例如,提供了2024年正月初三的阳历日期为2月12日。对于其他年份,如2015年和1976年,正月初三的阳历日期分别为12月13日和未给出具体日期。这表明正月初三的阳历日期每年都会变化,取决于农历和公历的转换。为了确定正月初三的具体阳历日期,需要知道具体的年份。由于搜索结果中没有提供除2024年以外的其他年份的正月初三阳历日期,我们无法直接回答正月初三是阳历几月几日的问题,除非指定一个特定的年份。因此,根据提供的信息,我们只能确定2024年正月初三是阳历的2月12日。对于其他年份,需要进一步查询或使用阴阳历转换工具来确定正月初三的阳历日期。