端午节的风俗是什么节,除夕的风俗有哪些

端午节的风俗是什么节目录

端午节的风俗是什么节

端午节,又称端阳节、午日节、五月节等,是中国传统的重要节日之一。其主要风俗活动包括赛龙舟、吃粽子、挂艾草与菖蒲、佩香囊、饮雄黄酒等。赛龙舟是端午节代表性的习俗之一,源于纪念爱国诗人屈原的故事。传说屈原在五月初五投江自尽,人们为了不让蛟龙吃掉他的身体,便划船去寻找他,并用粽叶包米投入江中作为祭品。吃粽子也是端午节的重要习俗之一。粽子最初是为了防止蛟龙吞食屈原而发明的,后来演变成一种美食。各地的粽子种类繁多,有甜粽、咸粽、肉粽等。挂艾草和菖蒲也是端午节的传统习俗之一。人们认为这些植物具有驱邪避毒的作用,因此在门上悬挂艾草和菖蒲以保平安。佩香囊是另一个重要的端午习俗。香囊内装有各种香料,可以驱虫避邪,保护身体健康。饮用雄黄酒也是端午节的一部分。雄黄酒具有驱虫解毒的功效,人们在这一天饮用雄黄酒以求健康。除了上述习俗外,还有许多其他与端午节相关的活动和仪式,如游百病、打午时水、贴午时符、拜神祭祖等。这些习俗不仅体现了人们对健康的重视,也反映了对先人的敬仰和对自然的敬畏。端午节是一个集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节,承载着丰富的文化内涵和历史传统。

除夕的风俗有哪些

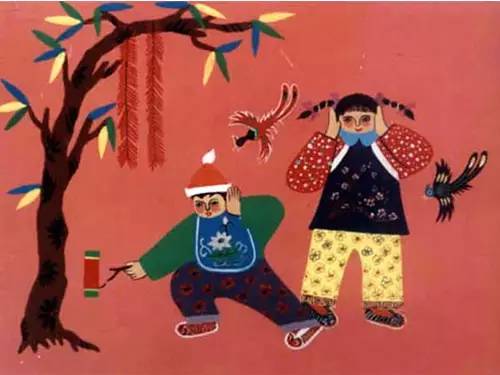

1.吃年夜饭:这是除夕夜最为重要的活动之一。年夜饭也称团圆饭,其历史可以追溯到南北朝时期。北方人常在饭桌中间设置火锅,因此也称围炉。年夜饭的菜色丰富多样,包括水饺、鱼、年糕、长年菜等,象征着富贵、年年有余、长寿等吉祥之意。2.扫尘:扫尘又称除尘、除残、掸尘、打埃尘等,是中国民间春节传统习俗之一。起源于古代中国人民驱除病疫的一种宗教仪式,后来演变成了年底的大扫除,寄托了除灾迎祥纳福的愿望。3.贴春联和门神:在除夕夜,家家户户都会贴春联和门神,以祈求新的一年平安吉祥。最初的门神是刻桃木为人形挂在门旁,后来简化为在桃木板上题写门神名字。4.守岁:守岁即通宵不眠,从吃年夜饭开始一直持续到天亮。这一习俗早在西晋风土记中就有记载,古时守岁有两种含义:年长者守岁为“辞旧岁”,年轻人守岁则是为了延长父母寿命。5.放鞭炮和烟花:燃放爆竹和烟花是为了驱赶“夕”(年)兽,确保新年的安宁。这种习俗自古流传至今,成为除夕夜不可或缺的一部分。6.祭祖:祭祖是过年的重要习俗之一,中华民族自古就有慎终追远的传统。人们会摆上菜肴、倒上美酒,举行隆重的祭祀仪式,以此表达对先人的怀念并祈求祖先的庇佑。7.忌打碎器物:除夕还有忌打碎器物的习俗。民间认为如果这一天打破碗碟杯盘,则意味着新一年会有“破运”。8.其他活动:除了上述主要习俗外,还有许多地方性的特色活动。例如,在苏州的除夕守岁时,人们会等待从枫桥寒山寺传来的钟声;江西等地则有压岁、踩岁的习俗。这些习俗不仅体现了中国人对家庭团聚和幸福生活的重视,也反映了对祖先的敬仰以及对未来一年的美好祈愿。

七夕节的传统风俗

1.穿针乞巧:这是七夕节最普遍的习俗之一。姑娘们在七月初七夜晚进行穿针引线的比赛,以展示她们的手艺和技巧。这一活动起源于汉代,并流传至今。2.拜织女:许多地方的妇女会在七夕之夜摆上香案,陈列瓜果、茶酒等祭品,向织女星祈求智慧和巧艺。拜织女的仪式通常由少妇和少女们共同参与,她们会斋戒沐浴,焚香礼拜。3.接露水祈福:传说七夕节的露水是牛郎织女相会时的眼泪,人们用脸盆接露水抹在眼上和手上,可以使人眼明手快。4.晒书晒衣:据载,司马懿当年因位高权重,颇受曹操猜忌,因此在七夕节这天晒书晒衣,以示清白。5.搭制香桥:一些地方会在七夕之夜搭建香桥,入夜后将香桥焚化,祭祀牛郎织女星,乞求福祥。6.吃巧果:七夕节期间,人们还会吃一种名为“巧果”的食品,象征着美好和甜蜜。7.观星活动:七夕之夜,人们会聚集在户外或窗前观赏明亮的月亮,传说可以听到牛郎织女的对话。8.其他乞巧方式:除了上述几种方式外,还有如喜蛛应巧(把蜘蛛放盒里过夜,第二天看织网是否密圆)、种生求子(将绿豆、小麦等浸泡后扎成一束)等多种乞巧方式。这些习俗不仅体现了人们对爱情的美好向往,也展示了女性对心灵手巧和幸福生活的追求。七夕节作为中国的情人节,其文化内涵深厚且富有浪漫色彩,至今仍被广泛传承和庆祝。

端午节的由来和风俗简介

端午节,又称端阳节、重午节等,是中国四大传统节日之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。关于端午节的由来,有多种说法,其中最为广为流传的是纪念爱国诗人屈原的说法。据史记记载,屈原是战国时期楚国的大夫,他倡导举贤授能,力主联齐抗秦,但因遭到贵族排挤而被流放。公元前278年,当得知楚国都城郢被攻破后,屈原悲愤交加,于农历五月初五投汨罗江自尽。百姓们为了不让江里的鱼虾吃掉他的身体,纷纷划船去寻找,并用竹筒装米投入江中,这就是最早的粽子。除了纪念屈原外,还有其他一些传说和起源说法。例如,端午节起源于古代长江中游以龙为图腾的越民族的图腾祭祀活动;也有文献提到端午节是“恶月恶日”,起源于北方,并注入了夏季时令的祛病防疫风尚。关于端午节的习俗,各地因地域和民族的不同而有所差异,但普遍存在的习俗包括赛龙舟、吃粽子、挂艾草与菖蒲、喝雄黄酒等。赛龙舟是端午节代表性的活动之一,最早见于先秦古书穆天子传卷五:“天子乘鸟舟、龙舟浮于大沼”。吃粽子则源于屈原投江后,人们用竹筒装米投江祭奠他,后来演变为用粽叶包裹糯米制作而成的食品。端午节还有许多与驱邪避毒相关的习俗,如在门上悬挂菖蒲、艾叶等,以期驱除邪气和病疫。这些习俗不仅体现了人们对健康的重视,也反映了古人对自然现象和社会生活的深刻理解。端午节作为中国传统文化的重要组成部分,其丰富的历史背景和多样的习俗活动,不仅展示了中华民族的智慧和创造力,也成为了传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体.