民间风俗习惯,民间风俗的名称有哪些

民间风俗习惯目录

民间风俗习惯

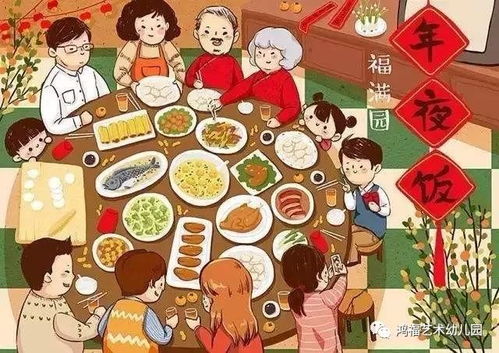

1.春节:春节是中国最重要的传统节日之一,有着丰富的习俗。例如,腊月二十七宰杀家禽,准备年货;除夕夜吃饺子象征“更岁交子”,寓意喜庆团圆和吉祥如意。还有贴对联、放鞭炮、拜年、逛庙会等习俗。2.元宵节:正月十五是元宵节,人们吃元宵(或汤圆),赏花灯,猜灯谜,舞龙舞狮等,以庆祝团圆和欢乐。3.清明节:清明节是祭祖和扫墓的日子,人们会前往祖先的墓地进行清理和祭拜,表达对先人的怀念之情。4.端午节:端午节有划龙舟、吃粽子、挂艾草与菖蒲等习俗,这些活动旨在驱邪避疫,祈求健康和平安。5.中秋节:中秋节的主要习俗包括祭月、赏月、吃月饼、饮桂花酒等,象征团圆和丰收。6.七夕节:又称乞巧节,妇女们在这一天穿针乞巧,祈求心灵手巧和幸福美满的爱情。7.重阳节:重阳节有登高望远、敬老尊贤的传统习俗,人们还会佩戴茱萸,喝菊花酒。8.其他节日:如立春、寒食节、上巳节等也有各自的特色习俗,反映了不同历史时期和地域的文化特点。这些风俗习惯不仅体现了中国人民对自然现象和社会生活的深刻理解,也展示了中华民族的历史传统和文化精神。通过传承和弘扬这些风俗习惯,可以增强民族自信心和凝聚力。

民间风俗的名称有哪些

1.传统节日习俗:春节:包括贴春联、挂年画、耍龙灯、舞狮子、祭祖、赏花灯、包饺子等。元宵节:赏灯、猜灯谜、吃元宵。端午节:赛龙舟、吃粽子。七夕节(乞巧节):拜七姐、乞巧。中秋节:赏月、吃月饼。2.地方特色活动:灯会:春节前后至元宵节时,由官方举办的大型灯饰展览活动,并附带一些民俗活动。舞狮、舞龙:常见于佛冈等地,具有深厚的文化底蕴。抢花炮:佛冈特有的民俗活动。3.灵异风俗:冥婚:一种特殊的丧葬习俗,死者与活人举行婚礼。湘西赶尸:一种古老的丧葬仪式,传说中尸体能被赶尸人驱赶行走。鬼节:祭祀亡魂的传统节日。问米、喝符水、纸扎、蛊术、送鬼、捡骨、喊魂:这些都属于民间灵异风俗。4.其他民间习俗:守岁:除夕夜家人团聚,熬夜迎接新年的到来。登高、赏菊:重阳节期间的活动,象征健康长寿。贴春联和年画:春节期间家家户户的传统习俗,寓意吉祥如意。拜七姐:七夕节期间的一种传统习俗,祈求爱情美满。这些风俗不仅体现了中国丰富的文化内涵,也展示了不同地区和民族的独特生活方式和信仰。

民间风俗的意思

民间风俗,又称民俗或民风,是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。具体来说,民间风俗包括了人们在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成的风尚、习俗等文化事项,并且这些事项可以世代相传,具有一定的稳定性和模式性。这些风俗习惯不仅体现在物质生活方面,如衣着、饮食、居住等,还涵盖了精神文化生活,如信仰、禁忌、节庆活动等。民间风俗也强调集体性和传承性,是普通人民群众在生产生活过程中所形成的一系列非物质的文化现象。它们通过口头、行为和心理表现出来,成为一种集体习惯和生活方式。总结而言,民间风俗是一个国家或地区、一个民族世世代代传袭的基层文化,反映了该社会群体在语言、行为和心理上的集体习惯,是人类历史发展过程中群体为适应实践和社会生活而形成的程式化行为模式和生活惯例.

民间风俗的来历

民间风俗,即民俗,是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。民俗文化包括了节日、婚姻、家庭、宗族等多个方面,涵盖了原始信仰、祭祀文化、天文历法、易理术数等人文与自然文化内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵。例如,春节作为中华民族最隆重的传统佳节,其历史悠久,起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。在具体的历史发展过程中,许多风俗习惯逐渐形成并世代相传。比如,冬至吃狗肉的习俗据说是从汉代开始的,当时汉高祖刘邦在冬至这一天吃了樊哙煮的狗肉,觉得味道特别鲜美,从此在民间形成了这一习俗。清明节最初是寒食节的一部分,后来演变为纪念祖先的节日。民俗不仅是一种生活文化的体现,还具有重要的社会功能。例如,民俗学概论一书中提到民俗有“教化功能”、“规范功能”、“维系功能”和“调节功能”,这些功能在社会生活中起到了重要的作用。民间风俗是人民传承文化中最贴切身心和生活的一种文化形式,它通过口头和行为传承,反映了人们在长期生产生活中的智慧和经验,并在历史的长河中不断丰富和发展。