传统节日风俗变化,传统节日风俗的变化

传统节日风俗变化目录

传统节日风俗变化

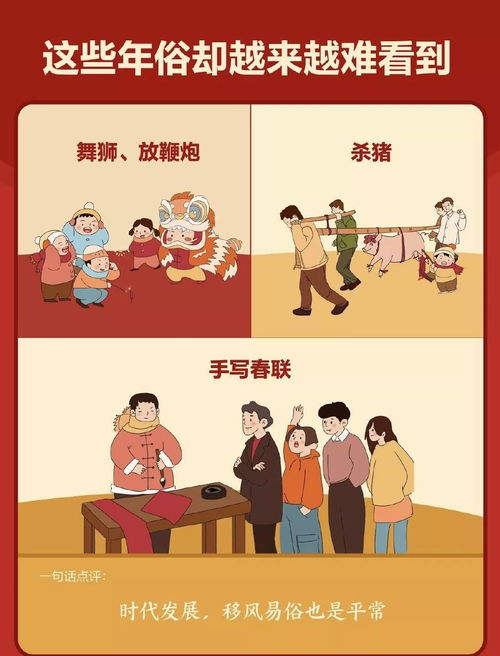

中国传统节日的风俗在历史长河中经历了多次变化,这些变化不仅反映了社会经济的发展和文化的演变,也体现了人们生活方式的变化。从整体上看,传统节日的风俗具有一定的礼仪性和应酬性。例如,在明清时期,节日更加讲究礼仪性和应酬性,逢年过节,人们互相拜访送礼成为一种习俗。这种礼仪性的特点在现代社会依然存在,但形式上有所变化。比如,现代人可能更倾向于通过网络拜年、视频通话等方式来表达祝福,而不是传统的面对面拜访。春节作为中国最重要的传统节日之一,其习俗也发生了显著变化。过去,春节期间家家户户都会进行大扫除、贴春联、放鞭炮等传统活动,而如今,一些家庭选择减少燃放鞭炮以保护环境,同时更多地利用互联网技术进行交流。商业气息浓厚的春晚也成为春节庆祝的核心内容之一。端午节和中秋节等其他传统节日同样经历了类似的变迁。端午节从最初的驱邪避兵演变为包含赛龙舟、吃粽子等多种活动的综合性节日;中秋节则从祭月、拜月发展到如今的赏月、吃月饼等习俗。值得注意的是,随着社会经济的发展和消费习惯的变化,一些传统节日逐渐被赋予了新的文化内涵。例如,七夕节从乞巧节向中国爱情节转变,是外来文化刺激下对传统节日重新发掘和创新的结果。这种创造性转化和创新性发展使得传统节日能够更好地适应现代社会的需求。尽管许多传统习俗发生了变化,但其核心精神并未丢失。例如,春节的核心仍然是家庭团聚和人情味,即使形式上有所改变,只要人情味不变,年味也就不会消失。同样,重阳节寄托着人们对老人健康长寿的祝福,这一核心价值在历史演变中始终未变。中国传统节日的风俗在不断变化中传承和发展,既保留了核心的文化价值,又适应了现代社会的新需求。这种变化不仅丰富了节日的内涵,也促进了中华优秀传统文化的传承与创新。

传统节日风俗的变化

传统节日风俗的变化是一个复杂而多维的过程,涉及社会环境、文化传统、经济发展以及全球化等多方面因素。以下将从不同角度详细探讨这一问题。社会环境的变化随着现代化进程的加速,人们的生活方式和价值观念发生了巨大变化,这直接影响了传统节日的庆祝方式和参与度。例如,在一些城市中,春节期间燃放烟花爆竹的习俗已经被禁止,取而代之的是更加注重文化内涵和家庭聚会的方式庆祝。网络红包成为新的年俗,体现了科技对传统节日的影响。文化传统的流失与创新在全球化背景下,许多传统文化逐渐被边缘化或遗忘,但同时也有新的文化元素融入其中。例如,七夕节从乞巧节向中国爱情节的转变,是外来文化刺激下的一种创造性转化和创新性发展的典型案例。这种变化不仅保留了传统节日的核心精神,还赋予其新的时代意义。节日习俗的具体变迁具体到某些节日,其习俗也经历了显著的变化。比如端午节,原本以祛病除祟为主,后来演变为年轻人在端午节上山对歌的活动,被称为“长角苗人自己的情人节”。中秋节则从古人祭月、拜月到现代家庭团聚、吃月饼和大闸蟹等习俗。经济发展与消费习惯经济发展带来了人们生活水平的提高,这使得一些传统节日的庆祝方式也随之改变。例如,春节礼品、过节方式、团聚范围等都发生了变化。少放鞭炮、低糖低油饮食、网络拜年等都是适应新形势所发生的改变。政策与宣传的影响国家政策和宣传也在一定程度上影响了传统节日的风俗。改革开放以来,国家对于传统节日的态度发生了改变,一些传统风俗习惯被破除和取缔,人们不再拥有共同的节日时间。近年来国家越来越重视传统文化的保护与传承,通过各种形式弘扬传统节日的文化内涵。总结总体而言,传统节日风俗的变化是多种因素共同作用的结果。虽然一些传统的庆祝方式和习俗正在减少或改变,但通过创造性转化和创新性发展,传统节日仍然能够适应现代社会的需求,并继续传承下去。因此,理解和尊重这些变化,有助于更好地保护和弘扬中华优秀传统文化。

举例说明传统节日风俗的发展与演变

中国传统节日的风俗在历史长河中经历了丰富多样的发展与演变,这些变化不仅反映了社会的进步和文化的传承,也体现了人们对于自然、社会和精神生活的深刻理解。以春节为例,其起源可以追溯到上古时代的岁首祈岁祭祀活动。早期的春节从冬至开始,一直持续到元宵节结束,而如今则有七天法定假期作为现代人对春节的理解。在古代,春节习俗包括放爆竹避山魈恶鬼、祭祖供神等,后来增加了许多文化娱乐活动如舞龙舞狮、猜灯谜、吃元宵(汤圆)等,节日内容逐渐变得复杂且综合性强。中秋节也是一个典型的例子。中秋节起源于上古时代的秋夕祭月,普及于汉代,定型于唐朝初年,并在宋朝以后盛行。最初是宫廷文人兴起的赏月活动,后来扩散到民间,形成了吃月饼、团圆、赏月等习俗。随着时间的推移,传统的祭月仪式逐渐被轻松活泼的赏月活动所取代。重阳节同样展示了传统节日风俗的演变。唐代是重阳节习俗揉合定型的重要时期,其主体部分至今仍被传承。重阳节杂糅了多种民俗为一体,承载了丰富的文化内涵,如登高避难、敬老爱亲等。端午节也经历了多次变化。最初被视为“恶月”和“恶日”,秦朝以后逐渐融合南北风俗,形成如今的竞龙舟、吃粽子等习俗。到了明清时期,端午节的规模越来越盛大,并于2009年被列入世界非物质文化遗产名录。这些例子表明,中国传统节日的风俗在历史的发展过程中不断丰富和演变,从单一的宗教或祭祀活动演变为包含娱乐、教育和家庭团聚等多重功能的综合性民俗活动。这种演变不仅体现了社会文化的进步,也反映了人们对于传统与现代生活的融合与创新。

传统节日的变迁寻根

中国传统节日的变迁和寻根,是一个复杂而深刻的过程。这些节日不仅承载着丰富的历史和文化内涵,还随着时代的发展不断演变。节日起源与早期发展中国传统节日的起源可以追溯到远古时期。例如,春节起源于上古时代的岁首祈年祭祀,是华夏民族最隆重的传统佳节。先秦时期形成了以春社、伏日、秋社、腊日为主的节日序列,为后世丰富节日文化奠定了一个框架。这些节日大多与农作、天时变化、宗教信仰和社会活动密切相关。节日习俗的演变在不同的历史阶段,传统节日的习俗也发生了显著变化。例如,春节的庆祝方式从最初的岁首祈岁祭祀演变为现代的七天法定假期。寒食节从禁火到清明改火的变化也体现了节日习俗的适应性。中秋节则从祭月、望月、赏月逐渐演变为祈盼团圆。现代社会中的传统节日随着社会经济的发展和国家建设的进步,传统节日的地位和形式也发生了变化。例如,2007年清明节、端午节和中秋节成为国家法定假日,这为传统节日的传承与发展提供了新的机遇和挑战。一些传统习俗如抢红包等现代活动逐渐融入了传统节日中,使其更加贴近现代人的生活。文化内涵与创新传统节日的文化内涵在现代社会中得到了进一步的传承和发扬。例如,现代的春节联欢晚会不仅仅是娱乐活动,更是通过形式多样的节目让更多人了解和认识中国传统文化的重要性和价值。传统节日需要增加新的民俗活动和文化内涵,以适应现代人的需求。总结中国传统节日的变迁是一个长期且复杂的过程,它不仅反映了历史文化的积淀,还展示了社会发展的动态。通过对传统节日的研究和理解,我们可以更好地把握其文化内涵,并在新时代中继续传承和发展这些宝贵的文化遗产。