云南怒江傈僳族风俗,怒江傈僳族的风俗

云南怒江傈僳族风俗目录

云南怒江傈僳族风俗

云南怒江傈僳族的风俗和传统节日丰富多彩,具有独特的民族特色。其中,最隆重和盛大的传统节日是“阔时节”,即傈僳族的新年。根据怒江傈僳族自治州自治条例,每年的12月20日被定为法定的“阔时节”。在这一天,傈僳族人民会举行各种庆典活动,如亲朋好友围炉而坐、推杯换盏,享受热气腾腾、香喷喷的傈僳菜,并沉浸在布汁酒的醇香中。除了阔时节,傈僳族还有其他重要的传统节日,如刀杆节(阿堂得)和新米节等。刀杆节通常在每年二月初八举行,包括上刀竿和下火海等活动,这些活动展示了傈僳族人民的勇敢和智慧。傈僳族还信奉原始宗教,以自然崇拜和灵魂观念为基本内容,在遇疾病或灾害时会杀牲祭祀。他们对火也有着深厚的崇拜,有着祭祀火神和保护火塘的传统习俗。在饮食文化方面,手抓饭是傈僳族的一道传统特色美食,通常只有在过节的时候和款待最尊贵的客人时才会准备,代表着怒江人待客的最高礼节。傈僳族的民歌也是其文化的重要组成部分,他们十分喜爱自己的民歌,有“盐不能不吃,歌不能不唱”之说。木刮是傈僳族最重要、流传最广的民歌歌种之一,流传于云南省怒江傈僳族自治州的傈僳族聚居区。傈僳族的风俗和传统节日不仅反映了他们的生活方式和文化传承,也体现了他们对自然和生活的热爱与敬畏。

怒江傈僳族的风俗

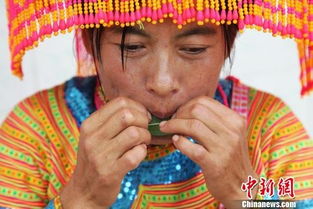

1.节日:阔时节:这是傈僳族最盛大的传统节日,也称为“新米节”或“盍什节”。阔时节是傈僳语中的“年”和“新”的意思,通常在农历十二月初五至次年正月初十之间庆祝。刀杆节:每年农历二月初八举行,源于一个关于傈僳族人民勇敢抗敌的传说。火把节、收获节、澡堂会等也是重要的传统节日,每个节日都有其特定的时代背景和历史意义。2.文化活动:民歌与舞蹈:傈僳族以能歌善舞著称,民歌种类繁多且富有个性特点,其中“木刮”、“优叶”、“摆时”是三大调。达比亚舞是其中一种重要的舞蹈形式。非遗项目:如普米族四弦舞乐、独龙毯制作等,这些非物质文化遗产项目展示了傈僳族丰富的文化资源。3.生活习俗:火塘崇拜:傈僳族对火与火塘有着深厚的崇拜,有祭祀火神和保护火塘的传统习俗。饮食习惯:手抓饭(簸箕饭)是傈僳族的一种传统食物。服饰:男子出门必佩砍刀、弩弓和箭包;妇女头披大花毛巾,项戴料珠。4.其他特色:语言与方言:傈僳语在怒江傈僳自治州内通用,由于居住分散,所以语言也分几个方言区。经济与农业:傈僳族经济以农业为主,主食包括玉米和荞麦。这些风俗习惯不仅反映了傈僳族丰富多彩的生活方式和文化传承,还体现了他们对自然和社会的敬畏与尊重。近年来,怒江傈僳族自治州通过“非遗 景区”“非遗 演艺”等模式,将民族文化与旅游融合,进一步推动了民族文化的保护和传承。

怒江傈僳族的独特记忆

怒江傈僳族的独特记忆主要体现在其丰富多彩的传统节日、独特的民族习俗和深厚的文化传承上。这些记忆不仅反映了傈僳族的历史背景,也展示了其独特的文化魅力。傈僳族有许多传统节日,其中最盛大的是“阔时节”,这是傈僳族一年中最重要的节日,相当于汉族的春节。还有刀杆节、新米节、火把节等,每个节日都有其特定的时代背景和历史意义。例如,刀杆节源于明代外敌人侵云南边境时,当地傈僳族人民拿起长矛、弩弓协助官兵打败了敌人,巩固了边疆。傈僳族对火有着深厚的崇拜之情,他们有祭祀火神和保护火塘的传统习俗。这种对火的崇拜在他们的生活中无处不在,体现了傈僳族对自然力量的敬畏和尊重。傈僳族以能歌善舞著称,民歌是他们文化的重要组成部分。傈僳族有句俗语:“盐不能不吃,歌不能不唱”,这充分说明了他们在日常生活中对音乐和歌唱的热爱。他们的民歌已被列为非物质文化遗产名录,成为展示傈僳族文化的重要方式之一。在物质文化方面,傈僳族也有许多独特的手工艺品和传统服饰。他们的服饰古朴而不张扬,多采用就地取材的方式制作,体现了傈僳族对自己民族文化的坚守和自信。怒江州还保留了许多原始生活的遗迹,村民们传承着古老的民族习俗,可以亲身体验到傈僳族丰富多彩的传统文化。近年来怒江傈僳族自治州依托丰富的民族文化资源,探索形成了“非遗 景区”“非遗 演艺”等非遗及民族文化与旅游融合的发展模式,擦亮了民族特色文化底色,激发了乡村文化创新活力。这些努力不仅促进了当地经济的发展,也为保护和传承傈僳族文化提供了良好的平台。怒江傈僳族的独特记忆不仅体现在其丰富多彩的传统节日和独特的民族习俗上,还反映在其深厚的文化传承和物质文化中。这些记忆不仅是傈僳族历史的见证,也是其文化自信和自豪的体现。

怒江傈僳族有哪些独特技艺

怒江傈僳族拥有丰富的独特技艺,这些技艺不仅体现了其深厚的文化底蕴,也展示了他们在日常生活和生产中的智慧与创造力。1.麻纺织技艺:怒江傈僳族自治州的麻纺织传统技艺非常著名。2005年,这一技艺被列为非遗代表性项目。当地村民通过将传统麻料纺织工艺与现代化纺织技艺相结合,不仅制作了传统的傈僳族服饰,还开发出了挂件、包袋、瑜伽垫等手工艺品,并注册了“三百妞”品牌。2.“刮克”舞:这是怒江傈僳族的一项重要民间舞蹈,广泛流传于福贡县和泸水市的傈僳族村寨,是能歌善舞的傈僳族人民在日常生活中创作出的一项亮眼的传统舞蹈。3.期奔乐器演奏:期奔是一种古老的弹拨乐器,流行于怒江傈僳族民间,是傈僳族代表性的乐器之一。2017年,期奔演奏被列入云南省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。4.手工漆油制作:在怒江傈僳族自治州的传习点,除了可以欣赏到传统歌舞乐外,还可以观看到民间艺人的传统手工漆油制作展示。5.竹编和刺绣工艺:怒江泸水老窝镇的守艺人坚守匠心,传授技艺,他们的竹编和刺绣作品成为当地一道独特的风景线。6.老窝火腿腌制技术:老窝火腿因产在怒江傈僳族自治州泸水市老窝乡而得名,其腌制技术已被列为怒江州第三批州级非物质文化遗产代表性项目。这些独特的技艺不仅是怒江傈僳族文化的重要组成部分,也是他们生活和精神世界的重要载体。通过各种形式的传承和创新,这些技艺得以在现代社会中继续发扬光大,吸引了更多观众和游客的关注,推动了怒江傈僳族自治州的文化旅游发展.