打囤的风俗解释,打囤有什么说法

打囤的风俗解释目录

打囤的风俗解释

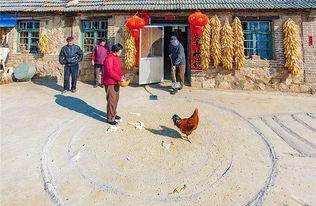

打囤是一种传统的中国民间风俗,主要流行于河北省、山东省等地的农村地区。这一习俗通常在农历正月二十五或二月二进行,具体时间因地区而异。打囤的主要活动是用草木灰在地上画出粮囤的形状,并在其中放入谷物或其他象征性物品。例如,在河北和山东等地,人们会在院子里用草木灰画出圆圈,然后在中间放置五谷杂粮,象征丰收和富足。有些地方还会在囤外撒上梯子图案,以示粮仓高而满。这个习俗不仅体现了农民对粮食丰收的期盼,也寄托了他们对未来生活的美好祝愿。例如,在天津,由于居民多来自河北、山东等地,尽管没有实际的粮囤可打,但仍然保留了这一传统习俗,只是内容有所变化,比如用布口袋或陶瓷盆罐代替传统的粮囤。随着时间的推移,一些地方的打囤习俗已经发生了演变。例如,在现代家庭中,人们不再使用真正的粮囤,而是将吊钱、对联、福字等包上硬币放在柜子里或床下,形成一种象征性的“打囤”仪式,寓意财运亨通。打囤作为一种古老的民俗活动,不仅承载着人们对丰收和富裕生活的期盼,也反映了中国传统文化中的农耕文化和民间信仰。

打囤有什么说法

打囤,又称填仓节、天仓节或添仓节,是北方地区尤其是河北和广东等地的传统民俗活动。其主要意义在于祈求来年五谷丰登、粮仓满盈。具体来说,打囤的习俗通常在农历正月二十五进行。这天清晨,人们会在院子里用柴火灰画一个圆圈,象征“粮仓”,然后在圆圈中撒上谷物或其他农作物,并用砖头或其他物品盖住,烧香祈祷,希望来年能有好收成。这一过程不仅表达了人们对丰收的期盼,也寄托了对富裕生活的向往。打囤还具有一定的象征意义。例如,在河北阜城县,打囤是乡间农户的一种节日风俗,通过制造圆形图案的“囤”来存储粮食,以祈求丰衣足食的生活。这种习俗不仅反映了农耕文化的影响,也体现了人们对生活的美好愿望。值得注意的是,打囤不仅仅局限于河北和广东,其他地方如山东也有类似的节日活动,比如在二月初二进行打囤。而在广东雷州半岛,打囤则是在腊月二十四或二十五进行的大扫除,俗称“扫囤”。打囤作为一种传统民俗活动,承载着人们对丰收和富裕生活的美好祝愿,具有深厚的文化内涵和历史渊源。

打囤的来历

打囤的来历可以追溯到中国北方的民间传说和习俗。根据多方证据,打囤(也称填仓节)主要流行于河北、广东等地,具体日期在农历正月二十五或二月初二。关于打囤的起源有多种说法。一种说法是,很久以前,我国北方遭遇旱灾,颗粒无收,而皇家却不管百姓死活,继续征收皇粮,导致民间怨声载道。看守皇家粮仓的仓官不忍心见到这一惨景,于是发明了打囤这一习俗,以象征性地“填满”粮仓,希望新的一年能五谷丰登。另一种说法是,打囤起源于天仓节,即每年正月二十五日。这一天被称为“天仓节”,因“填”与“天”谐音而得名。人们通过画圆囤、方仓等形状,并在其中撒上粮食粒,寓意新的一年风调雨顺、五谷丰登。还有关于德州附近曹村一带的传说,讲述了一个姓赵的大户人家的故事,进一步丰富了打囤的背景。随着时间的推移,打囤的内容逐渐丰富,除了最初的粮食囤之外,还增加了钱币、水果、糕点等象征财富和美味的物品,分别代表“钱囤”、“水果囤”、“美味囤”等。打囤作为一种传统民俗活动,不仅承载着人们对丰收和富裕生活的期盼,也反映了古人对自然和生活的深刻理解与敬畏。

打囤有什么寓意

打囤,也称为填仓节,是中国传统节日中的一种习俗,主要在农历正月二十五日进行。这一习俗的寓意主要有以下几点:1.粮食丰收:打囤的主要目的是象征性地表示粮仓满溢,预示着新的一年里五谷丰登、粮食丰收。人们会在院子里或空旷的地方用柴火灰画出一个圆圈,代表粮仓,并在其中放入五谷杂粮,如小麦、玉米等,以祈求来年庄稼收成好。2.风调雨顺:打囤的另一个重要寓意是希望新的一年能够风调雨顺,气候适宜,有利于农作物的生长和成熟。鞭炮声象征着粮仓被丰收的粮食“崩”开,进一步强化了丰收的意象。3.财源滚滚:除了粮食丰收外,有些地方的打囤活动还包括在圆圈内放置钱币,称为“钱囤”,寓意财源广进、金钱滚滚。这种做法反映了人们对财富增长的美好期望。4.祈福与感恩:打囤也是一种对过去一年的感恩和对未来一年的祈福仪式。通过这样的活动,人们表达了对自然恩赐的感激之情以及对未来生活的美好祝愿。5.文化传承:打囤作为一项古老的民俗活动,承载着丰富的历史文化内涵。它不仅是一种物质层面的庆祝方式,更是一种精神层面的寄托,体现了人们对生活的热爱和对未来的期盼。打囤这一习俗蕴含了深厚的文化意义和丰富的民俗价值,是人们对丰收、富足和幸福生活的美好祈愿。