草原人民的生活风俗,草原人民生活特点

草原人民的生活风俗目录

草原人民的生活风俗

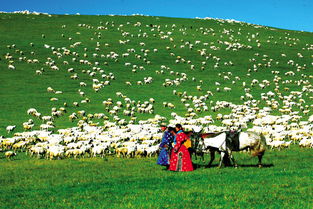

草原人民的生活风俗主要体现在其独特的生产方式、生活方式以及与之相适应的风俗习惯、社会制度、思想观念和宗教信仰等方面。这些风俗习惯不仅反映了草原民族对自然环境的敬畏和依赖,也展示了他们深厚的文化底蕴和历史传承。生活方式草原人民以游牧生活为主,逐水草而居,这种生活方式使他们形成了独具特色的生存发展智慧。蒙古包是他们的传统住所,一般高七八尺,宽丈余,能够根据季节变化进行移动。现代牧民虽然开始使用太阳能板、微风涡轮机等新技术,但传统的帐篷仍然是他们主要的居住形式。饮食文化草原民族的饮食文化丰富多彩,以肉食为主,尤其是羊、牛等畜肉的煮、烤、干制等多种烹饪方式。其中,“手把肉”是蒙古族的传统食品,因不用筷子,用手抓食而得名。还有奶茶、奶豆腐、奶酪等众多奶制品,这些食品在草原民族的日常生活中占有重要地位。社会习俗草原民族的社会习俗丰富多彩,体现了他们对自然和祖先的崇敬。例如,祭敖包是蒙古族传统的祭祀活动,象征着对自然的崇拜和敬畏。蒙古族还有敬茶、敬酒、献哈达等礼节,这些礼节在迎宾仪式上尤为常见。节日庆典草原民族有许多独特的节日庆典活动,如那达慕大会、春节等。那达慕大会是蒙古族的重要节日之一,通常在夏季举行,内容包括赛马、摔跤、射箭等体育活动。春节期间,家家户户会进行各种准备活动,如打猎、捕鱼,并在除夕夜吃团圆饭,象征合家团圆。宗教信仰草原民族的宗教信仰多样,萨满教和佛教在其中占据重要地位。蒙古族长期信仰萨满教和佛教,并深受汉、藏民族习俗的影响。他们在生活中常常进行各种祭祀活动,如祭天、祭祖、祭火等,以表达对自然和祖先的敬仰。文学艺术草原文化为文学艺术提供了丰富的创作土壤,蒙古族长调民歌与草原和蒙古民族游牧生活方式息息相关,承载着蒙古民族的历史和精神。草原上的英雄史诗也为世界文学领域做出了重要贡献。草原人民的生活风俗是其独特生产方式和社会结构的直接体现,既包含了对自然的敬畏和依赖,也展示了他们深厚的文化底蕴和历史传承。

草原人民生活特点

草原人民的生活特点主要体现在以下几个方面:1.游牧生活方式:草原人民以游牧为生,逐水草而居。他们经常在不同的地方迁徙,寻找更好的放牧地,这种生活方式与广阔的草原环境密切相关。牧民们住在便于搭建和拆卸的蒙古包中,这使得他们能够迅速适应不同地点的需求。2.饮食习惯:草原人民的饮食以粮食、乳制品、肉类和奶茶为主,其中奶豆腐、奶茶、黄油和奶酒特色。全羊和手扒肉是招待贵客的宴席,具有浓厚的民族特色。3.服饰特点:男女老幼皆穿长袍腰带,并穿高腰靴子。这种服饰不仅适应了草原上的气候和生活需求,还体现了草原文化的独特性。4.社会制度和风俗习惯:草原人民有着热情诚恳的传统美德,以粗犷豪放、胸怀坦荡、诚实热情著称。敬献哈达是蒙古族的最高礼节,祭敖包和那达慕大会是蒙古族的传统活动和特有的民族风情。5.宗教信仰和文化:草原文化包括丰富的文学艺术、思想观念和宗教信仰。蒙古族长调民歌与草原和蒙古民族游牧生活方式息息相关,承载着蒙古民族的历史和生产生活的精神面貌。6.现代变迁:尽管传统的游牧生活方式仍然存在,但一些牧民开始在乡镇定居生活,有的住进了砖瓦房或楼房。现代技术如太阳能板、微风涡轮机、电视机和手机等也被引入到牧民生活中,与传统草原游牧文化有机结合。草原人民的生活方式具有鲜明的地域特色和民族特色,既保留了传统的游牧文化和生活习惯,又逐渐融入现代技术和生活方式。

草原人的生活是怎样的

草原人的生活是多姿多彩且具有独特文化特征的。内蒙古自治区的草原文化,是世代生息在草原地区的各民族共同创造的一种与草原生态环境相适应的文化。这种文化包括了草原人民的生产方式、生活方式以及文化习俗。传统的游牧生活方式是草原文化的重要组成部分。牧民们根据季节和水草的变化逐水草而居,没有固定的村庄或房屋,而是住在便携式的毡帐篷里。他们的主要经济活动是放牧牛、马、羊和骆驼等牲畜,以“逐水草放牧”为主要方式。这种生活方式不仅要求他们对自然环境有深刻的理解和敬畏,还要求他们具备灵活适应环境的能力。随着时代的发展,草原人的生活方式也在发生变化。现代牧民开始尝试使用太阳能板、微风涡轮机、电视机和手机等新技术,并逐渐采用汽车、卡车和摩托车作为交通工具。一些牧民甚至搬进了砖瓦房,享受到了自来水、电视、电话和网络等现代化设施。尽管如此,许多牧民仍然保留着传统的游牧文化和生活方式,他们对草原有着深厚的感情,并希望将这种文化传承下去。草原文化也体现在精神生活和社会交往方面。牧民们热情好客、思想开放,具有明确的社会秩序和适应草原艰苦环境的生存技能。他们在生活中注重家庭和亲情,常常通过摔跤赛马等活动来表达对生活的热爱和对自然的尊重。草原人的生活既保留了传统的游牧文化,又融入了现代科技和生活方式。他们与自然和谐共生,形成了独特的生态和社会体系,展现了人与自然的密切关系。