正月初一的风俗,拜年的风俗

正月初一的风俗目录

正月初一的风俗

正月初一,作为农历新年的第一天,承载着丰富的传统习俗和文化内涵。这一天被称为“元日”,是春节庆祝活动中的重要一天,具有多重意义和丰富的民俗活动。一、祭祖拜神在清晨,人们会进行祭祖和拜神的仪式。这一习俗源于对祖先的敬仰和对天地神明的崇拜,通过焚香、放炮仗来表达对新一年的祈福和希望。在广州等地,人们还会准备鸡血、鱿鱼、猪肉等食物,给祖先像上三炷香,以示对先人的怀念和尊敬。二、穿新衣、吃素正月初一,家家户户都会穿上新衣,象征着辞旧迎新和迎接好运。同时,在一些地方,尤其是有传统信仰的家庭,初一这一天要吃素,认为这样可以带来更多的福气和健康。三、拜年拜年是正月初一最重要的习俗之一。通常由家长带领小辈出门见亲戚、朋友和尊长,以吉祥之语向对方祝颂新年。幼者须叩头致礼,谓之“拜年”。这种习俗不仅增强了家庭成员之间的感情,也促进了邻里间的和谐与交流。四、开财门迎喜神在某些地区,正月初一还有开财门、迎喜神的习俗。人们会在清晨打开家门,迎接喜神,寓意新的一年中财运亨通、事业有成。五、禁忌与讲究正月初一还有一些特殊的禁忌和讲究。例如,不能动用扫帚,否则会扫走运气和破财;如果必须扫地,则需从外头扫到里边。这一天也不能往外泼水倒垃圾,以免招致霉运。六、其他活动除了上述习俗外,正月初一还会有各种各样的庆祝活动。比如,在闽南地区,人们会在初一早晨吃完早餐后出门走亲访友,并在家中准备面线加鸡蛋作为早餐,寓意除霉气、迎吉祥。有些地方还会举行舞龙灯、放孔明灯等活动,以祈求长寿安康和团圆美满。正月初一是春节中最为隆重的一天,通过一系列的传统习俗和活动,表达了人们对新一年的美好祝愿和对生活的热爱。这些习俗不仅丰富了我们的文化生活,也让我们在忙碌的生活中找到了归属感和幸福感。

拜年的风俗

拜年是中国传统节日春节中的一项重要习俗,承载着深厚的文化内涵和民族情感。它不仅仅是简单的问候,更是一种尊老爱幼、团结和谐精神的体现。拜年的起源与历史拜年的习俗可以追溯到古代的祭祀活动。据礼记·月令记载,每到正月初一,天子要率领百官向天地神灵、先祖、社稷等祭拜,以表达对上天的敬畏和感恩。汉代以前,民间祭祀庆祝年节的习俗主要在腊日、腊明日,后来移到正日。宋代出现了火药爆竹,古人认为燃放爆竹不仅带来欢腾的过年气氛,还有驱瘟逐疫之功。拜年的形式与礼仪拜年一般从家里开始,正月初一早上,大人小孩都穿上新衣、戴上新帽,走亲访友,相互拜年问好,恭祝新年大吉大利。拜年的方式多种多样,有的是同族长带领小辈出门谒见亲戚、朋友、尊长,以吉祥语向对方祝颂新年。晚辈给长辈拜年时,长辈则会给予压岁钱,象征着压住邪祟。拜年的具体内容拜年时,人们通常会进行以下几项活动:1.叩头施礼:古时“拜年”一词原有的含义是为长者拜贺新年,包括向长者叩头施礼、祝贺新年如意、问候生活安好等内容。2.吉祥语祝福:遇到同辈亲友时,也要施礼道贺,并用吉祥的语言表达对彼此的美好祝愿。3.携带礼物:拜年时通常会携带一些礼物,表示对亲朋好友的关心和尊重。4.早起出门:几乎全国各地通行的习俗是早起,然后出门去走亲访友。拜年的现代变化随着时代的发展,拜年的习俗也不断增添新的内容和形式。例如,在现代社会中,人们可以通过电话、短信或社交媒体向远方的亲人和朋友送上祝福。一些地方还保留着传统的舞龙舞狮表演,以增添节日的喜庆氛围。结语拜年作为中国民间的传统习俗,不仅是辞旧迎新的一种方式,更是亲朋好友之间联络感情、互贺新年的重要活动。通过这种方式,人们表达了对未来一年的美好期盼和对新一年生活的热切希望。无论时代如何变迁,拜年这一传统习俗始终在传承和发展中,成为中华民族文化的重要组成部分。

正月初三是阳历几月几日

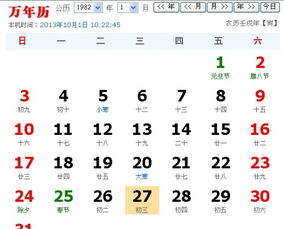

农历正月初三对应的阳历日期每年都有所不同,这是因为农历和阳历的计算方式不同。我们可以确定一些年份的对应关系:1.2024年的农历正月初三是阳历2024年2月12日。2.2025年的农历正月初三是阳历2025年1月31日。3.2022年的农历正月初三是阳历2022年2月3日。4.2021年的农历正月初三是阳历2021年2月14日。这些信息表明,农历正月初三在不同的阳历年份中对应不同的日期。因此,要确定某一年的农历正月初三对应的阳历日期,需要具体查询该年的日历或使用阴阳历转换工具进行计算。例如,如果我们要查找某一年的农历正月初三对应的阳历日期,可以使用在线阴阳历转换工具来获取准确的信息。这些工具通常会提供详细的转换结果,并且支持智能检测农历是否闰月以及大小月(三十天或二十九天)等信息。农历正月初三对应的阳历日期每年都有变化,具体日期需要根据当年的日历来确定。