威宁回族传统风俗,威宁回族文化

威宁回族传统风俗目录

威宁回族传统风俗

威宁回族传统风俗威宁回族,作为贵州省威宁彝族回族苗族自治县的重要组成部分,拥有丰富多彩的传统风俗和文化。这些风俗不仅体现了回族人民的信仰和生活习惯,还展示了他们对传统文化的坚守与传承。一、节日习俗威宁回族的主要传统节日包括开斋节、古尔邦节和圣纪节。其中,开斋节是回族一年一度最隆重的节日,也被称为“肉孜节”或“小节”,时间在伊斯兰教历10月1日。在这一期间,回族人会进行一个月的斋戒,白天不吃不喝,夜晚才可进食。古尔邦节和圣纪节也是重要的宗教节日,分别纪念先知易卜拉欣(亚伯拉罕)的牺牲精神和先知穆罕默德的诞生。二、饮食习惯回族的饮食习惯严格遵循伊斯兰教义,只食用牛、羊、骆驼等反刍类食草动物的肉类,并且必须由有经学知识的人宰杀。他们不食猪肉、骡子肉、驴肉、马肉以及凶禽。这种严格的饮食禁忌不仅是宗教信仰的要求,也是对健康和卫生的重视。三、服饰文化回族的服饰风格主要表现在头帽上。男性一般戴平顶白衬帽,老年人也有戴黑色帽子的。女性则常戴盖头,冬季可能换成黑色或褐色头巾,夏季则多为白纱巾。青年妇女在冬季会佩戴红、绿、蓝等色的头巾,而夏季则多为薄纱巾。四、婚姻习俗回族的婚俗讲究“教门”,严禁与非教徒通婚。订婚是重要的环节之一,通常由媒人前往女家提亲,男女双方及父母互相相看后决定是否继续。在主麻日前,女方会收下男家送来的茯茶等礼物,并给未来女婿回送由姑娘亲手缝制的衣帽。五、刺绣艺术威宁回族刺绣以其鲜明的民族特色和精湛的工艺著称,成为一种艺术语言和表现手法。这种刺绣技艺不仅应用于日常生活用品,还被广泛用于收藏和展示。2019年,威宁回族刺绣被列入贵州省第五批省级非物质文化遗产名录。六、其他传统活动除了上述风俗外,威宁回族还有许多其他传统活动和习俗。例如,四桐鼓舞是一种反映古代军旅文化和群众生活的民间舞蹈,已被列为贵州省第二批非物质文化遗产。威宁回族的传统风俗和文化丰富多彩,既有深厚的宗教色彩,也有独特的民族风情。通过了解和传承这些风俗,不仅可以更好地保护和弘扬回族文化,还能促进民族团结和社会和谐。

威宁回族文化

威宁回族文化的瑰宝:传统与现代的融合威宁彝族回族苗族自治县,位于贵州省西北部,是一个多民族共存的自治县。这里不仅有丰富的自然景观,更有着深厚的文化底蕴,尤其是回族文化,以其独特的传统和现代创新相结合,成为当地文化的重要组成部分。回族刺绣:艺术与生活的完美结合威宁回族刺绣是该地区代表性的非物质文化遗产之一。这种技艺以鲜明的民族特色和精湛的工艺著称,将回族日常生活的方方面面都通过刺绣表现出来。从服饰到家居用品,回族刺绣不仅是一种装饰品,更是承载着历史和文化的艺术语言。2019年,威宁回族刺绣被列为贵州省第五批省级非物质文化遗产项目,这不仅是对其技艺的认可,也是对其文化价值的肯定。传统节日与风俗习惯:伊斯兰教的影响回族的传统节日如开斋节、古尔邦节和圣纪节,都是按照伊斯兰教历计算的。这些节日不仅是宗教活动的体现,也展示了回族人民的生活方式和文化习俗。在饮食方面,回族人只食用牛、羊、驼等反刍类食草动物,并且必须由阿訇或有经学知识的人宰杀才吃。回族婚礼也别具一格,通常由媒人提亲、说色俩目(定茶)、插花(定亲)等程序组成,体现了浓厚的民族特色。民间舞蹈与民族村寨:文化传承与创新威宁不仅有传统的回族文化,还有许多具有地方特色的民间舞蹈和民族村寨。例如,四桐鼓舞是一种反映古代军旅文化和群众生活的民间舞蹈,已被列为贵州省第二批非物质文化遗产。威宁的民族村寨如彝族村、回族屯、苗寨等,各具特色,游客可以在这里体验到原汁原味的民族风情。现代发展与文化保护:非遗传承人的努力为了更好地保护和传承回族文化,威宁自治县不断开发挖掘回族刺绣等传统技艺,并通过各种活动将其推广给更多的人。市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人刘禹梦就是其中一位杰出代表,她积极开展传承活动,致力于推动回族刺绣技艺的创造性转化和创新性发展。威宁回族文化在传统与现代之间找到了完美的平衡点。通过不断的努力和创新,这一独特的民族文化得以保留并发扬光大,为当地乃至全国的文化多样性做出了重要贡献。

威宁回族的来历

一、历史起源与形成1.唐宋时期的穆斯林商人根据史料记载,回族的先祖最早可以追溯到唐代。唐高宗永徽二年(651年),阿拉伯和波斯的穆斯林商人通过海路来到中国,在广州、泉州、杭州、扬州及长安等城市定居。这些穆斯林商人被称为“蕃客”或“土生蕃客”,被视为回回民族的先民。2.元代的进一步融合元朝时期是回族形成的准备时期,许多来自中亚和西亚的穆斯林被迁入中国,并逐渐融入当地社会。忽必烈在至元十三年(1273年)下诏令探马赤军随处入社与编民,这使得大量回族先民迁入毕节地区,包括今天的威宁。3.明清时期的最终形成学术界普遍认为,回族大致形成于明代,而元代则是其形成的准备时期。在这一过程中,回族不仅在宗教信仰上受到伊斯兰教的影响,还在语言、文化等方面与中国本土民族特别是汉族进行了深入的交流和融合。二、威宁回族的具体情况1.威宁的历史背景威宁彝族回族苗族自治县成立于1954年,是全省乃至全国成立较早的自治县之一。威宁历史悠久,资源丰富,自古以来就是多民族聚居地。2.回族在威宁的分布与影响威宁回族作为该县三个主要少数民族之一,约有11万人口。其中一些回族家族如李姓和马姓,有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。例如,李姓回族本为陕西籍,到威宁后称海子屯李姓,其祖先原系西域阿拉伯人。三、威宁回族的社会与文化1.宗教信仰威宁回族普遍信仰伊斯兰教,这是他们最显著的宗教特征之一。伊斯兰教的传播和实践对威宁回族的社会生活产生了深远的影响。2.社会结构与经济发展威宁回族在历史上曾参与反抗帝国主义侵略的斗争,并在新中国成立后积极参与地方建设和发展。他们的经济活动主要集中在农业和商业领域,特别是在当地特有的地理和资源条件下,形成了独特的经济模式。四、结论威宁回族的来历是一个复杂的历史过程,涉及多个历史时期的穆斯林商人迁入、元明清时期的民族融合以及现代的社会发展。他们不仅在宗教信仰上具有显著的特色,而且在社会结构、经济发展等方面也展现了独特的魅力。通过对威宁回族历史的研究,我们可以更好地理解这一古老民族在中国历史中的重要地位和贡献。

威宁县回族

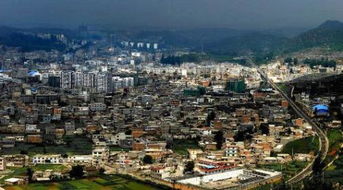

威宁彝族回族苗族自治县位于贵州省西北部,地处云贵川三省交界处,是黔西北的重要门户城市。全县总面积6298平方公里,辖41个乡镇(街道)、623个村(社区),平均海拔2200米。威宁自治县历史悠久,文化多元,居住着汉、彝、回、苗等37个民族,少数民族占总人口的24.02%。回族作为威宁自治县的一个重要组成部分,其历史可以追溯到唐代和宋代时期。当时,一些穆斯林“蕃客”侨居在中国东南沿海地区,并在元代初期随着蒙古军队东迁大量进入中国。这些外来者通过与当地土著民族的通婚,逐渐形成了一个新的民族——回族。在威宁,回族不仅在历史上扮演了重要角色,而且在文化和社会生活中也具有独特的地位。近年来,威宁不断开发和挖掘回族的传统民俗文化,尤其是回族刺绣技艺。这种技艺以其鲜明的民族特色和精湛的工艺,深受广大穆斯林群众和收藏者的喜爱,并于2019年入选贵州省人民政府第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。威宁还举办了各种丰富多彩的节庆活动来展示回族的文化和风情。例如,每年举行的庄严肃穆的回族古尔邦节,是回族人民最为重要的节日之一。这些活动不仅增强了回族社区的凝聚力,也促进了各民族之间的文化交流与融合。威宁彝族回族苗族自治县是一个多民族共存、和谐相处的美好家园。在这里,回族人民不仅保留了自己的传统习俗和文化,还积极参与到全县的经济发展和乡村振兴中,为建设一个繁荣、美丽的新威宁而努力奋斗。