七夕的来历与风俗,七夕的来历风俗是什么

七夕的来历与风俗目录

七夕的来历与风俗

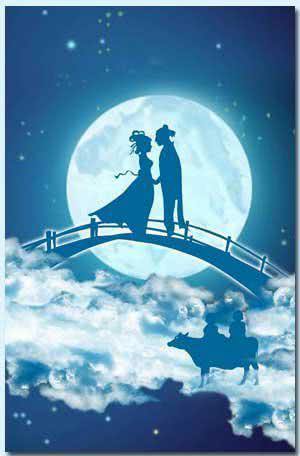

七夕节,又称乞巧节、七巧节或七姐诞,是中国传统节日之一。其起源可以追溯到上古时期,普及于西汉,并在宋代达到鼎盛。七夕节的由来与牛郎织女的爱情传说密切相关,这一传说广为流传,成为象征爱情的重要节日。七夕节的来历七夕节最早源于人们对自然天象的崇拜。早在诗经时代,人们就对牛郎织女的天象有所认识,在东汉时出现了人格化的描写:“织女七夕当渡河,使鹊为桥”。东晋葛洪的西京杂记中记载了“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的故事,这是关于乞巧习俗最早的文献记载。后来,七夕节逐渐被赋予了更多的人文内涵和浪漫色彩,成为象征爱情的传统节日。七夕节的主要风俗穿针乞巧这是七夕节最普遍的习俗之一。古代妇女们在七月初七夜晚进行穿针引线的活动,通过这种方式祈求得到智慧和灵巧的手艺。这种习俗始于汉代,并流于后世。拜魁星拜魁星是另一种重要的七夕习俗。魁星是主管文运的星宿,拜魁星可以帮助考生取得好成绩。喜蛛应巧一些地方的妇女会在七夕夜观察蜘蛛的结网情况,认为这能预示她们未来的婚姻和生活。投针验巧这是另一种乞巧方式,妇女们将绣针投入水面,看水底针影来判断自己的手是否灵巧。结扎巧姑陕西黄土高原地区的妇女们会在七夕节结扎穿花衣的草人,谓之“巧姑”,并供奉瓜果等物品。晒书·晒衣一些地方的居民会在七夕节这天晒书和晒衣服,认为这样可以驱邪避灾。贺牛生日牛郎织女的故事中,牛郎的牛每年都会帮助他们过银河相会,因此有在七夕节庆祝牛郎的牛生日的习俗。七夕节的文化意义七夕节不仅是一个表达爱情的节日,也是一个祈福和乞巧的节日。它承载着人们对美好生活的向往和对爱情的珍视。2006年5月20日,七夕被中国国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录,进一步凸显了其在中国传统文化中的重要地位。七夕节作为中国传统节日之一,既有深厚的历史渊源,又蕴含着丰富的文化内涵。无论是穿针乞巧、拜魁星还是其他各种习俗,都体现了人们对美好生活的追求和对爱情的尊重。

七夕的来历风俗是什么

七夕节,又称乞巧节、女儿节,是中国传统节日中浪漫色彩的节日之一。其起源可以追溯到上古时期,并在汉代普及,宋代达到鼎盛。七夕节的由来七夕节最早起源于对自然天象的崇拜。早在诗经时代,人们就对牛郎织女的天象有所认识,在东汉时出现了人格化的描写:“织女七夕当渡河,使鹊为桥”。这一传说逐渐演变成一个美丽的爱情故事,成为七夕节的核心内容。东晋葛洪的西京杂记中有记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”,这是关于乞巧活动最早的文献记录。这种习俗后来被广泛传播并发展成多种形式的乞巧活动,如穿针引线、拜魁星、喜蛛应巧等。七夕节的主要风俗穿针乞巧这是七夕节最普遍的习俗之一。妇女们在七月初七夜晚进行各种乞巧活动,主要是通过穿针引线来验证自己的手巧程度。这一习俗不仅体现了人们对美好生活的向往,也寄托了对智慧和技艺的追求。拜魁星拜魁星是另一种重要的风俗,魁星被认为是掌管文运和学业的神,因此许多家庭会在七夕这天拜魁星,希望孩子能够学业有成。喜蛛应巧这是一种观察蜘蛛的行为来预测未来婚姻和爱情的习俗。传说在七夕夜,如果看到蜘蛛结网,则预示着未来会有美好的姻缘。投针验巧这是另一种传统的乞巧方式,通过将一枚枚细针投入水中,观察针是否能浮在水面来判断手的灵巧程度。其他习俗除了上述几种主要习俗外,还有许多地方性的风俗。例如,在陕西黄土高原地区,妇女们会结扎穿花衣的草人,谓之“巧姑”,并在七夕之夜供奉瓜果和豆苗、青葱等;浙江农村流行接露水的习俗,认为七夕节时的露水是牛郎织女相会时的眼泪,抹在眼上和手上可使人眼明手快。结语七夕节不仅是一个关于牛郎织女美丽传说的节日,更是一个充满浪漫和祝福的节日。它承载着人们对自由爱情和幸福生活的向往与追求,同时也传递着对智慧、技艺和美好生活的渴望。无论是古代还是现代,七夕节都以其独特的魅力吸引了无数人的关注和喜爱。

七夕的来历和风俗

七夕的来历和风俗一、七夕节的来历七夕节,又称乞巧节、七巧节或七姐诞,是中国传统节日之一。其起源可以追溯到上古时期,普及于西汉,鼎盛于宋代。七夕节最早来源于人们对自然天象的崇拜,特别是对牛郎织女这对传说中夫妻的敬仰。在东晋葛洪的西京杂记中记载了“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”,这是关于乞巧活动最早的文献记载。二、七夕节的主要习俗1.穿针乞巧:这是七夕节最典型的习俗之一。传说中的妇女们会在这一天晚上向织女星乞求智慧和灵巧的手艺。她们会手持五色丝线,尝试穿过七孔针,以此来祈求得到织女的祝福。2.喜蛛应巧:又称为“捕蜘蛛验巧”。人们会在七夕夜捕捉蜘蛛放入小盒中,第二天早上打开盒子,观察蜘蛛网的形状,以此来判断女子是否心灵手巧。3.投针验巧:这是另一种流行的乞巧方式。妇女们将绣针投入水面,如果针浮在水面并形成美丽的图案,则认为女子手巧。4.拜魁星:魁星是主管文运的神祇,特别是在古代,许多读书人会在七夕这天拜祭魁星,希望在考试中取得好成绩。5.晒书·晒衣:一些地方的人们会在七夕这天将书籍和衣物拿出来晒,寓意驱邪避灾。6.供奉“磨喝乐”:这是一种小型陶瓷玩具,通常为童男童女的形象,象征着爱情和婚姻的美满。7.贺牛生日:传说中的牛郎在七夕这天会过生日,因此人们也会为牛郎准备礼物和食物以示庆祝。8.结红头绳:有些家庭会在七夕这天为体弱多病的孩子结七个红头绳,并戴在孩子的脖子上,祈求孩子健康长寿。9.姑娘洗发:一些地区的姑娘会在七夕这天洗头,认为这样可以带来好运和美丽的容貌。三、七夕节的文化意义七夕节不仅是一个象征爱情的节日,更是一个充满浪漫色彩的传统节日。它承载着人们对美好爱情和幸福生活的向往。自古以来,许多文人墨客都留下了描写七夕节的诗词,使得这一节日更加丰富多彩。2006年5月20日,七夕被中国国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录,这进一步提升了七夕节在中国传统文化中的地位。七夕节作为中国传统节日之一,不仅有着悠久的历史和丰富的文化内涵,而且在现代社会依然保持着其独特的魅力和影响力。无论是穿针乞巧、拜魁星还是其他各种习俗,都体现了人们对美好生活的追求和对爱情的珍视。

七夕的来厉

七夕:中国浪漫色彩的传统节日七夕节,又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节等,是中国传统节日中爱情特色的节日之一。这一天,牛郎织女的美丽传说赋予了它独特的浪漫色彩,使其成为象征爱情的节日,并在当代被誉为“中国情人节”。七夕的历史与文化内涵七夕节起源于汉代,兴盛于唐代,鼎盛于宋元时期。最初被称为“乞巧节”或“女儿节”,妇女们在这一天相约穿针引线,进行各种乞巧活动,以祈求得到智慧和心灵手巧。西京杂记中有记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,俱以习之”,这表明早在汉代,人们就通过穿针乞巧来表达对美好生活的向往。现代七夕的庆祝方式随着时代的发展,七夕节也逐渐融入现代生活。许多年轻人选择在这一天与心爱的人一起逛街、挑选礼物、看场电影或在安静浪漫的地方共进晚餐,这些新的表现形式不仅延续了传统节日的浪漫氛围,还增添了更多现代元素。七夕的饮食风俗七夕节也有自己独特的饮食风俗,如巧果、巧酥、巧巧饭等应节美食。其中特色的是“巧果”,这种由油、面、糖、蜜制成的小吃,花样繁多、形状精巧,形象地道出了七夕食俗的独特之处。地方特色与风俗全国各地的七夕风俗大致相同,但也有一些地方特色。例如,在宜昌,家家户户点荷灯是特有的风俗;而在山东济南,则有陈列瓜果乞巧的习俗,如果蜘蛛在瓜果上结网,则意味着乞巧成功。结语七夕节作为中国爱情特色的传统节日,其丰富的文化内涵和多样的庆祝方式,不仅让人们对美好爱情的追求更加坚定,也使得这一古老节日在现代社会焕发出新的活力。无论是古代的穿针乞巧,还是现代的浪漫约会,七夕都以其独特的魅力,继续在中国传统文化中占据重要地位。