民间风俗节,民间的风俗

民间风俗节目录

民间风俗节

中秋节中秋节是中国的传统节日之一,每年农历八月十五日庆祝。这个节日源自天象崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来。中秋节以月之圆兆人之团圆,象征着思念故乡、亲人之情,祈盼丰收和幸福。在这一天,人们有祭月、赏月、拜月、吃月饼、饮桂花酒等习俗。其中,赏月活动约始于魏晋时期,盛于唐宋,明清以后,每逢中秋,人们便摆出果品,把酒问月,庆贺美好的生活。端午节端午节是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节,每年农历五月初五庆祝。主要习俗包括划龙舟、挂艾草与菖蒲、吃粽子等。赛龙舟是端午节的主要活动之一,相传起源于古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救。还有采草药、赶药市、贴午时符等习俗,这些活动不仅具有浓厚的传统文化色彩,也富含健康和保健的意义。元宵节元宵节又称上元节或灯节,每年农历正月十五日庆祝。这是春节后的第一个重要节日,全国上下都会举行各种庆祝活动。其中最著名的习俗是赏花灯、舞龙、舞狮等。在这一天,人们会制作并品尝元宵(又称汤圆),象征着团圆和美满。元宵节的花灯种类繁多,形式多样,有的地方还会举办灯谜会,增加节日的趣味性。重阳节重阳节是中国传统的敬老节日,每年农历九月初九日庆祝。古时候,民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵。在这一天,人们通常会登高远望,欣赏秋天的美景,并进行各种户外活动,表达对长辈的尊敬和感恩之情。尝新节尝新节,俗称“吃新节”,是湘、黔、桂等省区仡佬族和苗族、布依族、白族、壮族、侗族的传统节日。时间是每年农历七月初七。节前,主妇们到田间摘新谷,舂出喷香的白米。节日早晨,各家主妇蒸好新米饭,煮好鲜鱼,即邀年老客人,带着儿童来到田间分享新鲜的食物。这些传统节日不仅是中国悠久历史文化的重要组成部分,也是中华民族思想信仰、理想愿望、生活娱乐和文化心理的集中体现。通过这些丰富多彩的节日活动,我们可以更好地了解和传承中国的传统文化和民俗。

民间的风俗

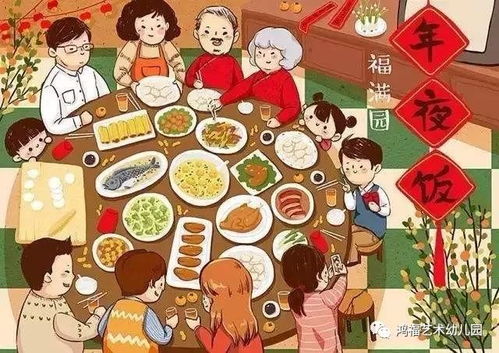

中国的民间风俗丰富多彩,涵盖了从古至今的各个生活领域。这些风俗不仅反映了中华民族的历史和文化,还体现了人们的生活方式、价值观和信仰。一、爱情与婚姻的风俗在中国,爱情和婚姻的风俗有着深厚的文化底蕴。传统的婚嫁习俗包括说媒、相亲、定亲、择好、嫁娶、拜堂、婚宴等环节。在一些地方,如成都,还有独特的“顶盆”过继习俗,即家族中的老人在子女去世后,将家产传给一个近亲属,使其成为新的继承人。二、怀孕与生育的风俗怀孕和生育在中国也有许多独特的风俗。例如,在怀孕期间,有些地方的妇女会避免吃某些食物或进行某些活动,以确保顺利分娩。还有一些关于婴儿出生后的特殊仪式和禁忌,如满月礼、百日礼等,这些都体现了人们对生命的尊重和对未来的期望。三、农业耕作的习俗农业是中华民族生存的基础,因此与之相关的风俗也十分丰富。比如,有些地方在春耕前会举行祈雨仪式,以求得一个丰收年。一些地区在农作物收获时会有感谢神灵和祖先的祭祀活动,这不仅是对自然的敬畏,也是对先人的纪念。四、节日风俗中国的传统节日丰富多彩,每个节日都有其独特的庆祝方式和文化内涵。春节是最为重要的节日之一,人们会贴对联、放鞭炮、吃饺子、走亲访友等。元宵节则以赏灯、猜灯谜为主。端午节有赛龙舟、吃粽子的传统。中秋节则是家人团聚,共同赏月的时刻。五、日常生活中的禁忌与迷信在日常生活中,许多民间禁忌和迷信也影响着人们的行为。例如,有些地方认为灶前不能吐口水,妇女经期不能同房等。还有一些关于天气预测的迷信,如“左眼跳财,右眼跳灾”等。六、文化意义中国传统风俗不仅是一种生活方式的体现,更是一种文化的传承。它们反映了中华民族的价值观、生活方式和礼仪习惯,有助于促进社会和谐、增进人与人之间的情感联系。通过这些风俗的传承和发扬,可以更好地弘扬民族文化,增强民族凝聚力。中国的民间风俗是中华文化的重要组成部分,它们不仅丰富了人们的生活,还为后世留下了宝贵的文化遗产。无论是爱情婚姻的风俗,还是农业耕作的习俗,亦或是各种节日的庆祝方式,都展示了中华民族独特的文化魅力和深厚的历史底蕴。

民间风俗的意思

民俗文化,即民间风俗习惯,是指一个国家或民族中广大民众在长期的历史生活过程中所创造、享用并传承的物质生活和精神生活文化。它不仅反映了社会的价值观、生活方式和礼仪习惯,还具有重要的历史、社会、文化和精神意义。从历史角度来看,中国传统风俗是中国文化的重要组成部分,是了解中国古代社会风貌和发展变化的重要途径。这些风俗习惯不仅记录了中华民族数千年的文化心理积淀,而且随着社会的进步及中外文化的交流而不断演变和演进。从社会的角度来看,民俗文化对社会具有整合、凝聚与规范功能,可以有效排除干扰,保护文化特色,产生重要的社会控制作用。例如,在一些经济比较落后的地方,村民们能和睦相处,就是因为有村民们仍默认和遵守的习惯法、道德规范和民间信仰。从文化的角度来看,民俗文化体现了中华民族的文化精神和独特魅力,传承和发扬传统文化有利于弘扬民族文化、凝聚民族精神。它不仅是普通人民群众在生产生活过程中形成的一系列非物质的东西,也是人们口耳相传的行为规范。例如,传统节日如元宵节的观灯习俗,不仅是一种娱乐活动,更是一种祈福活动,体现了人们对美好生活的向往和祝福。从精神的角度来看,民俗文化承载了民族的情感和记忆,是民族精神、个性特征的载体。它通过各种形式如民间文学、民间艺术等,为作家、艺术家及其创作提供了丰厚滋养,并在巩固国家统一和社会稳定方面发挥了重要作用。民俗文化作为一种群体性的文化,它是由一个国家或民族中的广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它不仅在历史上有着深厚的文化底蕴,在现代社会中也继续发挥着重要的作用,成为我们日常生活中的第一课堂。因此,保护和传承民俗文化对于维护社会和谐、增进人与人之间的情感联系以及弘扬民族文化具有重要意义。

民间风俗的来历

民间风俗的来历中国的传统节日,是中华民族悠久历史和丰富文化的体现。这些节日不仅在时间上延续了数千年,而且在形式和内容上也不断演变和发展,成为人们生活中不可或缺的一部分。本文将探讨几个主要的传统节日及其来历和习俗。春节春节,又称农历新年,是中国最重要的传统节日之一。其起源可以追溯到殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。春节的历史非常悠久,起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。春节通常在公历1月21日至2月20日之间的农历正月初一举行,持续15天,直至元宵节结束。春节期间有许多重要的习俗,如放鞭炮、贴窗花、穿新衣等。端午节端午节始于春秋战国时期,至今已有2000多年的历史。端午节的主要习俗包括赛龙舟和吃粽子。赛龙舟的传说源于纪念屈原的故事:相传古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救,之后每年五月五日划龙舟以纪念屈原。清明节清明节又叫踏青节,在每年4月4日至6日之间,是祭祀、祭祖和扫墓的节日。清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。清明节还融合了寒食节的禁火、冷食习俗。中秋节中秋节始于唐朝初年,盛行于宋朝,至明清时,已成为与春节齐名的中国传统节日之一。中秋节的主要习俗是赏月和吃月饼。这一节日不仅在中国广泛流行,还受到东亚和东南亚一些国家尤其是当地华人华侨的重视。元宵节元宵节又称上元节、灯节,是春节之后的第一个重要节日。元宵节的习俗自古以来就以热烈喜庆的观灯为主。相传公元前180年的正月十五,汉文帝刘恒登基大赦天下,以后每到元月十五,皇帝都要出宫游玩,张灯结彩。腊八节腊八节的来历有多种传说,但最广为人知的是熬腊八粥、吃腊八蒜等习俗。腊八节通常在农历十二月初八这一天,象征着一年的开始和新的希望。总结中国的传统节日不仅是历史的积淀,更是文化传承的重要载体。每一个节日都有其独特的来历和丰富的习俗,这些习俗在长期的传承中逐渐形成并不断演变,成为中华民族共同的文化记忆。通过了解这些节日的来历和习俗,我们不仅能更好地理解中国传统文化,还能增强对民族文化的认同感和自豪感。