七夕节的来历 风俗,七夕节的来历风俗和意义

七夕节的来历 风俗目录

七夕节的来历 风俗

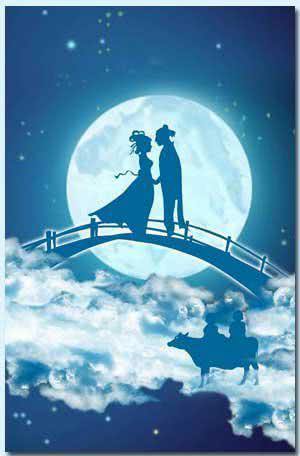

七夕节的来历与风俗一、七夕节的来历七夕节,又称乞巧节、七巧节、双七、香日等,是中国传统的重要节日之一。其起源可以追溯到汉代,东晋葛洪在西京杂记中记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”,这是古代文献中最早的关于乞巧的记载。七夕节也与牛郎织女的爱情传说密切相关,这一传说最早见于诗经·大东:“跤彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成服章;睨彼牵牛,不以我考量。”。七夕节的历史悠久,千百年来一直长盛不衰。唐代时,七夕节逐渐繁荣,宋代更是达到鼎盛时期。据民俗专家介绍,七夕节是世界上最早的爱情节日之一,比西方的情人节(每年2月14日)还要早得多。二、七夕节的传统习俗七夕节的风俗习惯丰富多彩,主要分为以下几类:1.穿针乞巧:这是最早的乞巧方式,始于汉代。女子们会在这一天聚在一起,展示自己的手工技巧,以此来祈求织女星的智慧和技巧。2.接露水:用脸盆接露水,传说七夕节的露水是牛郎织女相会时的眼泪,抹在眼上和手上,可使人眼明手快。3.拜七姐:妇女们会拜祭“七姐”,即天上的七颗星宿之一,祈求婚姻幸福美满。4.结红头绳:青年男女会佩戴红色的头绳,象征着爱情的甜蜜和长久。5.晒书晒衣:古人认为晒书晒衣可以驱邪避灾,保佑平安。6.结扎巧姑:陕西黄土高原地区有结扎穿花衣草人的风俗,谓之“巧姑”,不但要供瓜果,还栽种豆苗、青葱,在七夕之夜各显神通。7.观星:许多地方在七夕夜会组织观星活动,以纪念牛郎织女的爱情故事。8.香桥会:入夜将香桥焚化,祭祀牛郎织女星、乞求福祥。9.储七夕水:妇女们会在七夕当天储存井水或河水,认为这些水具有特殊的疗效和保护作用。10.为牛庆生:一些地方会举行各种活动庆祝牛郎的生日。三、现代演变与影响随着社会的发展和文化的演变,七夕节逐渐从一个古老的传统节日转变为一个寓意爱情的浪漫节日。现代社会中,七夕节不仅保留了传统的乞巧活动,还融入了许多新的元素,如情侣约会、送玫瑰花和巧克力等。这种变化使得七夕节在全球范围内也受到了广泛关注和喜爱。七夕节作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。无论是古代的乞巧活动还是现代的爱情庆祝方式,都体现了人们对美好生活的向往和追求。

七夕节的来历风俗和意义

七夕节的来历、风俗和意义一、七夕节的来历七夕节,又称“中国情人节”,源于古代对星神的信仰。根据传说,每年农历七月初七是牵牛星与织女星一年一度相会的时刻,因此这一天被赋予了特殊的浪漫色彩。这个节日最早可以追溯到汉代,东晋葛洪在西京杂记中记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。七夕节也与民间流传的牛郎与织女的爱情故事密切相关。相传,牛郎和织女因王母娘娘的阻挠而被迫分离,只有每年的七夕才能通过鹊桥相会。这一传说使得七夕节成为象征爱情的节日。二、七夕节的传统习俗七夕节的风俗活动丰富多彩,主要分为以下几个方面:1.穿针乞巧:这是最早的乞巧方式,始于汉代,流于后世。妇女们在七夕之夜会穿上新衣服,戴上新首饰,焚香点烛,对星空跪拜,称为“迎仙”。2.观星:人们会在七夕夜观看星空,尤其是寻找牵牛星和织女星的位置,以此来纪念牛郎织女的爱情。3.晒书晒衣:据载,司马懿当年因位高权重,颇受曹操的猜忌,有鉴于此,他在七夕节将书籍和衣物晒于阳光下,寓意驱邪避灾。4.结扎巧姑:陕西黄土高原地区,在七夕节的夜晚也有举行各种乞巧活动的风俗,妇女们往往要结扎穿花衣的草人,谓之巧姑,不但要供瓜果,还栽种豆苗、青葱。5.染指甲:西南一带流行染指甲的习俗,认为这样可以使手更加灵巧。6.吃巧果:一些地方还有吃巧果(一种甜点)的习俗,象征着甜蜜和幸福。三、七夕节的意义七夕节不仅是一个表达爱情的节日,它还承载着深厚的文化内涵和丰富的民俗传统。它代表了人们对美好爱情的向往和追求。无论是情侣之间还是亲人朋友之间的感情,都可以在这个特殊的日子里得到传递和升华。七夕节也是女性智慧和技巧的象征。古代女子在这一天进行各种乞巧活动,希望通过这种方式获得心灵手巧的能力,并祈求美满婚姻。七夕节还具有一定的教育意义。通过了解和传承这些习俗,不仅可以增强人们对传统文化的认识和认同感,还能促进家庭和睦、生活幸福。七夕节作为中国的传统节日,在中国人民心中具有重要的意义。它不仅是对牛郎织女爱情故事的纪念,更是对美好生活的向往和追求。通过了解和传承这些丰富的风俗和文化内涵,我们可以更好地欣赏和弘扬这一古老节日的魅力。

七夕节的来历 风俗是什么

七夕节,又称乞巧节、七姐诞或女儿节,是中国传统节日之一。其起源可以追溯到汉代,并在东晋时期由葛洪的西京杂记首次记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”。这个节日最初是为了纪念牛郎织女的爱情故事而设立的。七夕节的来历七夕节的传说源于牛郎织女的故事。据传,天帝的孙女织女擅长织布,她厌倦了枯燥的生活,便偷偷下凡嫁给河西的牛郎,过上了男耕女织的生活。此事惹怒了天帝,他将织女召回天宫,并用银河将他们隔开,只允许每年农历七月七日相会一次。这个传说不仅反映了古人对自然天象的崇拜,也象征着对爱情和婚姻的美好祝愿。七夕节的传统习俗穿针乞巧这是最早的乞巧方式,始于汉代。妇女们在七夕之夜穿上新衣,在庭院中向织女星乞求心灵手巧和智慧。她们会穿针引线,进行各种比赛,看谁的手更灵巧。结扎巧姑在陕西黄土高原地区,妇女们会在七夕节夜晚结扎穿花衣的草人,谓之“巧姑”,并供奉瓜果、豆苗等物品,以此祈求巧手和美丽。拜七姐各家女性聚在一起,提前一天斋戒沐浴,等到七月七那天晚上在主办家摆一张桌子,桌子上放茶、酒、水果等供品,焚香点烛,对星空跪拜,称为“迎仙”。接露水传说七夕节时的露水是牛郎织女相会时的眼泪,如抹在眼上和手上,可使人眼明手快。其他习俗除了上述几种主要习俗外,还有许多地方性的风俗活动。例如,在一些地方,人们会在七夕节储七夕水、为牛庆生、结红头绳、染指甲、观星等。这些活动不仅丰富了七夕节的文化内涵,也体现了人们对美好生活的向往和追求。结语七夕节作为中国传统节日之一,不仅承载着丰富的历史文化内涵,还蕴含着深厚的情感寄托。无论是穿针乞巧还是拜七姐,这些习俗都表达了人们对爱情、婚姻和生活的美好祝愿。随着时代的变迁,七夕节逐渐从一个古老的传统节日转变为一个寓意爱情的浪漫节日。无论时代如何变化,七夕节始终是中国人民心中不可或缺的重要节日。