寒露的时间和民间风俗,二十四节气寒露吃什么

寒露的时间和民间风俗目录

寒露的时间和民间风俗

寒露,作为二十四节气中的第十七个节气,每年公历10月8日或9日太阳到达黄经195°时开始。这一时间标志着深秋的开始,气温逐渐下降,露水渐冷,预示着冬天的临近。寒露的时间2024年寒露的具体时间为10月8日02:59:43,农历九月初六。在这一天,人们会感受到明显的凉意和寒气,昼夜温差较大,早晨的露水尤为寒冷。民间风俗采露水在寒露这一天,民间有采摘露水的传统活动。据说,清晨是采摘露水的最佳时间,人们会在日出之前到田野里采集新鲜的露水。登高赏秋寒露时节,秋高气爽,正是登高赏秋的好时节。人们会到山野间欣赏红叶、黄叶、绿叶交织的美景,感受大自然的魅力。祭祀祖先寒露节气中,民间会有祭祀祖先的传统活动。人们会向祖先献上美食、美酒等,以表达对先人的怀念和敬仰。吃芝麻由于秋季天凉、燥意明显,民间流传着“寒露吃芝麻”的习俗。芝麻在此时成熟收获,吃芝麻可以润肺益胃,防止秋燥。吃花糕寒露期间,人们还会吃花糕。因“糕”与“高”谐音,吃花糕寓意“步步升高”,象征着吉祥和进步。饮菊花酒寒露与重阳节接近,此时菊花盛开,为除秋燥,某些地区有饮菊花酒的民俗。这一习俗不仅有助于抵御秋燥,还富含文化内涵。秋钓边寒露时节,气温迅速下降,鱼儿游向水温较高的浅水区,因此有“秋钓边”的说法。这是老北京人的一项传统活动。斗蛐蛐儿在白露、秋分和寒露期间,老北京人会斗蛐蛐儿,这是他们的一项重要娱乐活动。养生建议根据中医“春夏养阳,秋冬养阴”的理论,在寒露期间应注意养阴防燥、润肺益胃。可以通过饮食调理来达到这一目的,如多吃黑芝麻、蜂蜜等具有滋补作用的食物。寒露不仅是气候变化的一个重要标志,也是丰富多彩的民俗活动的集中体现。通过这些传统习俗,人们不仅能更好地适应季节变化,还能传承和弘扬中华优秀传统文化。

二十四节气寒露吃什么

1.藕:藕被称为“荷莲一身是宝,秋藕最补人”。在寒露后空气干燥,容易引起烦躁不安的情况下,多吃一些清心润燥的藕可以有效去秋燥。藕富含铁、钙等微量元素、植物蛋白质、维生素以及淀粉,具有开胃清热、润燥止渴、清心安神、益血益气的功效。2.土豆:从营养学角度分析,土豆低脂肪、低热量、营养丰富,富含多种抗氧化剂和微量元素,是含膳食纤维最多的食物之一。土豆不仅有助于增强免疫力,还能提供必要的能量和营养。3.鹅肉:俗话说“寒露吃鹅肉,一年四季不咳嗽”,在我国北方,鹅肉是寒露节气必吃的传统美食。鹅肉性平味甘,入脾肺经,可起到益气补血、暖胃生津的作用,特别适合身体虚弱、气血不足的人群。4.芝麻、糯米、粳米:这些食物柔润可口,能有效缓解秋燥带来的不适。同时,增加鸡、鸭、牛肉、猪肝、鱼、虾、大枣、山药等食材以增加体质。5.红枣花生山药粥:此粥由红枣、花生和山药组成,具有很好的滋补作用。红枣能补中益气、养血安神;花生富含蛋白质和脂肪酸;山药则有健脾养胃、益肾固精的效果。6.黄豆:中医认为黄豆具有健脾宽中、润燥消水、清热解毒、益气的作用。秋季干燥时,常喝豆浆等浆类食品能补充人体津液。7.山药栗子粥:此粥由山药、栗子和大枣组成,具有健脾养胃、补肾益气的功效。山药能补脾养胃,栗子能补肾强筋,大枣则能补中益气。8.花糕:由于天气渐冷,人们会吃一些花糕来庆祝这个节气。花糕中含有核桃仁、小枣、青果、苹果脯、桃脯等,不仅美味而且营养丰富。9.山楂:山楂含有丰富的钙质成分,在寒露时节正是收获的最佳时期。它不仅能促进消化,还能预防心血管疾病。10.坚果类:如核桃、杏仁、花生等坚果食品富含脂肪和蛋白质,具有一定的保暖功效,也有助于提高体力和养分摄入。在寒露节气,我们应注重饮食的平衡与滋补,选择那些能够润燥、补益身体的食物,以迎接即将到来的冬季。通过合理的饮食安排,不仅能增强体质,还能让身体在寒冷的季节里保持健康与活力。

除夕夜的风俗有哪些

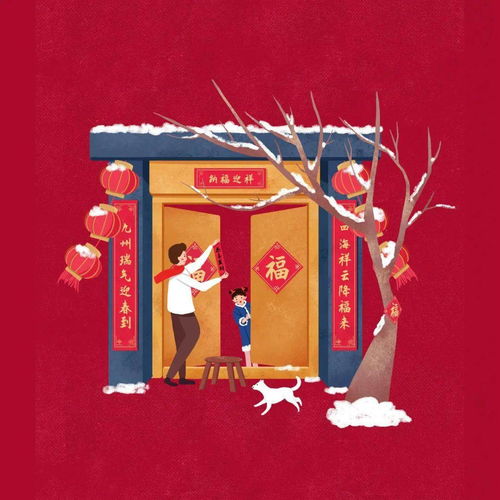

除夕夜,作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。每年的农历新年前夜,人们都会欢聚一堂,共度佳节。在这一天,家家户户都会进行一系列的传统活动,以祈求新年的平安、顺利和幸福。本文将深入探讨除夕夜的起源、传统习俗以及文化内涵,帮助您更好地了解这个充满浓厚氛围的中国传统节日。一、年夜饭年夜饭也叫团圆饭,是除夕夜最为重要的传统活动之一。根据宗懔荆楚岁时记的记载,至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。北方人常常在饭桌中间设置火锅,因此也称围炉。北方人年夜饭的菜色中常包括水饺、鱼、年糕、长年菜等。其中,水饺状似金元宝,有富贵之意;鱼这道菜不能吃完,有“年年有余”的吉祥意思;年糕则有“年年高升”之意;吃长年菜则有长寿的意涵。二、祭祖祭祀祖先是除夕的第一件大事,在我国很多地方,这是一项非常重要的传统活动。通过祭祖表达对先人的敬意和怀念,同时祈求新的一年家庭平安、幸福美满。三、守岁守岁,又称熬年或照岁,是中国汉族民间在除夕有的一种习俗。早在西晋风土记中就有明确记载:“终夜不眠,以待天明曰守岁。”传说守岁是为了防止一种独角兽的侵害,而这种独角兽最怕火光、红色和声响,所以人们就在除夕夜穿红衣、点红灯、贴红纸、放烟花爆竹。四、挂灯笼和燃放爆竹挂灯笼象征着光明和喜庆,燃放爆竹则是用来驱赶年兽,祈求新年的平安吉祥。一些地方还会在除夕夜放孔明灯,寓意着放飞希望和梦想。五、压岁钱和压岁果长辈会给晚辈送压岁钱,有的地区还有送“压岁果”的习俗。例如,把橘子、荔枝等瓜果放在小孩枕边,取“吉利”寓意来祝孩子来年大吉大利。六、其他传统活动除了上述主要活动外,还有一些其他的传统活动:1.打扫庭院:在除夕日,户户都会进行大扫除,象征着扫除旧年的霉运,迎接新年的到来。2.贴春联:每到除夕,家家户户都会在门上贴春联,表达对新年的美好祝愿。3.观看春晚:许多家庭会在除夕夜一起观看中央电视台的春节联欢晚会,共度一个愉快的夜晚。结语除夕夜的风俗习惯不仅体现了中华民族深厚的文化底蕴,也寄托了人们对过去一年的感恩和对新年的美好期许。无论是吃团圆饭、祭祖、守岁,还是挂灯笼、燃放爆竹、送压岁钱,这些传统活动都为人们带来了无尽的欢乐和祥和。通过这些习俗,我们不仅能感受到浓厚的节日氛围,还能更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。

二十四节气诗句和风俗

二十四节气与风俗中国的二十四节气是古代农耕文明的产物,它不仅反映了自然节律的变化,还深深影响了中国人的生活和文化。每个节气都有其独特的诗词和风俗活动,这些传统至今仍在不同地区以不同的形式延续。立春:打春迎新立春,标志着春天的开始,也称为“打春”或“咬春”。在这一天,人们会进行各种庆祝活动,如放鞭炮、吃春卷等,以迎接新的一年。古诗中也有许多描写立春的诗句,例如卢仝的人日立春:“律回岁晚才难至,梅雪争春未肯降。”雨水:润物细无声雨水节气象征着春雨的降临,预示着大地将逐渐复苏。苏轼的南乡子·霜降水痕收:“霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。”生动地描绘了这一景象。雨水期间,人们常会举行祈雨仪式,希望雨水充足,庄稼丰收。惊蛰:万物苏醒惊蛰意味着春雷初鸣,惊醒了冬眠中的生物。唐代诗人元稹曾写道:“九九加一九,耕牛遍地走。”这句诗形象地描述了惊蛰时节农事活动的繁忙。此时,农民开始下田耕作,准备播种。春分:平分秋色春分是春季的中点,这一天昼夜等长。古人认为这是一个重要的转折点,因此有踏青、放风筝等习俗。王之涣的春夜洛城闻笛中有句:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。”表达了对美好生活的向往。清明:祭祖扫墓清明节是一个重要的传统节日,主要习俗是扫墓和踏青。杜牧的清明中有名句:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这句诗描绘了清明节特有的氛围。清明节还有植树、放风筝等活动,体现了人们对自然的热爱和尊重。谷雨:雨生百谷谷雨是春季最后一个节气,标志着降雨量增多,有利于农作物的生长。白居易的谷雨中有句:“谷雨前驱百草芳。”生动地描绘了这一景象。在这个节气里,人们会进行一些农事活动,如插秧、播种等。小满:小满不满小满表示麦类等夏熟作物籽粒开始饱满但尚未成熟。宋代诗人范成大有诗云:“小满已平分,麦穗齐生绿。”这句诗形象地描述了小满时节的农作物生长情况。在小满期间,农民们忙于田间管理,确保作物顺利成熟。夏至:白昼最长夏至是一年中白昼最长的一天,也是夏季的中点。在这个节气里,人们会进行一些消暑活动,如吃凉粉、喝绿豆汤等。宋代诗人陆游有诗云:“夏至未至热已蒸,池塘荷叶映红莲。”这句诗描绘了夏至时节的炎热和美丽景色。小暑:小暑大暑小暑表示天气开始变得炎热,但还没有到最热的时候。元稹的咏廿四气诗·小暑六月节中有句:“小暑才交七月中,今年何事苦生风?”这句诗表达了对炎热天气的感受。在小暑期间,人们会采取各种防暑措施,如喝冷饮、穿轻薄衣物等。大暑:酷暑难当大暑是一年中最热的时期之一。元稹的咏廿四气诗·大暑六月中中有句:“大暑三秋近,林钟九夏移。”这句诗描绘了大暑时节的酷热和即将迎来的秋天。在大暑期间,人们会尽量避免外出,在家中避暑。白露:露重风凉白露标志着天气逐渐转凉,早晨会出现露水。唐时升的咏雁字二十四首·蒹葭白露早纷纷中有句:“蒹葭白露早纷纷,上下参差意象分。”这句诗描绘了白露时节的景象。在这个节气里,人们会注意保暖,同时也会进行一些户外活动,如赏月、观星等。秋分:秋高气爽秋分是秋季的中点,这一天昼夜等长。雍正帝曾写过许多关于秋分的诗句,如“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”这句诗描绘了秋分时节的宁静和美丽。在秋分期间,人们会进行一些庆祝活动,如秋游、赏菊等