唐代清明节风俗,唐代的清明节

唐代清明节风俗目录

唐代清明节风俗

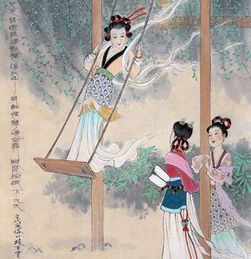

一、起源与发展清明节起源于寒食节,最初是为了纪念忠臣介子推而设立的节日。到了唐代,寒食节与清明节逐渐合并,成为了一个重要的祭祀和休闲节日。唐德宗时期,朝廷通过了一项类似于现代“全国年节及纪念日放假办法”的决定,将寒食节和清明节合并为一个七天的小长假。二、主要习俗1.扫墓扫墓是清明节最重要的活动之一。唐代以来,人们在清明节扫墓的习俗已经非常普遍,并且这一活动不仅限于士人,平民百姓也广泛参与。扫墓不仅是对祖先的敬仰,也是表达对先人的怀念之情的一种方式。2.踏青踏青是清明节期间的一项重要户外活动。唐代的春天气候宜人,万物复苏,人们纷纷走出家门,到郊外赏花、游玩。这种习俗不仅有助于放松心情,还能增强身体素质。3.斗鸡斗鸡在唐代非常流行,不仅是民间的娱乐活动,连皇室成员也热衷于此。唐玄宗就是一个著名的斗鸡爱好者。斗鸡不仅是一种娱乐方式,更是一种展示勇气和智慧的竞技活动。4.植树清明节前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,因此植树也是清明节的一项重要习俗。这不仅美化了环境,还体现了人们对自然的热爱和保护意识。5.荡秋千荡秋千是清明节期间常见的娱乐活动之一。唐代的秋千制作精良,玩法多样,既能够锻炼身体,又能增加乐趣。6.放风筝放风筝也是清明节的重要活动之一。人们在空旷的地方放飞风筝,寓意着驱邪避灾、祈求平安。7.打马球和蹴鞠打马球和蹴鞠是唐代清明节期间的体育活动。这些活动不仅丰富了人们的娱乐生活,还增强了身体素质。三、文化意义唐代的清明节不仅是一个简单的节日,它还承载着深厚的文化意义。它体现了中华民族的孝道文化,通过扫墓、祭祖等活动表达对先人的敬仰和怀念。清明节的踏青、放风筝等活动也反映了人们对自然的热爱和对生活的积极态度。唐代的清明节是一个集祭祀、娱乐、体育于一体的综合性节日,它不仅丰富了人们的文化生活,也促进了社会的和谐发展。通过这些丰富多彩的习俗,我们可以更好地理解和传承这一重要的传统节日。

唐代的清明节

唐代清明节的丰富多彩与文化传承清明节,作为中国传统的二十四节气之一,自古以来便具有重要的历史和文化意义。在唐代,清明节不仅是一个祭祖扫墓的日子,更是一个充满活力和娱乐活动的节日。一、寒食节与清明节的融合唐代的清明节源于寒食节,两者在时间上相邻,因此很多习俗也有所重叠。唐玄宗于开元二十年(732年)诏令:“士庶之家,宜许上墓,编入五礼,永为常式。”这使得扫墓成为清明节的主要活动之一。由于寒食节期间要禁火冷食,为了防止因冷食伤身,人们在清明节外出进行体育活动,如荡秋千、拔河、蹴鞠等。二、丰富的娱乐活动唐代的清明节充满了各种丰富多彩的娱乐活动。除了扫墓之外,人们还会参与诸如斗鸡、打马球、放风筝等多种户外活动。其中,荡秋千尤为盛行,并有“半仙之戏”之称。这些活动不仅丰富了人们的节日生活,也增强了身体素质。三、文化与艺术的结合唐代的文化氛围开放包容,艺术成就尤为突出。清明节期间,许多文人墨客也会借此机会创作诗歌,表达对先人的怀念和对春天的喜爱。唐代诗歌在这一时期达到了顶峰,成为文化传承的重要载体。四、社会生活的反映清明节不仅是个人和家庭的节日,也是整个社会共同参与的盛事。田野道路,士女遍满,皂隶佣丐皆得上父母丘墓。这种习俗体现了唐代社会的和谐与包容,同时也反映了人们对生命和死亡的深刻认识和态度。结语唐代的清明节是一个兼具悼亡哀伤与春日狂欢的节日。它不仅承载着深厚的文化传统和历史记忆,还展示了唐代社会的开放性和多元文化的融合。通过这些丰富多彩的活动和习俗,我们可以更好地理解唐代文化的独特魅力和历史价值。

唐代的清明节怎么过

唐代的清明节:传统习俗与文化内涵在唐代,清明节是一个充满丰富文化内涵和多样习俗的重要节日。这个节日不仅融合了寒食节的禁火、扫墓等传统,还增添了踏青、荡秋千、蹴鞠等多种娱乐活动,成为了一个兼具纪念与休闲的综合性节日。一、祭祖扫墓清明节的核心是祭祖扫墓。唐代的清明节前二日是寒食节,两者逐渐合二为一。家家户户都会携带酒食果品、香烛纸钱等物品到城外亲人墓前进行祭奠。人们将食物供奉在墓前,并焚化纸钱,为墓上添新土,然后对先人墓行叩拜之礼。唐宪宗曾下诏京师官员可于寒食拜墓,家在京畿之外的还额外给路途假。二、赐新火与插柳春天来临之际,唐朝宫廷有在清明节赐新火的礼仪。皇帝让尚食局内园小儿在宫殿前钻木取火,先钻得火者给赏赐,皇帝还将柳枝点着作为火种赐给亲近大臣。民间也有折柳、戴柳的习俗,这些习俗源于多种传说和纪念意义。三、踏青与户外活动清明节期间,人们喜欢到郊外踏青,观赏春色,进行各种户外活动。如放风筝、荡秋千、拔河等。特别是“清明蹴鞠”十分流行,这项活动不仅是为了娱乐,也是为了训练军队。唐代还有打马球等体育活动,这些活动不仅增强了人们的体质,也增进了社会交往。四、植树造林清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,中国就有清明植树的习惯,过去还把清明节叫作“植树节”。五、文化与情感清明节不仅是对逝去生命的缅怀,更是对生命的一种关怀和尊重。它体现了中华民族认祖归宗的纽带,以及对自然的敬畏和珍惜。通过扫墓祭祖、踏青游玩等活动,人们表达了对先人的敬仰和对生活的热爱。在唐代,清明节是一个集纪念、娱乐、健身于一体的综合性节日。它不仅承载着深厚的文化传统和历史记忆,更展现了唐代人民对生命、自然和社会的深刻理解和热爱。

唐代清明节放几天假

唐代清明节放几天假在中国古代,清明节是一个重要的传统节日,它不仅标志着春季的开始,也是人们祭祖扫墓的重要时刻。而在唐代,清明节的假期安排尤为引人注目。根据历史资料,唐代的清明节和寒食节连在一起,最初放假时间为4天。这一规定在唐玄宗开元十七年(公元729年)被正式确立,并延续了下来。在唐肃宗李亨时期,为了进一步增加公众的休息时间,将清明节的假期延长到了7天。这使得清明节成为了真正意义上的“黄金周”,成为当时人们最为期待的长假之一。具体来说,唐代的休假制度非常丰富,几乎每个月都有假期,加上每年36天的旬休,公务员每年平均可以享受近百天的假期。其中,清明节的假期为连续的4天,而到了唐肃宗时期,清明节的假期则被延长至7天。这种长时间的假期安排,不仅体现了唐代对节日的重视,也反映了当时社会经济和文化的发展水平。唐代的休假制度还包括每十天休一次的旬休,固定在每月的初十、二十和最后一天休假。这种休假方式使得唐代官员能够更好地平衡工作与生活,同时也促进了社会的稳定和发展。唐代的清明节假期安排在历史上具有重要意义。它不仅为人们提供了宝贵的休息时间,也促进了家庭团聚和社会和谐。通过这些假期安排,我们可以更好地理解唐代的社会文化和经济发展。