西河乞巧节的风俗,西河乞巧文化

西河乞巧节的风俗目录

西河乞巧节的风俗

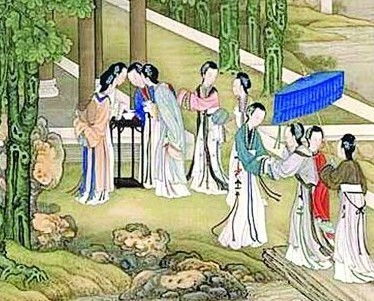

西河乞巧节的风俗西河乞巧节是中国传统节日七夕节的重要组成部分,具有独特的地域文化和丰富的民俗活动。在这一天,西河地区的居民会通过一系列传统习俗来表达对智慧、技艺和爱情的追求与祈求。穿针引线验巧穿针引线是乞巧节最经典的活动之一。女孩们用五色细线穿七孔针,这不仅是一种技艺的展示,也是对心灵手巧的祈愿。这一习俗源于汉代,至今已有悠久的历史,并且在全国各地广泛流传。喜蛛应巧在七夕节当晚,人们会在庭院内摆放瓜果等物品,观察是否有蜘蛛在这些物品上结网。如果出现这样的现象,则被认为是乞巧成功了。这种习俗体现了人们对自然现象的敬畏和信仰。赛巧活动在一些地方,乞巧节还带有竞赛性质,类似于古代的斗巧风俗。例如,有些地方会组织比巧、赛巧等活动,展示女性的才华和勤劳。这些活动包括制作巧悖悖、烙巧果子、蒸巧馍馍等,既是一种技能的比拼,也是一种文化的传承。拜魁星文人才子在七夕节还会进行曝书曝衣、祭拜魁星的仪式。魁星是主管文运的星宿,通过这种方式,他们希望能够在未来的生活中获得更多的智慧和成功。其他活动除了上述主要活动外,西河乞巧节还有许多其他有趣的习俗。比如,在一些村庄里,未婚女子会在初六子时身着盛装,在贡台前跪拜行礼,持香许愿。还有用面塑、剪纸、彩绣等形式做成的装饰品,这些都展示了当地丰富的手工艺文化。文化意义西河乞巧节不仅是对传统手工艺技能的展示,更是对女性智慧和勤劳的赞美。它让人们更好地欣赏和尊重女性,同时也为传统文化的传承搭建了一个重要的平台。近年来,随着乡村旅游的发展,西河县的乞巧民俗村吸引了大量游客前来观光体验,促进了当地经济和文化的繁荣。西河乞巧节以其独特的风俗和深厚的文化底蕴,成为了一个充满魅力的传统节日。无论是穿针引线、喜蛛应巧,还是赛巧活动和拜魁星,每一项活动都承载着人们对美好生活的向往和追求。

西河乞巧文化

西河乞巧文化:历史与现代的融合西河乞巧文化,作为中国传统节日七夕节的重要组成部分,具有深厚的历史文化底蕴和独特的民俗特色。这一文化不仅在古代得到了广泛传播,而且在现代社会中仍然保持着其独特的魅力和影响力。历史渊源西河乞巧文化的起源可以追溯到汉代,当时人们在农历七月初七这一天,通过穿针引线、制作小物等方式向天上的织女(即七姐)祈求心灵手巧。这种习俗逐渐演变成一种集信仰崇拜、诗词歌赋、音乐舞蹈、工艺美术等为一体的综合性节日民俗文化活动,被誉为“中国古代乞巧风俗的活化石”。在春秋战国时期,西河地区已经存在,并且在魏国夺取河西后置西河郡,进一步奠定了该地区的政治和文化地位。西河学派也在此期间形成,传播儒家经典和学术思想,对当地的文化发展产生了深远影响。民俗活动与文化传承西河乞巧节的主要活动包括织七巧、观星和祈福等,这些活动不仅展示了女性的才华和勤劳,还体现了人们对智慧、技艺和爱情的追求。西河地区还有种巧芽的独特方式,这是当地特有的园艺乞巧方式。近年来,西河县通过建设乞巧民俗村,吸引了大量游客前来观光体验,促进了乡村旅游的快速发展。这些民俗村不仅保留了传统的建筑风格,还融合了乞巧文化元素,形成了独具特色的村庄风貌。文化意义与社会影响西河乞巧文化不仅是一种传统的节日习俗,更是一种重要的文化符号。它有助于提高女性的生活质量和社会地位,促进性别平等,维护妇女权益。同时,乞巧文化的流变与发展也反映了女性群体中的沟通与交流,帮助外来新娘快速融入当地环境,促进了地域性工艺风格的产生。乞巧文化的物质载体之一是服饰,这不仅体现了人与家庭和社会的千丝万缕联系,还展示了不同技术与风格在特定区域内的传播和相互缠绕。结语西河乞巧文化作为中国传统文化的重要组成部分,不仅承载着丰富的历史和文化内涵,还在现代社会中展现出独特的魅力和活力。通过对这一文化的深入研究和传承,我们能够更好地理解和尊重女性的智慧和勤劳,同时也能为保护和弘扬中国传统文化做出贡献。

西和乞巧节的风俗

西和乞巧节:中国乞巧风俗的“活化石”在中国众多传统节日中,甘肃省陇南市西和县的乞巧节无疑是一颗璀璨的明珠。作为中国乞巧风俗的“活化石”,这一古老节日不仅承载了丰富的文化内涵,还展示了独特的地域特色。一、历史渊源与文化背景西和乞巧节起源于先秦时期,形成于汉代,并在唐宋时期达到鼎盛。它是一种集信仰、音乐、歌舞等为一体的传统民俗文化活动,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。每年农历六月三十日至七月初七,西和县未出嫁的姑娘们都会举行隆重的祭祀歌舞活动,祈求“巧娘娘”赐予自己聪慧、灵巧,以及美满幸福的生活。二、丰富的活动内容西和乞巧节的活动内容丰富多彩,形式多样,从坐巧、迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、卜巧到送巧,每一个环节都充满了浓厚的仪式感和神秘色彩。其中,坐巧是将姑娘们的手袢连成一根长头绳,象征着团结与和谐;迎巧则是通过各种表演来迎接“巧娘娘”的到来;祭巧和拜巧则通过献花、焚香等方式表达对织女星的敬仰和祈福。三、独特的地域特点西和乞巧节不仅在国内享有盛誉,更因其保存完整、历史悠久而被列为国家非物质文化遗产。这一节日主要流传于甘肃省东南部的西和县及礼县的永兴、盐官等地,覆盖了西汉水流域的近20个乡镇、300多个村庄。这些地方的姑娘们以虔诚的心情参与活动,用歌声和舞姿表达对美好生活的向往。四、文化传承与现代影响尽管在建国后的一段时间内,这一风俗曾一度中断,但自二十世纪八十年代以来,西和县成功恢复并举办了多届乞巧文化旅游节。这些活动不仅吸引了大量游客,也让更多人了解并参与到这一传统节日中来。西和县还被命名为“中国乞巧文化之乡”,进一步推动了乞巧文化的传播与保护。五、结语西和乞巧节作为中国古代乞巧风俗的“活化石”,不仅展示了中国劳动人民对美满生活的向往和朴素的审美情趣,也为后人提供了一个了解和体验传统文化的重要窗口。通过不断的努力和传承,这一古老节日将继续在中国乃至世界范围内发挥其独特的魅力和影响力。

西和乞巧节的传承现状

西和乞巧节,作为中国乞巧风俗的发源地之一,已有两千多年的历史。这一传统节日不仅在甘肃陇南市西和县得到了完整保存,而且也成为了非物质文化遗产。本文将从历史渊源、传承现状以及面临的挑战等方面详细探讨西和乞巧节的当代传承情况。历史渊源西和乞巧节源于汉文化中的织女、牵牛和河汉三种天象,最早见于东汉崔寔的四民月令,并在东晋葛洪的西京杂记中有所记载。该节日在唐宋时期逐渐兴盛,并在明清两代达到鼎盛。西和县作为乞巧文化的发源地,其乞巧民俗活动内容丰富,形式多样,每年从农历六月三十日开始,至七月初七深夜结束。传承现状非物质文化遗产保护2008年,西和乞巧节被列入国家首批非物质文化遗产名录。为了更好地保护和传承这一传统节日,西和县采取了一系列措施。例如,西和县被命名为“中国乞巧文化之乡”,并积极开展乞巧文化遗产普查,组成田野考察组,运用现代技术对相关文物资料、礼仪程式、传统唱词等进行系统整理。活态传承与推广近年来,西和县通过举办各种节会活动、学术研究和扩大宣传等手段,使乞巧文化得到了不断传承和发展。例如,西和县每年都会举办规模宏大的乞巧文化艺术节,展示独特的民族民间文化。西和县还创建了乞巧文化研究会和乞巧民俗文化传习所,培养了一批优秀的民间文化传承人。社会参与与经济效益西和乞巧节不仅是一个重要的文化活动,还具有显著的社会和经济效益。每年参与的群众超过50万人,涉及近20个乡镇、300多个村。乞巧文化也促进了当地妇女投身到“指尖经济”中,进一步推动了地方经济发展。面临的挑战尽管西和乞巧节的传承取得了一定的成效,但也面临一些挑战。随着社会时代的变迁和文化空间的变化,传统乞巧节的一些本真性要素被有意无意地忽略,存在碎片化的风险。虽然政府和社会各界投入了大量资源进行保护和传承,但整体开发程度仍然较低,涉及范围小,社会收益少。结语总体而言,西和乞巧节作为中国乞巧风俗的活化石,在非遗政策的支持下得到了有效的保护和传承。要实现可持续发展,还需要进一步加强对其本真性的保护,扩大社会参与度,并通过科学合理的规划和管理,提升其社会和经济效益。只有这样,才能让这一古老而美丽的传统节日生生不息地传承下去。