年朝风俗,年例风俗文化

年朝风俗目录

年朝风俗

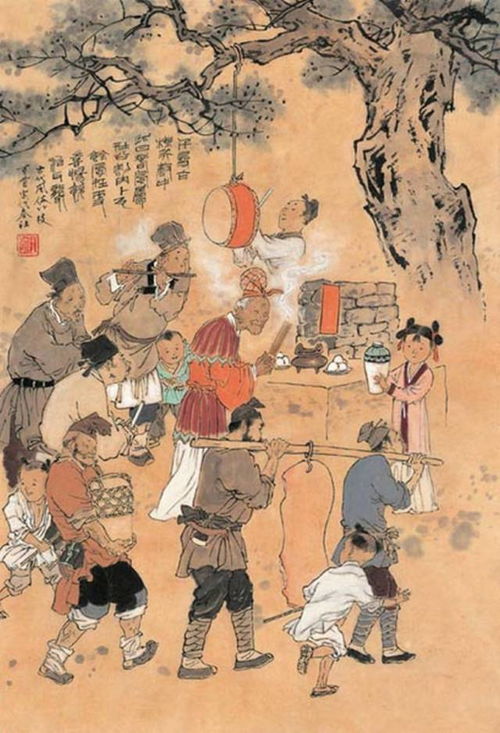

春节的起源与习俗春节,又称农历新年,是中国最重要的传统节日之一。它不仅集中体现了中华民族的思想信仰、理想愿望和文化心理,而且还是祈福、饮食和娱乐活动的狂欢式展示。春节期间,人们有吃饺子、贴对联、放鞭炮、走亲访友等丰富的习俗。这些习俗在不同的历史时期都有所发展和变化,但其核心精神始终未变。 小年朝的特殊意义正月初三被称为“小年朝”,这一日子有着独特的风俗和传说。根据清代文学家顾禄在清嘉录·小年朝中的记载,“小年朝”这一天不扫地、不乞火、不汲水,与大年初一的岁朝相同。民间还传说初三晚上是老鼠娶亲的日子,因此一般人家都会早早熄灯睡觉,以免打扰到老鼠的婚礼。 元宵节的传统活动元宵节,又称为灯节或上元节,是农历正月十五日。这个节日的主要活动包括赏花灯、猜灯谜、吃元宵(汤圆)等。元宵节的起源可以追溯到汉代,当时人们为了庆祝新年的到来而举行各种灯会和娱乐活动。如今,元宵节仍然是中国各地广泛庆祝的传统节日之一。 端午节的文化内涵端午节,又称端阳节、龙舟节等,是每年农历五月初五。这个节日集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体。端午节的起源可以追溯到古代的祭祀活动,后来逐渐演变成一个全民参与的民俗大节。其中最著名的活动是赛龙舟和吃粽子,这些习俗不仅丰富了人们的节日生活,也传承了中华民族的传统文化。 中秋节的团圆象征中秋节,又称月圆节或团圆节,是每年农历八月十五日。这个节日的主要活动是赏月和吃月饼。中秋节的起源可以追溯到古代的祭月仪式,后来逐渐演变成一个家庭团聚的节日。在这个特殊的夜晚,无论人们身处何地,都会通过赏月和品尝月饼来表达对家人的思念和祝福。 重阳节的敬老传统重阳节,又称老人节或登高节,是每年农历九月九日。这个节日的主要活动是登高望远和敬老爱老。重阳节的起源可以追溯到古代的祭祀活动,后来逐渐演变成一个全民参与的民俗大节。在这个特殊的节日里,人们会通过登高望远来表达对自然的敬畏之情,并通过敬老爱老来体现中华民族的传统美德。 冬至节的养生文化冬至节,又称冬至大如年,是每年农历十一月二十二或二十三日。这个节日的主要活动是吃饺子和汤圆。冬至节的起源可以追溯到古代的祭祀活动,后来逐渐演变成一个全民参与的民俗大节。在这个特殊的节日里,人们会通过吃饺子和汤圆来抵御寒冷,同时也会进行一些养生活动,以增强体质和预防疾病。 除夕夜的守岁习俗除夕夜,即农历年的最后一天晚上,是中国民间最重要的传统节日之一。这个夜晚的主要活动是守岁。守岁的习俗起源于魏晋南北朝时期,当时人们为了迎接新年的到来而进行彻夜不眠的庆祝活动。如今,守岁已经成为中国人过年期间不可或缺的一部分,象征着对过去一年的告别和对未来一年的期待。通过以上各个传统节日及其习俗的介绍,我们可以看到中国传统文化的多样性和丰富性。每一个节日都有其独特的文化内涵和历史背景,反映了中华民族的历史传统和文化精神。

年例风俗文化

年例风俗文化 年例的起源与历史年例,作为粤西地区特有的传统文化,其历史可以追溯到古代。据史料记载,年例最初起源于娱神祭祀,随着时间的推移,逐渐发展成为集交际、文娱活动于一体的综合性文化节日。在春节之后,各个村庄和社区会按照不同的日期举行年例,以社庙、土地庙为中心,形成了一种独特的群体性祭祀活动。 年例的主要活动年例的活动内容丰富多彩,包括游神、游灯、点灯、打醮、舞狮、舞龙、八音、武术表演等。其中,游神是年例中最重要的民俗形式之一,通常由村民抬着供桌和香炉,在街道上巡游,恭迎神明的到来。还有各种传统的习俗仪式,如请神进村、宴请亲朋好友等。 年例的文化意义年例不仅是一种娱乐活动,更承载着当地人民的情感和信仰。它象征着对美好生活的向往和祝福,同时也表达了对祖先的敬仰和对自然的崇拜。通过年例,村民们能够表达对风调雨顺、国泰民安的祈愿,并增强社区的凝聚力和归属感。 年例的社会影响年例作为一种重要的非物质文化遗产,不仅在地方层面得到了广泛传承和保护,还吸引了大量的游客前来体验这一独特的文化盛宴。近年来,许多地方政府也通过举办年例活动来推动当地的文化旅游发展,进一步弘扬和传播这一传统习俗。 年例的未来展望尽管年例已经有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,但在现代社会中仍面临着诸多挑战。为了更好地保护和传承这一传统文化,我们需要采取多种措施,如加强宣传、开展相关教育活动以及利用现代科技手段进行记录和展示。只有这样,才能让更多的年轻人了解并参与到年例活动中来,确保这一传统文化得以延续和发展。

年风年俗

一、小年祭灶腊月二十三,小年到,大家开始准备迎接除夕夜。小年是辞旧迎新的重要时刻,人们通过祭灶神来表达对新一年的期盼和祝福。在这一天,家家户户都会进行大扫除,把一年来的尘埃和不顺都扫出门外,迎接一个干净整洁的新年。 二、贴春联春节期间,贴春联是必不可少的习俗之一。春联通常由红色纸张制成,上面写着吉祥如意、福寿安康等美好愿望。据说这一习俗始于一千多年前的后蜀时期,至今已有悠久的历史。贴春联不仅是为了装饰家园,更是为了祈求新的一年中家庭平安、幸福美满。 三、年夜饭除夕晚上,全家人团聚一堂,共同享用丰盛的年夜饭。这顿饭象征着团圆和丰收,每一道菜都有其独特的寓意。例如,鱼代表着年年有余,饺子则象征着财富和好运。年夜饭不仅是美食的享受,更是家人之间情感交流的重要时刻。 四、守岁守岁,又称熬年夜,是指从除夕夜开始到新年的第一天,家人一起熬夜迎接新年的到来。这一习俗源于古代的祭祀活动,意在祈求神灵保佑来年平安健康。现在,守岁也成为了家人间增进感情、共享天伦之乐的重要方式。 五、拜年正月初一,人们穿上新衣,带着礼物拜访亲朋好友,互相祝福“恭喜发财”、“四季如意”、“新年快乐”等吉祥话语。拜年不仅是一种礼节,更是一种情感的传递和文化的传承。在这个过程中,大家互相分享过去一年的经历和未来的期望,增强了彼此之间的感情。 六、逛庙会春节期间,各地都会举办庙会活动,吸引众多市民和游客前来参与。庙会上有各种各样的小吃、手工艺品以及传统的表演节目,如舞狮、舞龙、杂技等。这些活动不仅丰富了人们的节日生活,也展示了中国丰富多彩的传统文化。 七、发压岁钱在新年期间,长辈们会给晚辈发放压岁钱,以示对他们的祝福和期望。压岁钱通常装在红色的信封里,寓意着红红火火、大吉大利。这一习俗不仅体现了长辈对晚辈的关爱和祝福,也加深了家庭成员之间的感情。 八、元宵节正月十五是元宵节,也是春节的最后一天。人们会吃元宵或汤圆,象征着团圆和美满。还有赏花灯、猜灯谜等活动,营造出浓厚的节日氛围。元宵节过后,春节的庆祝活动也就告一段落,人们开始投入到新一年的工作和生活中去。通过这些丰富多彩的年俗活动,我们不仅能感受到浓厚的节日氛围,还能体会到中华民族深厚的文化底蕴和传统美德。无论时代如何变迁,这些年俗始终是我们心中不可或缺的一部分。

历朝过年风俗

历朝过年风俗 春节的起源与演变春节,即农历新年,是中国最重要的传统节日之一。其历史可以追溯到殷商时期,当时人们在年头岁尾进行祭神祭祖活动。汉代时,春节的许多习俗已经基本定型,如吃饺子、贴对联、放鞭炮等。到了宋代,春节的庆祝活动更加丰富,包括宰杀家禽、贴门神、挂桃符等。现代的春节虽然形式上有所变化,但团圆、喜庆和祝福的文化内核始终未变[[29]]。 宫廷中的过年风俗在中国封建社会中,皇宫中的过年风俗也别具一格。从腊月二十三开始,宫中便进行祭灶,并安设万寿灯和天灯,燃放爆竹。清代皇宫过年时,还会举办各种盛宴和娱乐活动,如茶宴联句等。这些习俗不仅反映了皇家生活的奢华,也展示了中国古代宫廷文化的独特魅力。 民间过年的习俗在民间,过年的习俗同样丰富多彩。腊月初八是腊八节,人们会煮腊八粥以驱寒迎春。随后是祭灶节,家家户户都会祭拜灶王爷,祈求来年平安顺利。除夕夜是全家人团聚的重要时刻,人们会准备丰盛的年夜饭,并守岁至午夜零时。大年初一则是拜年、发红包的高峰期,象征着新一年的祝福与希望。 节日食品与文化内涵春节期间,各种传统食品成为不可或缺的一部分。饺子象征着财富和团圆,而年糕则寓意着年年高升。还有各种地方特色小吃,如南方的汤团、北方的油炸糕等,每一种食品都承载着深厚的文化意义和美好的祝愿。 现代春节的变迁与传承随着时代的变迁,春节的庆祝方式也在不断变化。尽管有些传统的仪式活动逐渐淡出人们的视线,但新的年俗也在不断涌现。例如,网络拜年、电子红包等新兴形式逐渐成为年轻人的新选择。无论形式如何变化,春节的核心精神——家庭团聚、感恩祈福——始终未变[[29]]。通过以上几个方面的介绍,我们可以看到中国历朝历代的过年风俗不仅丰富多彩,而且在不断的发展与演变中保持了其独特的文化内核。这些传统习俗不仅是中华民族历史文化的宝贵遗产,也是我们今天继续传承和发扬的重要内容。