人去世后有什么风俗,人死后有什么风俗

人去世后有什么风俗目录

人去世后有什么风俗

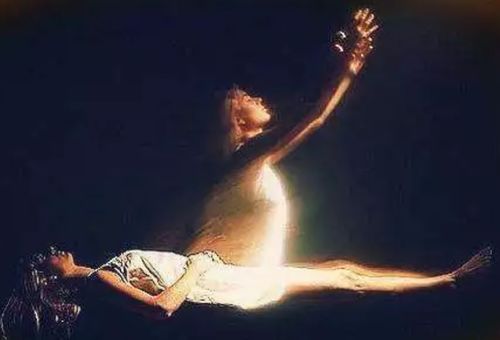

丧葬习俗的意义与内涵在中国传统文化中,丧葬习俗是反映社会文化和人们对生命、死亡和永别的认识和态度的重要仪式。这些习俗不仅是对逝者的告别,更是对生命意义的思考和家族传统的传承。 丧前准备在家人发现老人去世后,首先要进行的是“送终”,即子女等直系亲属守护在其身边,直到亲人去世。随后,需要尽快通知亲友,并做好葬礼的相关安排。这一阶段包括准备寿衣、棺材等物品,以及布置灵堂等。 报丧与奔丧报丧是丧葬流程中的重要环节之一。家人通常会手持丧棍(孝杖),戴孝帽,穿孝服,到各处(主要为邻里、亲友)报丧。亲友则携带有礼品、礼金、挽联、花圈等前来参加葬礼。这种形式不仅表达了对逝者的哀思,也体现了人与人之间的联系和情感。 葬礼仪式葬礼一般有以下程序:移尸、报丧、停灵、入殓、接三、出丧、下葬、圆坟等。其中,入殓是指将死者安放在棺材中,并在棺木底部放置一块刻有北斗七星的长木板。下葬时,家属按男东女西肃立默哀,各种随葬品放在棺木之旁。还有打丧歌、打丧鼓等传统活动,以表达对逝者的哀悼和怀念。 祭奠与后续祭奠是纪念逝者的重要仪式。一般在安葬后的第三天进行,称为“复三”或“暖墓”,由逝者的长子带领全家去坟地祭奠。祭供仪式通常包括献花篮、花束,并供放鲜果等,可对逝者讲些告慰之话,以示悼念。 结语中国的丧葬习俗不仅具有深厚的文化底蕴,还承载着人们对生命的尊重和对死亡的敬畏。通过这些仪式,人们能够更好地表达对逝者的哀思和对生命的思考。同时,这些习俗也在不断适应时代的需求,保留传统的精神。

人死后有什么风俗

人死后有什么风俗?在中国传统文化中,人死后的丧葬习俗非常丰富且具有深厚的文化内涵。这些习俗不仅表达了对逝者的哀思和尊重,也反映了人们对生命、死亡和超自然力量的理解与信仰。 送终与穿衣在人去世后,家人会进行“送终”仪式,即日夜侍奉死者,不离左右,并通知在外的亲人尽快返回。还会为死者穿上寿衣,以示尊重和纪念。 头七与做七在中国民间,头七指的是逝者去世后的第七天,通常认为这是死者魂魄回家的日子。家人会准备一顿饭供奉给死者魂魄,并避免在此期间让其看见家人,以免影响其投胎再世。做七则是每隔七天为逝者举行一次祭奠,直至“七七”四十九天结束。这种做法主要受佛教和道教的影响。 百日与周年祭在人死后100天,称为“百日”,家人会举行隆重的祭奠仪式,表达对逝者的怀念和祝福。在一周年、二周年和三周年时,也会分别举行祭奠仪式,亲友会携带纸帛和供品到坟前祭奠,并设酒席款待前来吊唁的亲友。 墓地祭拜与礼仪在墓地祭拜时,需要深深鞠躬表示尊敬和哀思,献花时要放在逝者坟前,不得随意乱扔。祭拜结束后,应整理墓地周围环境,保持清洁卫生。在某些地区,还会有绕墓转三圈的习俗,以防止死者的灵魂跟随活人回家。 道场与超度作为民间葬礼的重要组成部分,道场仪式在整个丧葬仪式中起着为往生者超度的作用。它由一系列的象征性符号组成,比如法器、经文、祭品等,旨在解罪、供奉、衣禄传承以及哀悼。 西方丧葬文化在西方国家或地区,丧葬礼仪基本上属于宗教式的墓地丧葬礼仪。首先在死亡地或尸体发现地的登记处进行登记,由医生或验尸人员签发书面证明,并在死亡者生前居住地的基层组织办理登记;然后对亲友发出通知或在报刊上公开宣布。通过这些丰富的丧葬习俗,我们可以看到不同文化背景下人们对生命、死亡和超自然力量的不同理解和表达方式。这些习俗不仅帮助人们处理失去亲人的痛苦,也在一定程度上维护了社会秩序和文化传统。

人死后有啥讲究

人死后有啥讲究 丧葬习俗的历史沿革中国的丧葬习俗源远流长,从古至今经历了多次演变。早期的丧葬形式较为简单,主要以土葬为主。随着社会的发展和文化的交流,各种宗教信仰和地方风俗逐渐融入其中,形成了丰富多彩的丧葬文化。 传统丧礼的流程在中国传统文化中,丧礼的流程非常详细且讲究。一般包括装殓、报丧、守灵、出殡、安葬等环节。例如,在装殓时,要将死者仰面朝天放入棺材,并在周围塞棉花、草纸等物。出殡时,则需要鼓乐导引,亲友跟随,形成一种庄严肃穆的氛围。 现代变化与绿色殡葬尽管传统丧葬习俗依然被广泛传承,但现代社会也在不断适应新的需求。绿色殡葬成为一种新的趋势,呼吁大家尊重生命,保护环境,减少对土地的占用。例如,火葬和树葬等方式逐渐被接受,并在一些地区得到推广。 祭奠与纪念人死后,家属会通过各种仪式来表达对逝者的怀念和哀思。常见的祭奠方式包括烧纸钱、设灵堂、举行追思会等。特别是在“做七”期间,每七天都会进行一次祭奠,直至四十九天结束。还有百日祭、周年祭等重要时间节点的纪念活动。 地域差异与民族特色中国各地区的丧葬习俗存在显著差异,这些差异不仅反映了当地的文化背景,也体现了不同民族的信仰和生活习惯。例如,四川农村的殡葬礼俗就具有独特的地域特色和民族风情。少数民族如藏族、蒙古族等则有天葬、火葬等多种形式。 儒家思想的影响儒家学说对中国的丧葬文化有着深远的影响。孔子曾言:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”这表明了儒家对于丧葬礼仪的重视,强调通过恰当的仪式来表达对死者的尊重和怀念。 现代科技与传统结合随着科技的进步,传统的丧葬方式也在逐渐发生变化。例如,数字化纪念、网络祭奠等新兴形式开始出现,为人们提供了更多便捷的祭奠方式。同时,一些高科技产品如智能墓碑、虚拟现实纪念室等也在逐步应用于丧葬领域。 文化内涵与社会意义丧葬文化不仅是对逝者的告别和纪念,更是一种文化传承和社会教育的重要载体。它体现了人们对生命价值的认识和理解,同时也传递了人与自然和谐共处的理念。中国的丧葬习俗丰富多彩,既有深厚的历史文化底蕴,又不断适应现代社会的需求。通过这些仪式和活动,人们不仅能够缅怀逝者,也能更好地理解和面对死亡这一人生课题。

人死了以后有什么风俗

人死后有什么风俗在中国传统文化中,对于一个人去世后的仪式和风俗有着丰富的内涵和多样的表现形式。这些习俗不仅反映了人们对生命、死亡和永别的认识和态度,还体现了社会的宗教信仰、道德观念和伦理规范。 报丧仪式报丧是人死后的第一种仪式,早在周代就已形成。它通过发信号的方式将有人逝世的消息告知亲友和村人,即使已经知道消息的亲友家,也要照例过去报丧。在东北一带,报丧礼仪演进得五花八门,各具特色。 成殓(入殓)仪式成殓,也称“入殓”,是将死者抬入棺木的仪式。一般在人死后第三天举行,若第三日不吉,则视第四日为第三日。届时,死者的亲朋好友都会前来与死者见上最后一面。 做七仪式人们认为,人死后七天才知道自己已经死了,所以要举行“做七”仪式。每逢七天一祭,“七七”四十九天才结束。这主要是受佛教和道教的影响。其中,“头七”是指人去世后的第七日,家人应在魂魄回来前给死者准备一顿饭,并回避或睡觉以避免影响其投胎再世为人。 周年祭奠一个人死后,其子女要服孝三年,俗称“服三”。满一周年烧纸祭奠,叫“周年”或“烧周年”,古代称为“小祥”。第二个周年叫“大祥”,也要去坟地致祭。满三周年烧纸祭奠,逝者的亲友毕至,各带供品、纸扎。 百日祭人死后100天是一个重要的时间节点,在中国传统文化中有许多与之相关的习俗和仪式。家属会举办百日祭,为逝者祈福、念经、烧纸钱等,以示对逝者的哀思和缅怀。 送魂仪式在某些地方,如壶关,人死后第3天晚上会举行送魂仪式。事先准备一匹白纸马,称为“送魂马”。出发时,长子端1只瓷碗排头,众孝子跟随遗体转3圈后出门,助丧者持送魂马导行。 招魂仪式招魂仪式是在成殓之后进行的,目的是确认死者是否真的去世。如果确认死者不得重生,则正式举行丧事,立丧主和主妇、护丧、司书、司货等。 其他相关习俗除了上述主要仪式外,还有一些地方性的特殊习俗。例如,在山东临沂一带,有使用白布和白公鸡进行引魂的习俗;而在四川的传统农村殡葬礼俗中,还有盘出和送终等仪式。这些丧葬习俗不仅是对逝者的纪念和缅怀,更是对生命的一种尊重和敬畏。它们蕴含着深厚的文化内涵和社会价值,是中华民族宝贵的文化遗产.