农历三十的风俗,农历三十俗称什么

农历三十的风俗目录

农历三十的风俗

贴春联与挂灯笼在农历大年三十的早晨或下午,家家户户都会进行贴春联和挂灯笼的活动。春联通常由红色纸张制成,上面写有吉祥的对联,象征着来年的好运和幸福。同时,门前也会挂上红彤彤的灯笼,以增加节日的喜庆气氛,并预示着新年的到来。 守岁“守岁”是除夕夜的重要习俗之一,意味着全家人要通宵达旦地在一起,迎接新年的到来。这个习俗起源于南北朝时期,梁朝时已有记载。人们会在零点前回家,围坐在电视机旁收看春节联欢晚会,或者到亲戚家串门聊天,但必须在零点前回到家中。 放爆竹与烟花为了驱赶传说中的怪兽“夕”,人们会在除夕夜燃放爆竹和烟花。这种习俗已经流传了2000多年,如今不仅用于过年,还用于结婚、升学等喜庆场合。家家户户都会在这个时候点燃爆竹和烟花,以此来庆祝新年的到来。 吃年夜饭年夜饭是除夕夜的重头戏,全家人会围坐在一起享用丰盛的晚餐。这顿饭通常包括饺子、鱼、鸡等寓意吉祥的食物。其中,饺子象征着财富和团圆。送压岁钱也是年夜饭期间的传统活动,长辈会给晚辈压岁钱,以祈求新的一年平安健康。 祭祖与送财神在农历大年三十的晚上,许多家庭还会进行祭祖活动,以表达对先人的怀念和敬仰。人们还会邀请财神爷进门,希望新的一年财运亨通。 其他习俗除了上述主要习俗外,还有一些地方性的特色活动。例如,在一些地区,人们会在除夕夜进行扫尘,以清除旧年的霉运,迎接新年的到来。有些家庭还会在除夕夜进行守夜活动,彻夜不眠,以祈求新的一年平安顺利。农历三十的除夕夜是中国传统文化中极为重要的一个节点,它不仅承载着丰富的文化内涵,也体现了中国人对家庭团聚和美好生活的向往。

农历三十俗称什么

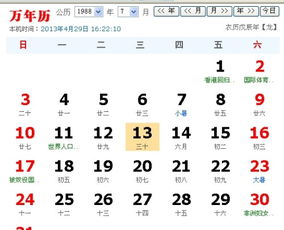

农历三十的由来与习俗农历腊月的最后一天,即农历十二月三十日,俗称“大年三十”或“除夕”。这一名称源于其在农历年的最后一天,标志着旧岁的结束和新年的开始。根据传说,古时候有一种名为“夕”的怪兽,每到岁末便出来害人,后来人们发现它最怕红色和声响,因此在除夕之夜家家户户贴红春联、燃放爆竹,以驱赶“夕”兽,确保新的一年平安无事。 除夕夜的传统活动 守岁守岁是除夕夜最重要的传统之一,也称为“熬年”。全家人围坐在一起,通宵达旦地守候新年的到来。这种习俗早在魏晋时期就有记载,象征着对过去一年的告别和对未来的期盼。守岁期间,家家户户都会亮着灯,整夜灯火通明,以此迎接新年的到来。 吃年夜饭年夜饭是除夕夜最热闹、最温馨的时刻。丰盛的年菜摆满一桌,合家团聚,围坐桌旁,共吃团圆饭。这顿饭不仅是一年中最为丰盛的一餐,更是家人之间情感交流的重要时刻。北方人常在饭桌上设置火锅,而南方则多有鸡、烧肉等菜肴。每道菜都有其独特的寓意,如鱼代表“年年有余”,年糕象征“年年高升”。 贴春联和门神在大年三十到来之前,家家户户都会贴上一副红彤彤、喜洋洋的春联,并在门上贴门神。这些装饰不仅增加了节日的喜庆气氛,也预示着来年的好兆头。 放爆竹和烟花放爆竹和烟花是除夕夜的传统活动之一。这一习俗起源于古代驱逐“夕”兽的故事,现在则更多地是为了增添节日的欢乐和热闹氛围。随着一声声爆竹响起,整个社区都沉浸在一片喜庆和祥和之中。 除夕的文化意义除夕不仅仅是一个简单的节日,它承载着深厚的文化意义。在中国传统文化中,除夕被视为辞旧迎新的重要时刻,象征着家庭的团聚和对未来的希望。无论人们身处何地,都会尽量赶回家中与家人共度这个特别的夜晚。这种习俗体现了中国人对家庭的重视和对亲情的珍视。 结语农历腊月三十,俗称“大年三十”或“除夕”,是中国传统节日中极为重要的一天。它不仅是旧岁的终结和新年的开始,更是家人团聚、共享天伦之乐的重要时刻。通过各种传统习俗,如守岁、吃年夜饭、贴春联、放爆竹等,人们表达了对过去一年的告别和对未来的美好祝愿。这些习俗不仅丰富了我们的文化生活,更增强了家庭成员之间的感情联系。

农历三十叫

农历三十,又称“卅”,是每个月最后一天的称呼。这一天在中国传统文化中具有特殊的意义,尤其在腊月三十,也就是我们常说的除夕夜,更是承载着丰富的文化内涵和深厚的情感。 历史渊源与习俗农历三十作为每个月的最后一天,有着悠久的历史和独特的文化背景。古文中提到每月的初一、十五、三十分别叫朔、望、晦。而在现代,农历三十通常被称为“卅”,这一名称不仅体现了时间的流逝,也象征着一个周期的结束和另一个新周期的开始。在传统节日如端午节等重要时刻,农历三十同样扮演着重要的角色。例如,在腊月三十这天,家家户户都会进行大扫除,准备迎接新年的到来。这种习俗不仅反映了人们对清洁和整洁的追求,更寓意着驱除旧岁的霉运,迎接新年的好运。 家庭团聚与年夜饭农历三十是家人团聚的重要时刻。无论人们身在何处,都会设法回到家中与亲人共度这个特别的夜晚。年夜饭是这一天最为重要的活动之一,它不仅是对过去一年的也是对未来一年的期望和祝福。年夜饭通常由多种美味佳肴组成,每一道菜都富含深厚的文化意义。比如鱼代表着年年有余,饺子则象征着财富和好运。通过这些丰富的食物,人们表达对生活的热爱和对未来的美好憧憬。 守岁与辞旧迎新在农历三十的夜晚,许多地方还有守岁的传统。所谓守岁,就是一家人围坐在一起,通宵达旦地聊天、看春晚、玩牌等,以此来迎接新年的到来。这种习俗不仅增强了家庭成员之间的感情,也传递了对未来的希望和期待。许多地方还会在零点时放鞭炮和烟花,以驱邪避祸,迎接新的一年。这些活动不仅营造了浓厚的节日氛围,也表达了人们对幸福生活的向往和追求。 总结与展望农历三十不仅是时间的节点,更是文化的载体。它承载着丰富的历史和文化内涵,是人们情感交流和文化传承的重要时刻。随着时代的变迁,虽然一些传统习俗可能发生了变化,但其背后所蕴含的精神内核——家庭的团聚、对未来的希望和对生活的热爱——始终未变。通过了解和传承这些传统习俗,我们不仅能更好地理解自己的文化根源,也能在现代社会中找到属于自己的幸福感和归属感。让我们一起珍惜每一个农历三十,共同迎接更加美好的明天。

农历三十是什么节日

农历三十,即腊月三十,是中国传统节日中的除夕。这一天是农历年的最后一天,也是新旧年交替的时刻,具有非常重要的意义和丰富的文化内涵。 历史渊源与名称解释“除夕”中的“除”字表示“去、易、交替”,意味着旧岁的结束和新年的开始。在古代,人们相信有一种凶恶的怪兽叫“夕”,每到岁末便出来害人,后来人们发现“夕”最怕红色和声响,因此在除夕夜家家户户贴红春联、放爆竹,以此驱赶“夕”怪。由于这个习俗,腊月三十也被称为“守岁夜”或“熬年”,象征着全家人团聚一堂,迎接新年的到来。 传统习俗 守岁守岁是除夕夜的重要活动之一,意味着一家人团聚在一起,熬夜迎接新年的到来。这一习俗起源于南北朝时期,梁朝时已经形成。全家人围坐在火炉旁,通宵达旦地聊天、看春晚、吃零食,以确保平安度过这一重要时刻。 贴春联和门神在大年三十之前,每家每户都会贴上春联和门神。春联通常由两行对仗工整的诗句组成,表达了人们对来年的美好祝愿;而门神则是为了驱邪避祸,保护家庭平安。 放爆竹放爆竹是另一个重要的传统习俗。据说这个习惯可以追溯到2000多年前,是为了驱赶“夕”怪而产生的。如今,无论是过年过节还是其他喜庆场合,人们都习惯通过放爆竹来表达喜悦之情。 吃年夜饭年夜饭是除夕夜的重头戏,也称为团圆饭。北方人常吃饺子,寓意“更岁交子”,南方则有鱼、年糕等特色菜肴,象征着年年有余、步步高升。这顿饭不仅是一次美食的享受,更是家人之间情感交流和亲情的体现。 现代变化与延续随着时代的发展,一些传统习俗也在不断演变。例如,现代家庭可能会选择外出旅游或者在酒店庆祝年夜饭,但核心的守岁、贴春联、放爆竹等活动依然保留。随着科技的进步,许多家庭还会通过视频通话的方式与远方的亲人共同度过这个特别的夜晚。农历三十作为除夕,承载着深厚的文化意义和丰富的民俗活动。它不仅是辞旧迎新的重要时刻,也是家人团聚、共度佳节的美好时光。无论时代如何变迁,这些传统习俗都将继续传承下去,成为中华民族文化的重要组成部分。