乞巧节有哪些风俗,乞巧节的风俗是什么简单的介绍

乞巧节有哪些风俗目录

乞巧节有哪些风俗

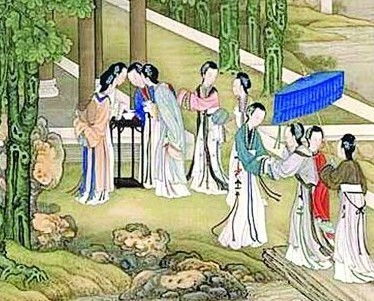

穿针乞巧穿针乞巧是乞巧节最传统的活动之一。每年农历七月初七的夜晚,女子们手执五色丝线和连续排列的九孔针(或五孔针、七孔针),趁月光对月连续穿针引线,将线快速全部穿过者称为“得巧”。这种活动展现了古代中国劳动人民的聪明才智和生活向往。 喜蛛应巧喜蛛应巧是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧。所谓喜蛛应巧,是指在七夕节当天,人们捕捉一只蜘蛛放在盒子里,第二天打开盒子,如果发现蜘蛛在瓜果上结网,则意味着乞巧成功了。这种习俗在山东济南一带尤为流行。 拜仙禾与拜神菜在乞巧节到来之前,姑娘们会预先备好用彩纸、通草、线绳等编制成各种奇巧的小玩艺,并将谷种和绿豆放入小盒里用水浸泡,使之发芽,待芽长到二寸多长时,用来拜神,称为“拜仙禾”和“拜神菜”。这些活动不仅体现了人们对自然的敬畏,也寄托了她们对美好生活的期盼。 投针验巧投针验巧也是一种常见的乞巧方式。妇女们在七夕之夜将一枚枚铜钱或银币投入事先准备好的水盆中,如果铜钱或银币能够浮在水面而不沉下去,则认为是“得巧”,即得到了织女星的保佑。这种活动不仅增加了节日的乐趣,也反映了古人对科学现象的观察和理解。 曝书曝衣文人才子在七夕节这天还会进行曝书曝衣的活动,以祭拜魁星,祈求学业和事业上的成功。这种习俗体现了古人对知识和文化的重视,同时也表达了他们对未来的美好祝愿。 搭建乞巧楼在唐代,宫中和富家都要花费巨资搭建乞巧楼,尤其是在宫中,“宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果、酒炙,设坐具,以祀牛、女二星”。这种活动不仅展示了当时社会的繁荣和富足,也体现了人们对爱情和婚姻的美好向往。 其他形式的乞巧活动除了上述几种主要的乞巧方式外,还有一些地方性的乞巧活动。例如,在陕西黄土高原地区,妇女们往往要结扎穿花衣的草人,谓之巧姑,并供瓜果、栽种豆苗、青葱等。而在广州天河珠村,则有一年一度的七夕乞巧民俗活动,成为当地一大文化盛事。乞巧节的风俗活动丰富多彩,既有传统的穿针引线、喜蛛应巧、投针验巧等,也有现代的曝书曝衣、搭建乞巧楼等。这些活动不仅传承了中华民族优秀的传统文化,也赋予了乞巧节更多的现代意义和文化内涵。

乞巧节的风俗是什么简单的介绍

乞巧节,又称七夕节或七巧节,是中国传统节日之一,源于牛郎织女的传说。每年农历七月七日,人们会庆祝这个充满浪漫色彩的节日,表达对智慧、技艺和爱情的追求。 穿针乞巧这是乞巧节中最常见的习俗之一。传说中,天上的织女心灵手巧,凡间的女子便在七夕之夜向她乞求智慧和巧艺。女孩们手执五色丝线和连续排列的九孔针(或五孔针、七孔针),趁月光对月连续穿针引线,将线快速全部穿过者称为“得巧”。 观星祈福七夕节也是观星的好时机。许多地方的人们会在夜晚仰望星空,尤其是寻找牵牛星和织女星的位置,以祈求美满姻缘和幸福生活。 挂巧灯与吃巧果在一些地区,少女们会在七夕之夜挂起巧灯,以此来祈求智慧和巧手。同时,还会准备一种用糯米粉、糖和各种果料制成的甜点——巧果,寓意着巧手和幸福。 其他传统活动除了上述主要活动外,乞巧节还有许多其他传统习俗。例如,有些地方的妇女会穿新衣,在庭院向七姐(织女)乞求智巧;有的地方则会进行染指甲、晒书晒衣等活动。还有香桥会、接露水、拜七姐、斗巧等丰富多彩的活动。 文化传承与现代演变乞巧节不仅是一个表达对美好生活的向往的节日,更是一个承载着深厚文化底蕴的传统节日。随着时间的推移,乞巧节逐渐演变成象征爱情的“中国情人节”,但其核心精神——追求智慧和技艺,依然被人们所珍视和传承[[29]]。通过了解和参与这些传统习俗,我们不仅能更好地传承中华民族的优秀传统文化,还能在现代社会中找到一种心灵的慰藉和生活的乐趣。