民间风俗由来,民间风俗的由来

民间风俗由来目录

民间风俗由来

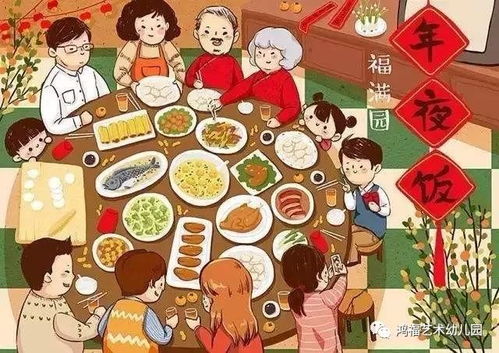

民俗的起源与形成民俗,即民间风俗,是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。 清明节的历史与习俗清明节,又称踏青节、祭祖节,是农历二十四节气之一,通常在公历的4月5日前后。清明节的历史悠久,最早可以追溯到周代,距今已有2500年历史。据传古代帝王将相有扫墓祭祖之礼,后来民间亦相仿效,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗传统。 冬至的传统与变迁冬至吃狗肉的习俗据说是从汉代开始的。相传,汉高祖刘邦在冬至这一天吃了樊哙煮的狗肉,觉得味道特别鲜美,赞不绝口。从此在民间形成了冬至吃狗肉的习俗。人们纷纷在冬至这一天,吃狗肉、羊肉以及各种滋补食品,以求来年有一个好兆头。 春节的文化内涵春节,是中国民间最隆重最富有特色的传统节日之一。一般指除夕和正月初一,是一年的第一天,又叫阴历年,俗称过年。春节历史悠久,起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴。 地方风俗的独特性各地风俗千百年流传下来的痕迹可见于服饰、饮酒、节日集会等方面。例如,甘南地区的民俗生活中有献哈达转古拉“煨桑”的仪式;而河南人做饭忌说“少”、“没”、“光”、“烂”、“完了”、“不够”等词语;东北人包饺子忌不捏褶,因为捏光边象“和尚头”,不吉利。 民俗文化的流动与发展民俗文化是流动的、发展的,它在社会的每个阶段都会产生变异,并在变异中求得生存和发展。这种文化不仅在漫长而曲折的过程中顽强地传承下来,而且经历着不断的创新和变化。 结语通过以上几个方面的介绍,我们可以看到民俗文化的丰富多彩和深厚的历史底蕴。无论是清明节的扫墓祭祖,还是冬至的狗肉宴席,亦或是春节的热闹非凡,这些习俗都反映了中华民族对传统文化的尊重和传承。同时,地方性的民俗活动也展示了不同地区独特的文化风貌和生活智慧。

民间风俗的由来

民间风俗的由来 民俗的定义与形成民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。 春节的习俗与由来春节是中国最重要的传统节日之一,标志着农历新年的开始。其历史悠久,起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。春节期间有许多独特的习俗,如贴对联、放鞭炮、吃饺子等,这些习俗不仅丰富了人们的生活,也增强了家庭和社会的凝聚力。 清明节的历史与习俗清明节又称踏青节、祭祖节,是农历二十四节气之一,通常在公历的4月5日前后。清明节的历史悠久,最早可以追溯到周代,距今已有2500年历史。古代帝王将相有扫墓祭祖之礼,后来民间亦相仿效,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗传统。 冬至吃狗肉的习俗冬至吃狗肉的习俗据说是从汉代开始的。相传,汉高祖刘邦在冬至这一天吃了樊哙煮的狗肉,觉得味道特别鲜美,赞不绝口。从此在民间形成了冬至吃狗肉的习俗。人们纷纷在冬至这一天,吃狗肉、羊肉以及各种滋补食品,以求来年有一个好兆头。 中元节的仪式与习俗中元节是农历七月十五日,民间通过一定仪式,夜晚接先人鬼魂回家,每日晨、午、昏,供3次茶饭,直到送回为止。送回时,烧钱纸封包,称烧“包衣”,或者还有法事(或佛或道)。在中元节,到了晚上,过去家家户户还要在家门口焚香。 福建民俗文化的特色福建的民风习俗是与地方地理、人文环境相互依存、共存共生的。由于长期封闭的历史因素,上古闽越民俗也得以在福建民间长期存在,最终沉淀在福建民俗中,成为不可或缺的一部分。例如,泉州的民间风俗庞杂繁多,涉及面广,它在生产生活、岁时节令、婚庆丧葬、民间信仰、文化娱乐等方面皆有自己独特的风情。通过以上几个方面的介绍,我们可以看到中国丰富的民俗文化不仅反映了历史的变迁和地域的差异,同时也体现了人们对生活的热爱和对传统文化的传承。

民间的风俗

民间风俗的多样性在中国,丰富多彩的民间风俗是传统文化的重要组成部分。这些风俗不仅反映了历史的变迁,也体现了人们的生活智慧和文化传承。 一、春节的热闹与禁忌每年农历正月初一,是中国传统的春节。这个节日不仅是家人团聚的时刻,也是各种习俗活动的高峰期。在春节期间,许多地方都有独特的庆祝方式,比如放鞭炮、贴春联、拜年等。在这些欢乐的氛围中,也有一些需要注意的禁忌。例如,小孩子如果粗心大意砸碎了饭碗,大家不会责怪他,反而会说“岁岁平安”,因为“碎”与“岁”谐音,希望新的一年里一切顺利。 二、本命年的红色文化在中国传统文化中,“本命年”是指一个人出生后的第十二个年头。根据民间传说,本命年的人需要佩戴红色物品以辟邪避灾。这种习俗源于古代人们对颜色的信仰和对神秘力量的敬畏。因此,在本命年期间,无论是成年人还是儿童,都会穿上红色的衣服或佩戴红色的饰品,以此来祈求新的一年平安健康。 三、新疆的民俗禁忌新疆地区由于其独特的地理和文化背景,形成了许多独特的民俗禁忌。其中最著名的包括凝视禁忌和礼仪禁忌。例如,在新疆的一些民族中,人们在交流时不能直视对方的眼睛,这被认为是不礼貌的行为。不同职业的人也有各自的民俗禁忌,比如教师在教学过程中不能随意打断学生讲话等。 四、节气中的开运习俗中国的二十四节气是农业社会的重要指导工具,每个节气都有其特定的习俗和禁忌。例如,在立春这一天,人们会进行一些特定的活动来迎接春天的到来,并希望通过这些活动能够带来一年的好运。同样,在其他重要的节气如清明、中秋等,也有许多与之相关的传统习俗和禁忌,这些习俗不仅丰富了人们的生活,也增强了他们对自然规律的认识和尊重。 五、少数民族的独特风俗中国的少数民族拥有丰富多彩的风俗习惯,这些风俗往往具有浓厚的地方特色和民族特色。例如,苗族的银饰文化、彝族的火把节、藏族的酥油灯等,都是各具特色的民族文化表现形式。这些风俗不仅展示了各民族的历史和文化,也成为了吸引游客的重要旅游资源。通过以上几个方面的介绍,我们可以看到中国民间风俗的多样性和丰富性。这些风俗不仅是历史的见证,更是现代生活中不可或缺的一部分。了解和传承这些风俗,不仅能够增强我们的文化自信,也能让我们更好地理解和尊重不同的文化和习俗。

民间风俗的意思

民俗文化的意义与价值民俗,即民间风俗,是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。它起源于人类社会群体生活的需要,在特定的民族、时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的日常生活服务。民俗作为一种群体性的文化,是由一个国家或地区的民众在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传、较为稳定的文化事项。 传统节日中的民俗活动中国的传统节日如春节、元宵节、清明节、端午节等,都蕴含着丰富的民俗活动。例如,春节期间有贴春联、放鞭炮、走亲访友等习俗,这些活动不仅增添了节日的喜庆氛围,也体现了人们对家庭团聚和幸福生活的向往。元宵节则以观灯和猜灯谜为主,这不仅是对古代开灯祈福古俗的延续,也是对美好生活的祝愿。 地域特色的民俗风情不同地区有着各自独特的民俗风情。例如,江苏人在春节期间有“掘元宝”和“喝元宝茶”的习俗,这些习俗不仅富有地方特色,还蕴含着对财富和健康的美好祝愿。云南的风俗则体现了当地多民族文化交融的特点,各种独特的民间活动展示了当地人民的智慧和情感。 民俗在现代社会的作用尽管时代在变迁,但民俗依然在现代社会中扮演着重要角色。它不仅是历史和文化的载体,还能反映社会的发展变化。通过了解和研究民俗,我们可以更好地理解一个民族的文化背景和价值观,从而促进文化的传承和发展[[29]]。 结语民俗是民间文化的重要组成部分,它不仅丰富了人们的生活,还增强了民族的凝聚力和认同感。无论是传统的节日习俗还是地域特色的风俗活动,都是我们宝贵的文化遗产,值得我们去珍惜和传承。