清明节扫墓时间风俗,清明节扫墓风俗的来历

清明节扫墓时间风俗目录

清明节扫墓时间风俗

清明节扫墓时间风俗 清明节扫墓的时间选择清明节扫墓的时间通常不是固定的只有一天,而是根据不同地区的习俗和传统有所差异。一般来说,扫墓的时间可以在清明节的前三天到后四天之间,有的地方甚至会提前到一周到两周,或者延长到清明节后的十天。对于新坟,即埋葬未超过三年的坟墓,第一次扫墓通常选择在清明节前的10天内进行。如果需要扫墓的日子在清明节后,可以在清明节后10天左右进行。 扫墓时携带的物品按照旧的习俗,扫墓时,人们要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,将食物供祭在亲人墓前,再将纸钱焚化,为坟墓培上新土,折几枝嫩绿的新枝插在坟上。扫墓时不宜穿着鲜艳的大红大紫,这与扫墓的庄重气氛相悖。同时,非直系亲属应避免参与他家的扫墓活动,以免招致不必要的麻烦。 扫墓的具体流程扫墓的具体流程包括铲除杂草,放上供品,于墓前上香祷祝、燃纸钱等。在扫墓过程中,首先要将坟墓的杂草枯枝清理干净,然后在墓前摆放水果食品、纸钱等供品,并点燃香烛进行祷祝。折几枝嫩绿的新枝插在坟上,以示纪念。 扫墓的注意事项在扫墓过程中,还有一些需要注意的事项。例如,扫墓的时间最好选在上午的七点至下午的三点之间。扫墓时要遵循“3要带3忌带”的原则,即要带供品、香烛、纸钱,忌带不敬之物。如果在扫墓当天有人身体欠佳或精神萎靡,最好避免参加扫墓活动。 扫墓的文化意义清明节扫墓不仅是对祖先的缅怀方式,也是弘扬孝道的一种文化传统节日。通过扫墓,人们可以表达对已逝亲人的思念之情,同时也是一种对生命的尊重和对历史的传承。这种神圣的生命交流仪式,一年年轮回、一代代传承,是中华文明生生不息的重要体现。

清明节扫墓风俗的来历

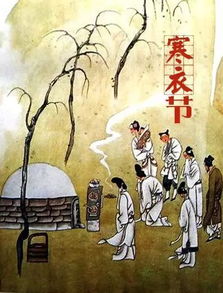

清明节扫墓风俗的来历清明节是中国传统的祭祀节日,主要活动是祭祖和扫墓。这一习俗有着悠久的历史和深厚的文化内涵。寒食节与清明节的融合清明节扫墓的习俗最早可以追溯到寒食节。寒食节起源于晋文公悼念介子推的故事,唐玄宗开元二十年(公元734年)诏令天下“寒食上墓”,由于寒食节与清明节日期接近,后来逐渐合二为一,形成了今天的清明扫墓习俗。古代帝王将相的墓祭之礼据传,清明节的起源始于古代帝王将相的“墓祭”之礼。后来,这种习俗被民间仿效,逐渐演变成一种固定的风俗。历代沿袭下来,形成了中华民族特有的祭祖扫墓传统。家族墓葬的兴起在汉末至南北朝时期,家族成员埋入同个墓地的做法开始在精英阶层中盛行。到了南北朝时期,这种家族墓葬的方式成为主流。这种习俗也为后来的扫墓祭祖提供了基础。寒食禁火与清明扫墓的结合寒食节原本是禁火的日子,人们在这一天扫墓祭祖。由于寒食节与清明节日期接近,后来寒食节的禁火习俗与清明节的扫墓活动相结合,形成了清明扫墓的传统[[29]]。现代扫墓习俗的发展随着时代的发展,清明扫墓的习俗也在不断演变。如今,我国各地的清明祭祀方式各有不同,但常见的做法包括整修坟墓、挂烧纸钱、供奉祭品等。随着环保意识的增强,很多地方已经变挂烧纸钱为鲜花祭祀。清明节扫墓的习俗不仅承载着对先人的缅怀之情,也反映了中华民族对家族和祖先的尊重与敬仰。这一传统习俗经过几千年的传承与发展,已成为中华文化的重要组成部分。

清明节扫墓风俗的具体做法

清明节扫墓风俗的具体做法 准备祭祀物品在清明节扫墓之前,首先要准备好各种祭祀物品。这些物品包括香、烛、冥币、清明青(一种用于祭祀的草)、祭祀用的衣服(烧给死人穿的那种)或者其他日用品。还需要带上打火机、鲜花等。在乡下,人们还会准备酒食果品、纸钱等物品。 整修坟墓扫墓时首先进行的是整修坟墓。具体做法是清除坟墓周围的杂草,培添新土。这不仅是为了保持坟墓的整洁美观,也是对先人的尊重和怀念。在一些地方,还会折几枝嫩绿的新枝插在坟上。 祭拜仪式整修完坟墓后,接下来进行祭拜仪式。首先在坟前上香祷祝,然后燃纸钱金锭或简单地献上一束鲜花。在祭拜过程中,叩头行礼是必不可少的环节,以表达对先人的孝敬和关怀。有些地方还会在墓前和伯公爷面前摆出供品,如水果、糕饼等。 注意事项在扫墓过程中,有一些注意事项需要遵守。不宜穿着鲜艳的大红大紫衣服,因为这与扫墓的庄重气氛相悖。非直系亲属应避免参与他家的扫墓活动,以免招致不必要的麻烦。如果有人身体欠佳或精神萎靡,最好避免参加扫墓活动。 环保意识随着人们环保意识的增强,很多地方已经变挂烧纸钱为使用鲜花代替贡品。这样既环保又美观,还能避免招来小动物。 结语清明节扫墓是中华民族传统的重要习俗,通过这一活动,人们不仅缅怀先辈,表达对他们的敬意和思念,还能增强家族凝聚力,传承文化精神。希望每个人都能在清明节这一天,怀着一颗虔诚的心,完成对先人的祭拜,表达对他们的敬仰之情。