霜降民族风俗,霜降民俗文化

霜降民族风俗目录

霜降民族风俗

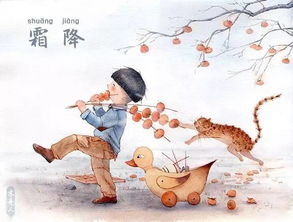

霜降节气的习俗与文化 扫墓祭祖霜降这天,民间有扫墓祭祖的习俗。这是中华民族历史悠久的传统,通过祭祀祖宗,表达对先人的敬仰和怀念。清通礼中提到:“岁,寒食及霜降节,拜扫圹茔,届期素服诣墓,具酒馔及芟剪草木之器,周胝封树,剪除荆草,故称扫墓。”这种习俗体现了后辈子孙以示孝敬、不忘根本的精神。 吃红柿子霜降时节,吃红柿子是一种重要的风俗。柿子营养丰富,被誉为“果中圣品”。古人认为霜降吃红柿子不仅可以御寒保暖,还能补筋骨。例如,在泉州地区,有“霜降吃丁柿,不会流鼻涕”的说法,寓意着健康和长寿。 进食补品霜降时节,民间有进食补品的习俗,尤其是在闽南和中国台湾地区。俗话说“补冬不如补霜降”,人们会通过食用煲羊肉、煲羊头、迎霜兔肉等食物来补充身体所需的营养,增强体质,迎接寒冷的冬季。 赏菊赏菊是霜降节气中的重要活动之一。菊花在霜降时节盛开,古人认为菊花具有不寻常的文化意义,被视为“延寿客”、“不老草”。人们会在霜降期间欣赏各种美丽的菊花,并与饮酒相结合,以表达对菊花的崇敬和爱戴之情。 壮族霜降节在广西壮族地区,霜降节是一个重要的传统节日。壮族霜降节源于稻作文化,最初是壮族民众酬谢自然、庆祝丰收的一种形式。如今,这一节日已经发展成为祭祀民族英雄、进行商贸活动、民俗文化表演的综合性民俗活动。每年的霜降节都会举办山歌对唱、祈福大典、非遗项目展演等活动,吸引了大量群众参与。 其他习俗除了上述习俗外,霜降节气还有许多其他的传统活动。例如,有些地方有吃萝卜的习惯,认为萝卜味甘性凉,有利于清热降火、润肺化痰。在南方的一些地区,霜降节气还有着泡脚的传统习俗,人们会用草药泡脚,以温暖身体、驱寒祛湿、促进血液循环。霜降节气不仅是一个自然现象的表现,更蕴含着丰富的文化内涵和深厚的历史渊源。通过这些传统习俗,人们表达了对自然的敬畏、对生活的美好期许以及对先人的怀念之情。

霜降民俗文化

霜降节气的由来与文化内涵霜降是中国传统二十四节气之一,每年的10月23日或24日,太阳到达黄经225度时,标志着秋季的最后一个节气。古人将霜降分为三候:一候豺乃祭兽;二候草木黄落;三候蜇虫咸俯。霜降不仅是一个重要的农事信号,也是中华民族传统文化的重要组成部分。赏红叶——秋日的壮丽画卷霜降时节,我国各地秋叶渐红,绘就一幅五彩斑斓的瑰丽画卷。山林之间,更有“霜打菊花开”的盛茂景象。民间有“补冬不如补霜降”的俗语,说明在霜降时节人们应该多加进补,以适应天气的转变。吃柿子——御寒保暖的传统习俗在我国的一些地方,霜降时节要吃红柿子,在当地人看来这样不但可以御寒保暖,同时还能补筋骨。霜降时节正是菊花盛开之际,民间会举行赏菊会,以庆祝丰收和表达对自然的感恩之情。登高远眺——增强体质的健康活动古时霜降时节有登高远眺的习俗。登高能使人的肺通气量和肺活量明显增加,血液循环增强,脑血流量增加,达到增强体质、防病健身的效果。每年霜降前后,是广西壮族人民欢庆丰收的传统节日——壮族霜降节举行的时候。进补养生——适应季节变化的重要措施霜降时节,民间有吃补食的习俗。例如,在闽南地区,人们要吃鸭子进补;在广西玉林,人们习惯吃牛肉炒萝卜或牛腩煲之类的补食。霜降作为中国的节气之一,在传统农耕文化中具有重要地位。它象征着农作物的丰收和农民的辛勤劳动,同时也标志着农事的变换和冬耕的开始[[29]]。祭祀与祈福——传承民族文化的活动霜降节气在中国古代有着丰富的文化内涵和深厚的历史渊源,是中华民族的传统节日之一,也是中国人民传承的重要文化遗产。例如,壮族霜降节最初是壮族民众酬谢自然、庆祝丰收的一种形式,表达人们祈盼五谷丰登的良好愿望。通过这些丰富多彩的民俗活动,霜降不仅让人们感受到浓厚的节日氛围,也体现了中华民族对自然的敬畏和对生活的热爱。

霜降民间风俗

扫墓祭祖霜降时节,民间有扫墓祭祖的习俗。这种传统可以追溯到中华民族悠久的历史,祭祖是为了表达对先人的敬仰和怀念,同时也是不忘本的表现。在一些地方,霜降这一天人们会去西郊迎霜,以祈求来年风调雨顺、生活幸福安康。 赏菊霜降时节正是菊花盛开的时候,民间有“霜打菊花开”的说法。因此,登高山、赏菊花成为了霜降这一节令的雅事。菊花不仅美丽,还被认为具有很高的药用价值,因此赏菊饮酒也成为了霜降期间的一大乐趣。 吃柿子在我国的一些地方,霜降时节要吃红柿子。当地人认为这样不但可以御寒保暖,同时还能补筋骨,是非常不错的霜降食品。柿子成熟的比较晚,只有在霜降时期才能完全成熟,这也是为什么霜降吃柿子成为一种传统习俗的原因。 登山霜降时节,天气渐冷,但人们仍然喜欢登高远眺。登高不仅能舒畅肺功能,还能舒缓心情。在霜降之后,气温将会急剧下降,登高可以提前适应寒冷的天气。登高也是古代文人墨客喜欢的一种雅事,他们常常在霜降时节登高山、赏菊花。 进补霜降时节是秋季的最后一个节气,也是冬天的开始。民间有谚语“一年补透透,不如补霜降”,意思是说在这个时候进补效果最好。常见的进补食品包括羊肉、牛肉、兔肉等,这些食物不仅能御寒保暖,还能增强体质。 壮族霜降节在广西天等等地,霜降节是一个重要的民俗节日。壮族霜降节分为头降、中降、尾降三个阶段,期间会有唱山歌、打榔舞、拜囊海等特色民俗活动。还有戏剧演出、体育赛事、走亲访友等活动,热闹非凡。 送芋鬼在广东高明地区,霜降前有“送芋鬼”的习俗。这个习俗是为了祛凶避邪,祈求来年风调雨顺、庄稼丰收、生活安康幸福。 其他习俗除了上述习俗外,还有一些其他的传统活动。例如,在山东烟台等地,人们会在霜降日进行祛凶、扫墓等活动。还有一些地方会有打芋锅、拔萝卜等食俗。霜降时节的民间风俗丰富多彩,既有传统的祭祀活动,也有各种美食和娱乐活动,体现了人们对自然变化的敬畏和对生活的热爱。

霜降民间文化

霜降的节气意义霜降是二十四节气中的第18个节气,一般出现在公历10月23日或24日。随着气温的逐渐下降,霜降标志着秋季进入尾声,冬季的脚步逐渐临近。作为中国民间的重要节气,霜降有着丰富多样的民间故事和传说。霜降的传统习俗霜降时节,民间有许多传统习俗,主要包括赏菊、吃柿子、登高望远、喝菊花酒等。其中,赏菊是最为常见的活动之一,古人有“霜打菊花开”的说法,因此在霜降时节,菊花盛开,成为人们赏玩的对象。吃柿子也是霜降时节的重要习俗,在一些地方,人们认为霜降吃红柿子可以御寒保暖,同时还能补筋骨。霜降的食俗霜降时节,各地都有不同的食俗。例如,在闽南中国台湾地区,霜降这一天要进食补品,如老鸭汤、鸭肉等,以贴秋膘。在广西壮族地区,则有千人打榔舞活动,场面热烈而壮观。还有吃牛肉、吃鸭子等习俗,这些食物不仅美味,还具有御寒和补身的作用。霜降的文化内涵霜降不仅是自然现象的体现,更是中国传统文化中的一部分。它象征着阴阳的变化,提醒人们在生活中寻求平衡。霜降也是一个充满神秘色彩和祭祀之情的节日,反映了人们对自然规律的敬畏和对生活的热爱。霜降的民间故事与传说霜降的民间故事和传说丰富多彩,其中最著名的是关于明朝开国皇帝朱元璋的故事。相传朱元璋小时候家中贫穷,经常饿肚子。一次霜降时节,他饿得两眼发黑,走到一个小村庄时发现一棵柿子树上结满了红彤彤的柿子,这才得以充饥[[29]]。这个故事不仅赋予了霜降更多的文化内涵,也让人感受到人间温情。霜降作为一个重要的节气,不仅有着丰富的自然景观和传统文化内涵,还有着多样的民间习俗和动人的故事传说。这些都使得霜降成为了中国传统文化中不可或缺的一部分。