乞巧节胶东风俗,乞巧节节日风俗

乞巧节胶东风俗目录

乞巧节胶东风俗

乞巧节的起源与传说

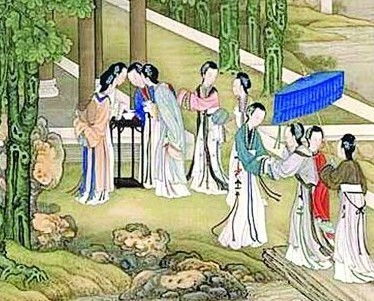

乞巧节,又称七夕节,是中国传统节日之一。它源于牛郎织女的美丽传说,每年农历七月七日,人们庆祝这一浪漫的时刻。乞巧节不仅是一个关于爱情的节日,更是一个祈求智慧和巧艺的节日。

胶东风俗中的乞巧活动

在胶东地区,乞巧节有着独特的风俗习惯。当地的妇女们会在七夕节这天进行各种乞巧活动,以祈求心灵手巧和美满姻缘。其中代表性的活动包括穿针乞巧、陈列瓜果等。这些活动不仅丰富了当地的文化生活,也传承了中华民族的优秀传统。

穿针乞巧的传统

穿针乞巧是乞巧节中最常见的活动之一。在这一天,姑娘们会准备好彩线和七根针,如果能顺利穿过针眼,就意味着她们的手巧心灵好。这种活动不仅考验了女性的手工技艺,也寄托了她们对美好生活的向往。

陈列瓜果的习俗

在胶东地区,人们还会在七夕节这天陈列瓜果来乞巧。如果有蜘蛛在瓜果上结网,就意味着乞巧成功了。这种习俗体现了人们对自然的敬畏和对美好生活的祈愿。

乞巧节的文化意义与传承

乞巧节不仅是女性展示手工技艺的舞台,更是弘扬中华民族优秀传统文化的重要载体。通过各种形式的乞巧活动,人们表达了对爱情、智慧和美好生活的追求。如今,乞巧节已经成为了中国非物质文化遗产的一部分,各地通过举办文化节、民俗表演等活动,让更多人了解和参与到这一传统节日中。

乞巧节在胶东地区的风俗活动丰富多彩,既有传统的穿针乞巧、陈列瓜果,也有现代的文化节和民俗表演。这些活动不仅展示了胶东人民对传统文化的热爱和传承,也让更多人感受到了七夕节的独特魅力。

乞巧节节日风俗

乞巧节的由来与传说乞巧节,又称七夕节,是中国传统节日中浪漫色彩的一个节日。它起源于对牛郎织女星的崇拜,传说每年农历七月七日,牛郎和织女在银河上相会,这一天被称为“乞巧节”。乞巧节不仅是爱情的象征,也是女性心灵手巧的祈求之日。穿针乞巧的传统习俗穿针乞巧是乞巧节中最普遍的活动之一。妇女们在七月初七的夜晚进行各种乞巧活动,主要包括穿针引线验巧、做些小物品赛巧等。这种习俗最早始于汉代,流于后世。在山东济南、惠民、高青等地,乞巧活动相对简单,只是陈列瓜果以祈求巧艺。各地独特的乞巧风俗不同地区的乞巧风俗各具特色。例如,在广东天河、湖北郧西、甘肃西和一带,保留了吃巧果、结扎巧姑、看七娘戏等特有的民俗活动。陕西黄土高原地区的妇女们则会结扎穿花衣的草人,谓之巧姑,并供奉瓜果和豆苗。乞巧节的文化内涵与意义乞巧节不仅是一个展示女性才华和勤劳的时刻,更是表达对智慧、技艺和爱情追求的节日。通过织七巧、观星和祈福等活动,人们表达了对美好生活的向往和追求。乞巧节也是展示女性价值的重要时刻,让人们更好地欣赏和尊重女性的价值。现代乞巧节的传承与发展尽管清代末期七夕节逐渐衰落,许多节日习俗几乎消失殆尽,但近年来,乞巧节作为一种重要的文化遗产,得到了新的传承和发展。在当代,乞巧节不仅保留了传统的穿针乞巧、拜仙禾等活动,还融入了更多的现代元素,如制作七夕笺纸、染指甲、晒书晒衣等。乞巧节作为中国传统节日中的重要组成部分,承载着丰富的文化底蕴和独特的习俗。无论是古代还是现代,乞巧节都以其独特的魅力吸引着无数人参与其中,感受这份传统与浪漫的结合。

乞巧节的民俗活动是什么

乞巧节是中国传统节日中一个充满浪漫和文化内涵的节日,主要活动包括穿针乞巧、吃巧果、拜织女等。以下是关于乞巧节民俗活动的详细介绍:穿针乞巧穿针乞巧是乞巧节中最传统的活动之一。根据传说,七夕节当晚,女性们会在庭院中布置彩楼,虔诚地向织女星祈祷,希望得到智慧和灵巧的手艺。她们会准备好七孔针和红线,进行穿针比赛,以此来测试自己的手眼协调能力和心灵手巧的程度。吃巧果巧果是七夕节的传统食品,象征着甜蜜和美好。据说,古代女子在未嫁之前都非常希望自己能够心灵手巧,因此她们会在七夕节这天吃巧果,祈求织女赐予她们这样的技能。拜织女拜织女是乞巧节的重要仪式之一。在这一天,女性们会准备瓜果、香烛等供品,前往庙宇或家中祭拜织女星,祈求她保佑自己心灵手巧、婚姻幸福。有些地方还会举行盛大的庙会,吸引众多信众参与。投针验巧投针验巧是一种有趣的民间游戏。女性们会在七夕节这天将一枚铜钱投入平静的水面,观察铜钱漂浮的样子。如果铜钱能够平稳地漂在水面上,那么就意味着乞巧成功,否则则需要继续努力。晒书晒衣晒书晒衣是乞巧节的一个独特习俗。人们会在七夕节这天将书籍和衣物拿出来晒太阳,认为这样可以驱除霉运,带来好运。同时,这也是一种对传统文化的传承和尊重。结扎巧姑结扎巧姑是乞巧节中的一项有趣活动。女性们会用彩线编织成各种小巧的手工艺品,如手链、发饰等,并佩戴在身上,以祈求自己变得更加美丽和灵巧。乞巧节不仅是一个展示女性才华和勤劳的时刻,更是一个充满浪漫和文化内涵的节日。通过这些丰富多彩的民俗活动,人们表达了对智慧、技艺和爱情的追求和祈求。