普米族的传统节日风俗,兰坪普米族的风俗特点

普米族的传统节日风俗目录

普米族的传统节日风俗

大过年

大过年是普米族最隆重的节日之一,通常从腊月二十九开始祭祖、吃年饭,一直持续到正月初七过完人的生日为止,时间跨度约为七八天。在宁蒗地区,大过年从腊月初七开始,而在兰坪和维西则在正月过春节。节日期间,各家各户会在院内、大门外和屋顶上栽插青松,以示四季常青、兴旺发达。晚上,全家人围坐在火塘边吃团圆饭,夜间还要进行各种庆祝活动。

大十五节

大十五节是每年农历腊月十五举行的节日,人们会盛装聚集在村寨旁的神山上,烧香祭神。以家庭或家族为单位,在神山上野炊做饭,老人们饮酒对歌作乐,年轻人则举行赛马、打秋千、跳民族舞等活动。

尝新节

尝新节是普米族的传统节日之一,通常在农历九月举行。这个节日主要是为了庆祝农作物的丰收,家家户户都会准备新鲜的农产品来祭祀祖先和神灵,祈求来年的好收成。

雪门槛游山节

雪门槛游山节是兰坪普米族的传统节日,每年农历五月五日举行。雪门槛是雪盘山脉第三大高山,海拔3600米,是境内唯一“一步望四乡”的地方。当春寒退尽,山花烂漫时,四乡的客商和游客都会聚集到这里,进行登山游猎等活动。

普米族的这些传统节日不仅丰富了他们的文化生活,也体现了他们对自然的敬畏和对祖先的怀念。通过这些节日活动,普米族人民表达了对生活的热爱和对未来的美好祝愿。

兰坪普米族的风俗特点

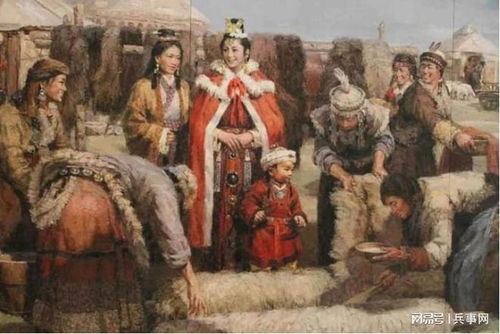

兰坪普米族的风俗特点丰富多彩,体现了他们独特的文化传统和生活方式。以下是对兰坪普米族风俗特点的详细介绍:搓蹉:普米族的传统舞蹈搓蹉是普米族的一种传统舞蹈,流传于云南省兰坪白族普米族自治县。"搓"意为舞,"蹉"意为跳,即跳舞之意。舞时,领舞者按一定节奏击羊皮,起到鼓声的效果,因而也叫"羊皮舞"。这种舞蹈以四弦琴伴奏,领舞者拍击羊皮,起到击鼓伴奏的效果。画毡:喜庆吉祥的传统画画毡是普米族表达喜庆吉祥的传统画作,画面古朴,线条流畅。常见的图案包括丹凤朝阳、二龙戏珠等,这些图案大多用于庆祝节日和婚礼等重要场合。婚俗:独特的婚姻习俗普米族的婚俗独具特色,过去主要由家长包办,实行姑舅姨表优先婚。现在虽然青年男女大多实行自由婚姻,但婚嫁过程中仍保留了许多传统习俗。例如,在婚嫁迎亲和喜宴时,普米族会演唱一系列婚嫁民歌,如认亲调、迎亲调、锁门和开门调等。节日:丰富多彩的民族节日普米族有许多传统的民族节日,如“情人节”、“吾昔节”、“雪门槛游山节”等。其中,“情人节”是普米族青年男女表情达意、互诉衷情的重要节日,被称为“东方情人节”。农历五月五日的“雪门槛游山节”也是兰坪普米族的传统节日,吸引了众多游客前来参与。服饰:色彩鲜艳的民族服装普米族的服饰具有浓厚的民族特色。妇女常佩戴色彩鲜艳的披肩,腰系叠缀花边的围腰布,胸前佩带银链,戴手镯、戒指、项链、耳环、玉坠和串珠头饰等。男子则穿短上衣,有开襟,用银质纽扣,穿肥脚裤子,大多喜用黑色。丧葬习俗:火葬与土葬并存普米族的传统丧葬习俗实行火葬,并有同氏族共同放置骨灰罐的山洞。近年来,宁蒗一带仍多实行火葬,而丽江、兰坪一带则大都改行棺术装验土葬。兰坪普米族的风俗特点不仅丰富多样,而且深深植根于他们的历史文化之中。这些风俗习惯不仅是普米族文化的重要组成部分,也是他们与自然和谐共生的生活方式的体现。

布朗族的风俗

布朗族的历史与文化布朗族是中国西南历史悠久的一个古老土著民族,主要分布在云南省西部和西南部的沿边地区,包括澜沧江和怒江流域。布朗族源于古代百濮民族和氐羌族群,有着深厚的历史文化底蕴。他们没有本民族的文字,但保留着丰富的口头文化和独特的民族语言、服饰、歌舞和风俗习性。布朗族的文化艺术丰富多彩,民间有丰富的口头文学,流传着许多优美动人的故事诗和抒情叙事诗。他们的音乐和舞蹈具有浓郁的民族特色,传统工艺品包括纺织品和竹编。布朗族的婚恋习俗独特,传统节日有刀杆节和泼水节。布朗族的服饰文化独具特色,男妇皆喜欢穿青色和黑色衣服,妇女的衣裙与傣族相近似,上穿紧身短衣,头顶挽髻,用头巾缠头,喜欢带大耳环和银手镯等装饰。布朗族的饮食以大米和酸辣食品为主,特别喜欢吃酸性食品,如酸笋、酸肉、酸鱼等。布朗族是一个能歌善舞的民族,常用歌舞来欢度隆重的节日。他们的民歌分为“拽”、“宰”、“素”三种: “拽”为近似说唱的叙事歌,多在婚礼中于室内演唱;“宰”是近似山歌的传统民歌;“索”是即兴编词的旋律性较强的抒情对唱歌曲。布朗族的丧葬习俗各地基本相同,人死后,请佛爷或巫师念经驱鬼,三日内出殡。一般村寨都有公共墓地,并以家族或姓氏划分开来。布朗族的房子也很特别,里面的房间里都有男女神柱,而且每家都要有。布朗族是一个充满魅力的民族,他们的历史、文化和风俗习惯展现了其深厚的文化底蕴和独特的民族特色。希望布朗族的文化传统能够得到更好的保护和传承,为中华民族的多样性做出更大的贡献。

普米族的历史发展

普米族是中国具有悠久历史和古老文化的民族之一,民族语言为普米语,属汉藏语系的藏缅语族羌语支,有南、北方言之分,没有本民族的文字,通用汉文。云南省怒江州的兰坪县、丽江市的宁蒗县、玉龙县和迪庆州的维西县是主要聚居地。普米族源于我国古代游牧民族氐羌族群。根据历史文献记载,普米族旧称“西番”,源出古代氐羌族群。普米族先民原居于甘肃省南部和青海省东部,后来进入青藏高原的东部地区。普米族起源于大西北地区,具有悠久的历史和深远的文化传承。很多历史文献都记载了关于普米族的文化特色和发展经历。普米族在长期的迁徒过程中,面对特殊的自然气候条件,在不断协调与环境相适应的谋生过程中创造了独树一帜的普米族文化,它融北方草原森林文化之元素,也包含大河文化的成分以及与其他民族文化长期融合而生的。普米族聚居环境和大自然有着千丝万缕的联系,“拈达则”封山仪式从西汉开始传承至今,是普米族先民在迁徙过程中,为适应自然环境而形成的独特的文化习俗。新中国成立以来,普米族在政治上实现了平等。在漫长历史发展进程中,普米族不仅在经济文化上为中华民族的发展作出了应有的贡献,还起到了滇、川、藏交角地区诸多重要作用。中华人民共和国成立后,普米族人民在党和人民政府的领导下,依靠组织起来的集体力量,发展生产,经济建设取得了前所未有的进步。普米族的社会生活和经济形态也经历了显著的变化。历史上,各地区的普米族经济发展不平衡。20世纪50年代,丽江市宁蒗县永宁镇等地的普米族处于封建领主制经济阶段,而怒江州兰坪县、丽江市等地的普米族大多已进入封建地主经济阶段。新中国成立后,普米族的饮食文化习俗,已和邻近的白族、纳西族、傈僳族等民族的饮食文化基本一样,以汉族的饮食烹制习俗和汉菜为主了。普米族在新中国成立后实现了整体脱贫,这个在新中国成立后从原始社会直接过渡到社会主义社会的“直过民族”,实现了民族发展历程中的又一次飞跃。普米族群众的文体娱乐活动日益丰富多彩,身体健康也有了更好的保障。普米族的历史发展经历了从古代游牧民族到现代多元文化的转变,其独特的文化和习俗在不断的发展和传承中展现出独特的魅力。