七夕 的来历和风俗,七夕的来历和风俗

七夕 的来历和风俗目录

七夕 的来历和风俗

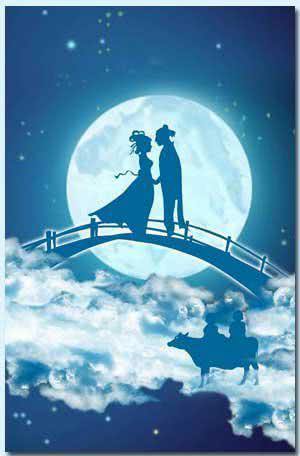

七夕节,又称乞巧节、女儿节,是中国传统节日之一。它源于牛郎织女的美丽传说,每年农历七月初七这一天,是牛郎和织女在银河相会的日子。

七夕节的来历

七夕节最早起源于汉代,东晋葛洪的西京杂记中有记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”。这个节日起源于人们对自然天象的崇拜,特别是对牛郎织女星的观察和崇拜。后来,七夕节被赋予了牛郎织女的爱情传说,成为象征爱情的节日。

七夕节的传统习俗

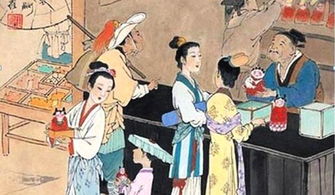

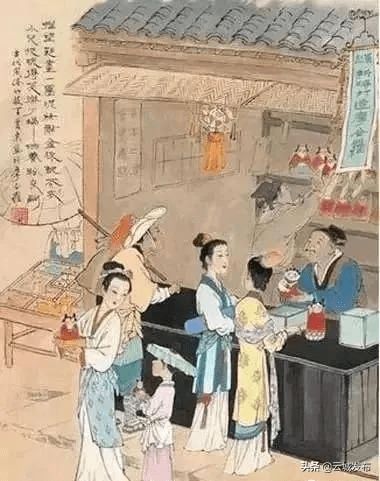

1. 穿针乞巧:这是七夕节最普遍的习俗之一。妇女们在七月初七的夜晚进行各种乞巧活动,如穿针引线验巧、做些小物品赛巧等。姑娘们手执五色丝线和连续排列的九孔针(或五孔针、七孔针),趁月光对月连续穿针引线,向织女乞求智慧和巧艺。

2. 拜魁星:在一些地方,人们会在七夕节拜魁星,祈求学业进步和事业成功。

3. 喜蛛应巧:妇女们会捕捉蜘蛛放在盒子里,观察蜘蛛结网的情况,以此来判断自己的命运和婚姻是否美满。

4. 投针验巧:妇女们将绣针投入水面,观察水底针影的形状,以此来预测自己的命运。

5. 晒书·晒衣:一些地方有在七夕节晒书、晒衣的习俗,认为这样可以驱除霉运,带来好运。

6. 供奉“磨喝乐”:在一些地区,人们会供奉一种名为“磨喝乐”的泥塑娃娃,祈求孩子健康成长。

7. 拜织女:少女、少妇们会预先和朋友或邻里们约好,在月光下摆一张桌子,桌子上置茶、酒、水果等,进行拜织女的仪式。

8. 结扎巧姑:陕西黄土高原地区的妇女们会在七夕节夜晚结扎穿花衣的草人,谓之巧姑,供瓜果,栽种豆苗、青葱等。

九、其他习俗

除了上述习俗外,七夕节还有许多其他的风俗活动,如种生求子、贺牛生日等。这些习俗丰富了七夕节的文化内涵,使其成为一个充满浪漫色彩的传统节日。

七夕节不仅是一个关于爱情的节日,更是一个充满传统文化韵味的节日。通过这些丰富多彩的习俗,人们表达了对美好生活的向往和对幸福爱情的追求。

七夕的来历和风俗

七夕节,又称乞巧节、七巧节或七姐诞,是中国传统节日中浪漫色彩的一个节日。它起源于汉代,普及于西汉,鼎盛于宋代。七夕节的来历与牛郎织女的传说密切相关,这个传说讲述了牛郎和织女一年一度在鹊桥相会的故事。 七夕的起源与传说>七夕节最早来源于人们对自然天象的崇拜。早在诗经时代,人们就对牛郎织女的天象有所认识,在东汉时就出现了人格化的描写:“织女七夕当渡河,使鹊为桥”。东晋葛洪的西京杂记中有记载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。 七夕的传统习俗>七夕节的传统习俗丰富多彩,主要包括穿针乞巧、拜织女、投针验巧等。妇女们在这一天相约穿针引线,进行各种乞巧活动,祈求得到智慧和心灵手巧。还有晒书晒衣、供奉“磨喝乐”等习俗,这些活动不仅体现了人们对美好生活的向往,也寄托了对爱情的美好祝愿。 七夕的文化演变>随着时间的推移,七夕节逐渐从一个单纯的乞巧节日演变成了中国的情人节。学者普遍认为,七夕节起始于上古,普及于西汉,鼎盛于宋代。在唐宋诗词中,妇女乞巧也被屡屡提及,唐朝王建有诗云:“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。”。如今,七夕节不仅是情侣们表达爱意的重要时刻,也是人们祈求婚姻幸福美满的美好愿望。 七夕的现代庆祝方式>在现代社会,七夕节的庆祝方式更加多样化。除了传统的穿针乞巧、拜织女等活动外,现代人还会通过送礼物、约会等方式来庆祝这个浪漫的节日。各地也有不同的庆祝习俗,如广西百色、靖西等地的人们会在七夕这天下河洗澡,认为这样可以使爱情美满、生活幸福。七夕节不仅是一个充满浪漫色彩的传统节日,更是一个承载着丰富文化内涵和美好祝愿的综合性节日。无论是古代还是现代,七夕节都以其独特的魅力吸引着无数人。

七夕的来历和风俗故事

七夕节的来历七夕节,又称乞巧节、七巧节、双七、星期、兰夜、女儿节或七姐诞等,是中国传统节日中浪漫色彩的一个节日。七夕节起源于汉代,最早见于东晋葛洪的西京杂记:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”。这个节日最初是对自然天象的崇拜,特别是对牛郎织女星的崇拜。在古代文献中,七夕节被称为“乞巧节”,妇女们在这一天穿针乞巧,祈求得到智慧和巧艺。后来,七夕节被赋予了牛郎织女的爱情传说,使其成为象征爱情的节日。牛郎织女的故事广为流传,每年农历七月初七,牛郎和织女在银河上相会,这一天也被称为鹊桥相会的日子。七夕节的传统习俗七夕节的习俗丰富多彩,主要包括穿针乞巧、拜织女、投针验巧、种生求子、晒书晒衣等。其中,穿针乞巧是最为典型的活动,妇女们会在庭院中向织女星乞求智巧和巧艺。还有望天河以卜米价的风俗,反映了自古以来人们对丰穰生活的祈求。在唐代,七夕节已经成为宫女们夜宴的重要活动,宫女们各自乞巧,这一习俗也被唐太宗所推崇。宋代时,七夕节更是达到了鼎盛时期,成为了一个全民参与的节日。七夕节不仅是一个庆祝爱情的节日,也是一个充满文化内涵的传统节日。通过了解和传承这些传统习俗,我们可以更好地理解和欣赏这一古老节日的文化价值和浪漫情怀。

七夕的来历和风俗简介

七夕节,又称乞巧节、七巧节或七姐诞,是中国传统节日中浪漫色彩的一个节日。它起源于汉代,普及于西汉,鼎盛于宋代,并在2006年被列为第一批国家非物质文化遗产名录。 七夕的来历七夕节最早来源于人们对自然天象的崇拜。早在诗经时代,人们就对牛郎织女的天象有所认识。东汉时期,西京杂记记载了“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的习俗,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。后来,七夕节逐渐与牛郎织女的传说结合,成为象征爱情的节日。 七夕的传统风俗 穿针乞巧穿针乞巧是七夕节最普遍的习俗之一。每年七月初七夜晚,女子们手执五色丝线和连续排列的九孔针(或五孔针、七孔针),趁月光对月连续穿针引线,将线快速全部穿过者称为“得巧”。 接露水在浙江农村,流行着用脸盆接露水的习俗。传说七夕节时的露水是牛郎织女相会时的眼泪,如抹在眼上和手上,可使人眼明手快。 对月穿针对月穿针是另一种常见的乞巧活动。女子们在月光下穿针引线,祈求心灵手巧和婚姻幸福。 喜蛛应巧喜蛛应巧是指在七夕节当天,人们会捕捉蜘蛛放在器皿中,观察蜘蛛网的形状,以此来预测未来。 香桥会在江苏宜兴,有七夕香桥会的习俗。这是一种传统的民间活动,人们会在这一天搭建香桥,祈求平安和幸福。 染指甲在四川、贵州、云南及青海土族地区,七夕节有染指甲的习俗。用花草染指甲,祈求年轻貌美和婚姻幸福。 七夕的文化意义七夕节不仅是女性祈求巧艺和婚姻幸福的日子,也是情侣们表达爱意的重要时刻。它承载着深厚的文化内涵和浪漫的情感,逐渐被越来越多的年轻人看作是中国的情人节。通过这些丰富多彩的风俗活动,七夕节不仅展示了中国传统文化的魅力,也传递了人们对美好生活的向往和追求。