三伏天中国人的风俗,中国的三伏天是如何规定的

三伏天中国人的风俗目录

三伏天中国人的风俗

三伏天中国人的风俗

头伏饺子

三伏天是中国一年中最热的时期,民间有“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”的俗语。头伏吃饺子是北方的传统习俗,因为饺子馅料多样,营养丰富,能够开胃解馋,同时也有家人安康、平安度过最热三伏天的寓意。饺子在中国传统习俗中形似元宝,寓意着财富和吉祥。

二伏面条

进入二伏天,人们会吃面条来消暑降温。面条作为一种清淡的食物,不仅容易消化,还能帮助身体排出多余的热量,从而达到降温的效果。在一些地方,二伏天还会举行打水仗等活动,给人们带来凉爽和快乐。

三伏烙饼摊鸡蛋

到了三伏天的最后阶段,人们会吃烙饼摊鸡蛋。这种食物不仅简单易做,而且富含蛋白质和维生素,有助于补充体力和增强免疫力。烙饼摊鸡蛋的习俗也反映了人们对健康饮食的重视。

其他传统活动

除了饮食方面的习俗,三伏天还有一些其他的传统活动。例如,在一些地方会举办草帽节,参与者戴上草帽,举行各种民俗表演、传统舞蹈和音乐演出,增添节日气氛。绿豆汤、西瓜等清凉饮料也是三伏天常见的消暑食品。

三伏天的文化意义

三伏天不仅是气温最高的时期,也是中国传统文化的重要组成部分。古人认为“伏”即为潜伏之意,喻阴气受阳气逼迫而藏伏于地下。在古代社会,三伏天的防暑降温有着切实的意义,现如今则更多地体现在文化传承和健康养生上[[29]]。

通过这些丰富的风俗习惯和传统活动,三伏天不仅让人们度过了炎热的夏季,还增强了家庭和社会的凝聚力,传承了中华民族的优秀传统文化。

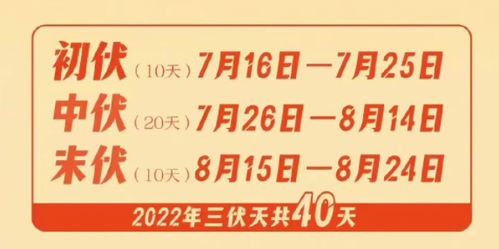

中国的三伏天是如何规定的

三伏天的由来与历史三伏天的由来历史悠久,起源于春秋时期的秦国。根据史记·秦纪六记载:“秦德公二年(公元前676年)初伏。”唐人张守节解释说:“六月三伏之节,起秦德公为之,故云初伏,伏者,隐伏避盛暑也。”。三伏天的“伏”字在五行家的解释中表示“长夏”,是阴气受阳气所迫而藏伏在地下的意思。每年三伏天出现在公历7月中旬到8月中旬,其气候特点除气温高、湿度大,还有气压低、风速小。 三伏天的计算方法三伏天的具体日期是根据古代“干支纪日法”来确定的。具体规定为:夏至后第三个庚日为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后的第一个庚日为末伏。例如,2023年的三伏天从7月11日开始,到8月19日结束,共计40天。这种计算方法使得三伏天的日期每年都有所不同,但大致在7月中旬到8月下旬之间。 三伏天的文化与习俗三伏天不仅是一个气候现象,更承载着丰富的文化内涵和传统习俗。古代人们在三伏天时会进行各种祭祀活动,并选择闭门不出,称之为“伏歇”。王公大臣在过伏天时还可以领取到“高温补贴”——冰块。民间也有许多与三伏天相关的食俗和谚语,如“冷在三九,热在三伏”。这些习俗反映了古人对自然规律的理解和适应。 三伏天的现代意义随着时代的变迁,三伏天的含义也在不断扩展。现代社会中,三伏天不仅是气象学上的一个概念,更是人们生活中的一部分。许多地方会在三伏天期间采取各种防暑措施,如使用空调、电风扇等设备来降温。三伏天也是中医养生的重要时期,许多人在这一时期会选择进行调理身体,以增强体质。 结语三伏天是中国传统文化中的一个重要组成部分,它不仅反映了中国古代历法的独特智慧,也体现了人们对自然规律的深刻理解和尊重。无论是古代的祭祀活动还是现代的防暑措施,三伏天都承载着丰富的文化内涵和历史价值。

民间三伏天有啥讲究

三伏天的由来与习俗 防晒降温,防止中暑三伏天是一年中最热的时期,也是农民们最重要的农忙时期之一。在三伏天,人们要注意防晒降温、防止中暑、注意饮食等。同时,民间也有一些习俗和禁忌,如吃伏羊、贴伏贴、忌吃生冷食物、忌下河游泳等。 传统食俗,开胃解馋古代的伏天跟其他节令一样,也传承着很多食俗,比如头伏萝卜二伏菜、三伏还能种荞麦;头伏饺子二伏面、三伏烙饼摊鸡蛋等。古人对三伏贴伏膘格外重视。小暑头伏吃饺子是传统习俗,伏日人们食欲不振,往往比常日消瘦,俗谓之苦夏,而饺子在传统习俗里正是开胃解馋的食物。 中医调理,预防疾病在三伏天,人们注重"冬病夏治",利用这段时期进行艾灸、拔罐等中医调理,以达到预防和治疗冬季易发疾病的目的。不同地区有着各自的三伏习俗,如江南地区的"喝伏茶"、北方的"头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋"。 饮食养生,清凉解暑三伏天里,人们注重饮食养生,尤其是吃清凉解暑食物的习俗,如西瓜、苦瓜、莲子等,以助于清热解毒,平衡体内阴阳。民间还有吃小公鸡、狗肉、脚鱼和猪肚等食物的习俗,这些食物被认为有助于强身健体。 地方特色,文化传承不同的地方有着各自的三伏习俗,如山东有的地方吃生黄瓜和煮鸡蛋来治苦夏,入伏的早晨吃鸡蛋,不吃别的食物。北宋夏日节食是"伏日绿",体现了古人对节气的重视和对健康的关注。通过这些丰富的民间习俗和讲究,我们可以看到三伏天不仅仅是一个高温闷热的季节,更是一个充满传统文化和养生智慧的时期。希望大家能够了解并传承这些美好的传统,健康度过每一个炎热的夏天。

三伏天俗话

三伏天的由来与习俗 三伏天的定义与时间三伏天是一年中最热的时期,通常出现在小暑与处暑节气之间。根据古代的干支纪日法,每年夏至后的第三个庚日开始入伏,分为初伏、中伏和末伏。例如,今年的三伏天从7月11日开始,到8月20日结束。 三伏天的气候特点三伏天是一年中最闷热的时段,气温高且湿度大。古人常用“冷在三九,热在三伏”来形容这一时期的炎热程度。这段时间内,人体的气血大量输送到体表,脏腑相对亏虚,因此需要特别注意养生。 三伏天的传统习俗在三伏天期间,民间有许多传统习俗。北方常用“头伏饺子二伏面”来反映在伏天期间,天气炎热潮湿,食欲减退,饺子正是传统习俗里开胃解馋的食物。还有“伏天雨丰,粮丰棉丰”的说法,意味着三伏天的降雨量丰富,有利于农作物的生长。 三伏天的养生之道由于三伏天气候炎热,人们容易出现中暑等症状,因此需要特别注意防暑降温。中医建议在三伏天多食用一些清凉解暑的食物,如绿豆汤、西瓜等,并且要避免过度劳累。古人还常用一些简单的物理方法来降温,如使用风扇或空调。 三伏天的文化意义三伏天不仅仅是一个气候现象,它还承载着丰富的文化内涵。例如,“夏至三庚数头伏”这一俗语不仅描述了三伏天的计算方式,也反映了古人对时间的精确把握。三伏天也是练武之人磨练意志的最佳时期,有“冬练三九,夏练三伏”的说法。通过以上几个方面的介绍,我们可以更好地了解三伏天的由来、气候特点、传统习俗以及养生之道。希望这些信息能帮助大家更好地度过每一个炎热的三伏天。