中元节的来历与风俗,中元节的来历风俗寓意

中元节的来历与风俗目录

中元节的来历与风俗

中元节的来历与风俗有着深厚的文化背景和丰富的民俗活动。

来历

中元节的名称起源于北魏时期,是道教中的一个节日,民间则称为“七月半”或“鬼节”,佛教称之为“盂兰盆节”[[8]][[9]][[12]]。根据道教的说法,中元节是地官赦罪的日子,主要职责是为人间赦罪[[4]][[11]]。中元节也与儒家的秋尝祭礼有关,古代农民在秋季收割成熟的五谷后,会以新收成的粮食进献于寝庙,表达对祖先的敬意[[6]][[23]]。

风俗

中元节的风俗活动丰富多彩,主要包括以下几个方面:

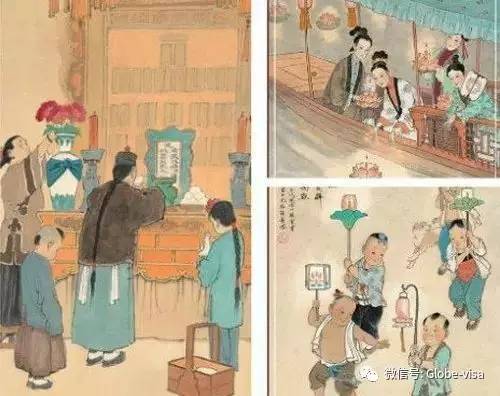

1. 祭祖:这是中元节最重要的活动之一。家家户户都会准备丰盛的祭品,如酒肉、瓜果、糕点等,祭祀祖先和已故亲人,以示追思和缅怀[][[10]]。有些地方还会上坟扫墓,表达对祖先的敬意[[10]]。

2. 烧纸钱:烧纸钱是民间祭祖时常用的习俗,人们会焚烧纸制的钱币、衣物等物品,以示对亡灵的供养和祝福[][[19]]。

3. 放河灯:在一些地区,人们会在河边或湖边放置灯笼,并将其放入水中,让灯笼随水漂流。这个习俗象征着为祖先和孤魂野鬼照亮回家的路,同时也祈求亡灵得到安息[[13]][[7]]。

4. 祀亡魂:除了祭祀祖先外,中元节还会有祀亡魂的活动,特别是对那些无主孤魂的超度[][[12]]。

5. 其他习俗:不同地区的中元节还有各自的特色习俗。例如,浙江天台有吃“饺饼”的习俗,南方地区的人们会在中元节期间放河灯,北方地区则有烧纸钱、敬香、祭拜祖先等传统习俗[[5]][[7]]。

中元节是一个充满传统文化和民俗风情的节日,它不仅是纪念先人的重要日子,也是中华民族深厚人文关怀和道德伦理观的体现[][[7]][[25]]。

中元节的来历风俗寓意

中元节,又称“七月半”或“鬼节”,是中国传统四大祭祖节日之一,与除夕、清明节、重阳节并称[[7]][[16]][[25]]。其来历可以追溯到上古时代的祖灵崇拜以及相关时祭[[8]][[13]][[14]]。根据道教的“三元说”,中元节是地官生日的日子,主要职责是为人间赦罪[][[4]][[12]]。中元节的风俗活动丰富多彩,主要包括以下几个方面:1. 祭祖:这是中元节最重要的习俗之一。家家户户会准备丰盛的祭品,如鸡、鱼、肉、酒等,前往祖先的坟墓进行祭祀,以表达对祖先的敬意和缅怀[][[7]][[10]]。2. 烧纸钱:在祭祖过程中,人们会焚烧纸钱作为对祖先的供奉,以示追思和祈求祖先保佑[][[6]][[20]]。3. 放河灯:这一习俗源于佛教的盂兰盆会,人们会在河边或湖边放置灯笼,并将其放入水中,让灯笼随水漂流,象征着为祖先和孤魂野鬼照亮回家的路[[6]][[11]][[21]]。4. 焚香:在祭祀过程中,点燃香烛是常见的做法,以表达对祖先的敬意和祈求平安[[17]][[29]]。5. 施孤:这是为了普度无主孤魂的一种习俗,通过祭祀和放灯等方式,希望这些孤魂能够得到安息[[10]][[22]]。中元节的寓意主要体现在以下几个方面:1. 弘扬孝道:中元节的核心在于纪念祖先,弘扬孝道精神,表达对先人的敬仰和怀念[][[7]][[19]]。2. 祈求平安:通过祭祀活动,人们希望祖先能够保佑家人平安健康,解除生活中的烦恼和厄运[[9]][[19]]。3. 助人为乐:中元节也强调助人为乐的精神,通过祭祀和放灯等活动,表达对亡灵的关爱和祝福[][[19]]。中元节不仅是一个缅怀先祖的传统节日,更是一个充满人情味和文化内涵的节日,体现了中华民族对先人的敬仰和对生活的美好向往。

中元节由来简介

中元节的由来可以追溯到中国古代的祭祖习俗和道教信仰。根据古书记载,中元节在道教中的名称为“中元”,其名称起源于北魏时期[]。道教认为正月十五是上元节,七月十五是中元节,十月十五是下元节,分别对应天官、地官和水官的赦罪日[]。中元节也被称为“七月半”或“鬼节”,民间俗称为施孤、斋孤[]。这个节日最初源于上古时代的祖灵崇拜和相关时祭活动[[4]]。在佛教中,中元节被称为盂兰盆节,源自大藏经中的目莲救母故事[[10]]。中元节的习俗主要包括祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭和祭祀土地等[][[4]][[9]]。这些习俗体现了人们对祖先的敬仰和对亡魂的缅怀之情。中元节也是祈求丰收的节日,古人将刚收获的新米供奉祭祖,以报告收成[[20]][[25]]。中元节是一个融合了多种文化元素的传统节日,既有道教和佛教的影响,也有深厚的民间信仰和习俗[[5]][[22]][[24]]。