中国各地方春节风俗,各个地方的春节传统文化风俗

中国各地方春节风俗目录

中国各地方春节风俗

中国各地方春节风俗

一、贴对联

贴对联是中国春节最重要的传统之一。对联通常是由对仗工整的句子组成,表达美好愿望和祝福。在中国各地,贴对联的时间和方式有所不同,但大多在除夕之前完成。

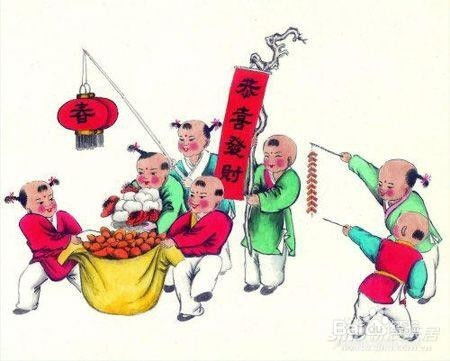

二、放鞭炮

放鞭炮也是中国春节必不可少的习俗之一。放鞭炮的声音被认为可以驱赶恶鬼和厄运,带来好运和平安。在除夕夜,人们会燃放鞭炮,迎接新年的到来。

三、吃团圆饭

吃团圆饭是中国春节最重要的饮食习俗之一。在除夕之夜,家人会聚在一起,享用一顿丰盛的晚餐,寓意团圆和和谐。不同地区的团圆饭也有所不同,但大多包括鱼、肉、蔬菜等菜肴。

四、拜年

五、舞龙舞狮

舞龙舞狮是中国春节的传统表演节目之一。人们通常会在春节期间表演龙舞和狮舞,寓意吉祥如意、幸福安康。这种表演形式在南方地区更为常见,但在中国各地都有不同的表演风格和传统。

六、逛庙会

逛庙会是春节期间的传统活动之一。人们会去寺庙或祠堂逛庙会,欣赏各种表演、品尝美食、购买纪念品等。庙会的活动形式和内容也有所不同,但都是为了庆祝新年的到来和祈求好运和平安。

七、赏花灯

赏花灯是中国春节的传统活动之一。人们会在公共场所或街道上摆放各种花灯,点亮夜晚,营造出浪漫而欢快的氛围。在南方地区,赏花灯更为流行,但在全中国都有赏花灯的传统和习俗。

八、包饺子

包饺子是中国北方地区春节的传统食品习俗之一。人们在春节期间会包饺子,寓意团圆和富裕。包饺子的方式和馅料也有所不同,但都是为了迎接新年的到来和祝福家人健康幸福。

各个地方的春节传统文化风俗

老北京年俗:庙会则为旧时北京过年的主要习俗,除了人们所熟悉的厂甸之外,五显财神庙(初二至十六)、东岳庙(初一至十五)、白云观(初一至十九)都是有名的庙会,最富有北京过年的特色。

五显财神庙的正式活动从正月初二算起,初二一大清早,往财神庙进香者。

除巨富显贵外,绝大多数是骑自行车。

他们多身着各种绸缎的棉袍,外罩马褂或坎肩,头戴细毡礼帽。

香客们从城里出发出广安门向南,当然基本顺风(因北京冬季多西北),但一出广安门就须逆风而行了。

东北年俗:过年吃饺子是北方人的习俗,东北民间在除夕有守岁的习惯。

大年三十晚上辞旧迎新,一定要吃饺子。

在众多的饺子中只包上几只带有硬币的(现在人们讲究卫生,就用花生或其他果仁来代替),谁吃到了这样的饺子就预示着在新的一年里会交好运,有吉祥之意。

此外,东北人在初五这天一定要吃饺子,也称“破五”,就是把饺子咬破,寓意将不吉利的事都破坏,有驱灾避邪之意。

陕西年俗:陕西民风古朴,春节带有浓厚的乡土气息和地方特色。

古代的“年”不是在腊月二十九或者三十,而是在“腊日”,即后来的“腊八”。

南北朝以后才把腊祭移至岁末,到了民国时,改用阳历,才把阴历的“年”叫作“春节”。

陕西人如今仍把春节叫作“过年”,并流传下来一个关于过年的故事。

在远古时,有一种叫“年”的猛兽,每当寒冬将至新春来临的夜晚。

出来食人,使得人们不得安宁。

人们在与“年”的搏斗中,发现这种凶残的猛兽最怕火光和响声,于是人们想了个办法。

一旦“年”出现时,便燃起大火,投入竹节,“年”一见熊熊大火,听见叭叭炸响的爆竹,就逃遁得无影无踪。

后来,便逐渐形成了过年团聚。

守岁、挂红灯、帖对联、放爆竹、吃年饭的风俗习惯。

云南年俗:云南过年时也要贴对联,但那“对联”是红纸剪成的各种图案。

不仅“书写”方式不同,连贴的方式也别具一格。

除夕之夜,全家老小每人拿着自制的春联,合唱立脚点《祝年歌》,依序在院里院外、菜地果园和田边地角为万物张贴。

因为边贴边唱,白族的春联被称为“歌联”。

“歌联”贴到什么东西上面,就以那种东西为“主题”,唱首联歌“表达”联意。

如贴在竹枝上的是一副鞭炮的剪纸,人们唱的“联歌”是竹报平安值千金,清白传家振家声;东风得意花千里,红日高照万木春。

这种剪纸、唱歌融为一体的“歌联”,堪称白族文化的一朵奇葩。

上海年俗:旧时,一到春节乞丐就多起来了。

有一种乞丐,他们不是因为家中贫困而去行乞,而是为行孝道。

据传,老年人活到九九八十一岁有一道鬼门关,只有吃了“百家饭”才可安然无恙度过这一关,于是家有老人的孝男孝女们在新春初一日走出家门去讨饭给自己的父母吃。

有的用纸和竹丝做成牛状,到家门前说吉利话,这叫“送春牛”。

有的手持一根冬青或柏树的树枝,在树枝上挂些小铃后古钱,表示在新的一年里家人会象摇钱树一样,财源滚滚而来,这叫”摇钱树“。

有的身穿佛衫,头戴神像面具,化装成财神菩萨的模样到各家的宅院内狂奔乱跳,以示财神菩萨来了,这叫“跳财神”。

河南年俗:农历腊月二十三,是春节前的一个重要民间节日,人们称它为“祭灶节”。

每到这个时候,人们按捺不住迎接新年的喜悦心情,停下手中各种活计,忙忙碌碌地例行年前的祭灶送神活动。

河南腊月二十三祭灶的习俗,伴有一则凄凉的民间传说。

古代的时候,一对老夫妇仅有一子,两人视儿子如掌上明珠,十分疼爱。

但因家中贫困,无以糊口,只得忍痛让儿子到煤矿去挖煤。

儿子久去不归,老人格外想念。

这天,老太婆嘱老汉到煤矿看看。

路上,老汉遇到一个光脚片的同路人,两人越走越熟,相处十分融洽。

闲谈之中,老汉得知光脚片是受阎王指使,来矿上收回一百名矿工。

老汉心急如焚,乞求光脚片留下自己的儿子。

光脚片慷慨应允,嘱他不要告诉别人。

见了儿子,老汉佯装害病,儿子侍奉左右,一直无法下井。

不久,煤矿出了事故,老汉赶忙把儿子领回家里。

转眼三年过去了,这年腊月二十二夜里,老汉想起当年的风险,忍不住对老伴说了。

谁知此话被灶君听走了,二十三晚上,灶君上天后,对玉帝讲了这件事。

玉帝恼羞成怒,立即惩罚了光脚片,并收走了老汉的儿子。

为此,每到腊月二十三这天,人们敬灶君吃灶糖,希望他到天宫后,不要再搬弄人间是非。

久而久之,人们都在腊月二十三祭灶。

重庆在中国有山城和雾都的称号,在那里过春节,最明显的标志就是大街小巷都能看到腊梅花。

当地人喜欢春节在家里摆上淡黄色的腊梅花,其花瓣带有清香的味道。

重庆南山盛产腊梅花,从腊月开始,不论你到花市还是在普通街道,到处都能看到来自近郊的农民身背背笼,里面装满含苞待放的蜡梅花。

在街上,你经常能碰到手持蜡梅花的市民,它的价格非常便宜,一束(4支)人民币两元。

春节的习俗有哪些?

春节的习俗有倒贴福字、贴春联、全家吃年夜饭、发压岁钱、扫尘、拜年等。

除此之外,还有舞龙舞狮、拜神祭祖、祈福攘灾、放鞭炮、放烟花、游神、押舟、庙会、游锣鼓、游标旗、上灯酒、赏花灯等活动。

春节是中国民间最隆重盛大的传统节日,是集祈福攘灾、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。

春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴。

还形成了一些较为固定的习俗,有许多还相传至今,如买年货、扫尘、贴对联、吃年夜饭、守岁、拜岁、拜年、舞龙舞狮、拜神祭祖、祈福攘灾、游神、押舟、庙会、游锣鼓、游标旗、上灯酒、赏花灯等。

传统的节日仪式与相关习俗活动,是节日元素的重要内容,承载着丰富多彩的节日文化底蕴。

倒贴福字

在我国,人们往往用一个“福”字来表达对福运、福气、幸福的向往和追求,每当辞旧迎新的时刻,家家户户都要把“福”字贴在屋门上,意味着福气进入家门。

许多地方还倒贴“福”字,利用“倒”与“到”的谐音,寓意“福到了”。

贴春联

贴春联这种春节期间的活动从宋代开始盛行,每到过年时家家有贴春联的习俗。

春联,俗称“门对”,又名“春帖”,是对联的一种,因在春节时张贴,故称春联。

春节前夕,家家户户都要贴上红红的春联,一副副透着喜庆和热烈的春联表达了人们迎新纳福、企盼新生活的美好愿望。

年夜饭

全家人在一起吃顿团圆饭是除夕的重要习俗。

作为中国最重要的传统节日,春节是全家团圆的好机会,特别是随着很多人工作变得越来越忙碌,春节团圆的意义更大。

压岁钱

除夕守岁之时,长辈要给晚辈压岁钱,也叫压胜钱。

因为“岁”与“祟”谐音,长辈们希望压岁钱能驱邪免灾,保佑孩子平平安安。

扫尘

年前忙年主要是以除旧布新为活动主题,扫尘是年前除旧布新习俗之一。

民谚称“腊月二十四,掸尘扫房子”。

年末廿三/廿四便正式地开始做迎接过年的准备。

扫尘就是年终大扫除,北方称“扫房”,南方称“扫屋”。

拜年

拜年,即是新年期间走访亲朋好友互贺新年的一种方式,拜年是春节里的一项重要活动,是人们相互表达美好祝愿的一种方式,走亲戚看朋友,相互拜年,道贺祝福,说些恭贺新喜、恭喜发财、恭喜、过年好等话。

拜年的意义所在是亲朋好友之间走访联络感情、互贺新年,表达对亲朋好友之间的情怀以及对新一年生活的美好祝愿。

各地春节习俗有哪些

春节是辞旧迎新的日子,也是中华民族最重要的传统节日。

春节期间,中国的汉族和很多少数民族都要举行各种活动以示庆祝。

这些活动均以祭祀神佛、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。

随着时间的推移,全国各地以及各民族之间在春节也都拥有自己的特色和民俗文化,下面跟着我一起来看看全国各地的春节风俗吧!

河南

作为地地道道的河南人,我们过去是村村有祠堂,大年初一要先到祠堂里给祖先拜年。

现在虽然没有祠堂了,但讲究的人家还是会有祖先的牌位,一般称之为“主”,这个牌位通常摆放在家族的长子长孙家里。

春节一大早,家族里的人先到存放“主”牌位的人家拜年。

到了之后先给“主”拜年,男人拜完女人再拜。

给“主”拜完年后,才给那家的人拜年,然后才到其他亲戚家拜年,千万不可乱了次序。

北京

俗话说,无规矩不成方圆。

老北京人的礼多是出了名的,尤其是过年,规矩和讲究特别多。

照老北京人的规矩,过年其实腊月初就开始了,有一首北京老童谣就能很形象概括:“小孩儿小孩儿你别馋,过了腊八就是年;腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四扫房子;二十五,冻豆腐;二十六,去买肉;二十七,宰公鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿;初一、初二满街走。

”春节期间,传统的北京春节庙会几乎天天有,可以说北京是庙会的天下,比如地坛庙会、朝阳公园里的庙会、王府井庙会、厂甸庙会、东岳庙庙会……

东北

和北京的庙会有些相似,东北人在新年临近的时候,都要赶集。

赶集就是很多商贩一起聚集到一个地方摆摊,在很久之前,全国赶集的地方不少,只是随着时代的发展,慢慢变少了。

而东北一直将这个民俗延续了下来~东北零下几十度的天气,让赶大集的商品极具东北特色,可以说一切吃的东西都能拿来冰冻,比如少不了的冻梨、冻柿子,还有冻白菜、冻饺子等等,甚至还有一箱箱露天摆放的雪糕、一根根直接插在桶里冰冻住的带鱼,案板上的一整个大猪头!

西北地区

相较于东北,西北的新年会更多一些“红火“。

在甘肃、陕西等地区,从农历初六开始会举办热闹又喜庆的社火表演,时间长的一直延续到元宵节以后才会结束。

社火表演有载歌载舞的欢乐,也有经典历史故事的演绎,大人小孩都可以乐在其中,一起舞起来!在山西、内蒙和河北地区,在除夕夜会烧”旺火“,在院门口或院子中央用煤炭围成圈,一层层垒成一个塔状,可以烧三天三夜,象征全年兴旺红火。

跃动的旺火熊熊燃烧,温暖着每一户人家,点燃对新一年美好的期盼。

广东地区

闽南一带乡村过年习俗显得与城市不尽相同。

乡村农家,房多门多,除了贴春联外,房门两侧还要搁置两株圈贴红纸的连根甘蔗,叫“门蔗”,方言“蔗”与“佳”近音,寓意进入佳境。

厅堂中案桌摆有隔年饭、长年菜、发糕,并插上用红、黄两色纸扎的“春枝”,寓意饭菜长年丰足,吉祥发财。

每家要把薯藤柴枝堆垛大门外,点燃待其烟绕火旺,男人依辈分跳过这堆火焰,边跳边念:“跳入来,年年大发财;跳出去,无忧共无虑;跳过东,五谷吃不空;跳过西,钱银滚滚来。

”这叫“过火群”,象征烧掉旧岁的邪气,消灾过运,迎来干干净净、大吉大利的新年。

随着社会进步,生活节奏加快,闽南乡村一些繁琐的习俗已逐渐被废止了,但农家企盼好年景的风俗仍保留下来。

特别是“围炉”在腊月寒冬,全家人围在暖烘烘的小炉旁痛饮畅谈,述旧岁展望未来,那是多么温馨,多么幸福。

香港

香港被称为“美食天堂”,春节有关吃的习俗也不少,而大部分家庭也会在春节期间吃“团年饭”,一般是在家里设宴,于除夕全家上上下下、里里外外聚在一起,享受晚饭。

而饭后的一大节目,首选相信是逛花市了,农历新年期间,港九多处都设有年宵市场,其中以维多利亚公园的花市最大、最热闹。

香港市民习惯于晚饭后一家大小逛花市,除夕夜时更是人山人海,摩肩接踵,大家一起欢度佳节。

在香港农历新年,最开心的莫于收“利是”的小孩子了,在春节拜年时,到处可以听到“讨”利是的欢笑声。

“利是”原为“利事”,取大吉大利宽好意头,同时也成为了春节时与亲人不可缺少的习俗。

中国台湾

中国台湾和祖国大陆各地一样,春节,也叫过年,是民间最为热闹、时间最长的节日。

一般从农历十二月十六日的“尾牙”开始,到正月十五日元宵节(上元节)过完,才算全部结束,历时整整1个月。

尾牙。

每个月的初一、十五或者初二、十六,是中国台湾商人祭拜土地公神的日子,称为“做牙”。

二月二日为最初的做牙,叫做“头牙”;十二月十六日的做牙是最后一个做牙,所以叫“尾牙”。

尾牙是商家一年活动的“尾声”,也是普通百姓春节活动的“先声”。

这一天,中国台湾一般平民百姓家要烧土地公金以祭福德正神(即土地公),还要在门前设长凳,供上五味碗,烧经衣、银纸,以祭拜地基主(对房屋地基的崇拜)。

各商家行号也要在今天大肆宴请员工,以犒赏过去一年的辛劳。

以前,如果老板在来年不准备续聘的员工,便在筵席中以鸡头对准他,暗示解聘之意。

不过,这种风俗已绝迹。

除了近年来日益盛行的尾牙聚餐外,按传统习俗,全家人都围聚在一起“食尾牙”。

主要的食物是润饼和刈包。

润饼系以润饼皮卷包豆芽菜、笋丝、豆于、蒜头、蛋燥、虎苔、花生粉、香茄酱等多种食料。

刈包里包的食物则是三层肉、咸菜、笋干、香菜、花生粉等,都是美味可口的乡土食品。

年是中华文化的浓缩,年是中国人抹不去的心结,对于每个中国人来说,春节绝对是一年当中最隆重,最热闹的一个传统节日。