正月初三各地风俗揭秘传统年俗中的文化魅力,让你感受不一样的春节!

正月初三各地风俗有:

1. 烧门神纸:旧时初三日夜把年节时的松柏枝及节期所挂门神或门笺等一并焚化,以示年已过完,又要开始营生。俗谚有:“烧了门神纸,个人寻生路。”

2. 谷子生日:民间以为正月初三位谷子生日,这一天祝祭祈年,且禁食米饭。

3. 小年朝:即天庆节。宋代宫廷节日,宋真宗大中祥符元年,因传有天书下降人间,真宗下诏书,定正月初三日为天庆节,官员等休假五日。后来称小年朝,不扫地、不乞火,不汲水,与岁朝相同。

4. 贴“赤口”:旧时初三日夜把年节时的松柏枝及节期所挂门神或门笺等一并焚化,以示年已过完,又要开始营生。俗谚有:“烧了门神纸,个人寻生路。” 即在院子里将灶神恭送上天。所谓“送灶”,多在黄昏入夜之时举行。一家人先到灶房,摆上桌子,向设在红纸条封面的灶王爷敬香,并供上用饴糖和面做成的糖瓜等。然后将竹篾扎成的纸马和喂牲口的草料。用饴糖供奉灶王爷叫“糖供”;用麦粉捏成猪、羊,蒸熟后再用面做成枣大、梨大、苹果大的元宝带箭和棣??ittel叫“草料”。俗谚:“二十三日去,初一五更来”’“上天言好事,下界降吉祥”。恭送灶神之后,除夕再迎回灶神之日是另一节日,叫“接灶”,仪式类似送灶,但只供草料不供糖瓜。

正月初三各地风俗揭秘传统年俗中的文化魅力,让你感受不一样的春节!

正月初三,是中国传统新年的第三天,也是春节假期的第三天。这一天,全国各地都有各自独特的年俗和传统文化。今天,我们就来一起探索一下正月初三各地的风俗习惯,感受这个节日所蕴含的文化魅力吧!

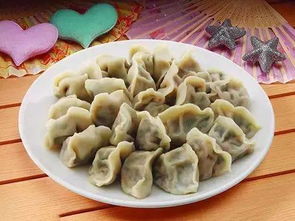

一、吃水饺

在中国的北方地区,正月初三有一个非常普遍的习俗,那就是吃水饺。据说,水饺是古代人们为了纪念古代神医张仲景而发明的。张仲景在东汉末年发明了饺子,其形状像耳朵,寓意着吃了饺子可以保护耳朵不被冻伤。因此,在正月初三吃水饺,寓意着团圆和和谐。

二、祭祖

在南方地区,正月初三的习俗则是祭祖。人们会在家中设立祭台,供奉祖先的牌位和祭品。通过这种仪式,表达对祖先的敬意和感激之情,也是希望祖先能够保佑家庭平安、事业顺利。

三、烧炮竹

在中国的南方和北方地区,烧炮竹也是正月初三的一个重要习俗。炮竹是中国古代发明的一种火药武器,具有强烈的爆炸力和响声。在春节期间烧炮竹,寓意着驱逐邪恶,迎接新的一年好运。同时,炮竹的响声也被视为吉祥的象征,可以带来好运和祝福。

四、舞龙舞狮

在中国的南方和北方地区,正月初三还有一项非常热闹的民俗活动,那就是舞龙舞狮。这两种舞蹈都是中国传统文化的代表之一,寓意着驱逐邪恶、带来好运和祝福。在春节期间表演舞龙舞狮,不仅增添了节日的气氛,也表达了人们对新一年的美好期待。

五、赏花灯

在中国的南方地区,正月初三还有一个非常有趣的习俗,那就是赏花灯。人们会在家中或公共场所放置各种形状、颜色和图案的花灯笼,里面点上蜡烛或灯泡,营造出一种浪漫而喜庆的氛围。赏花灯不仅可以增添节日的气氛,还可以让人们感受到中国传统文化的魅力。

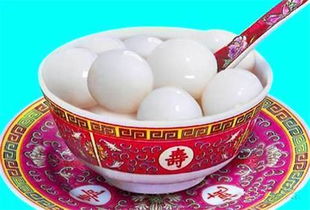

六、吃汤圆

在中国的南方地区,正月初三还有一个非常有特色的传统食品——汤圆。汤圆是一种由糯米制成的甜品,形状圆润、口感滑润。在春节期间吃汤圆,寓意着团圆、和谐和幸福。同时,汤圆还被视为春天的象征之一,预示着春天的到来和万物复苏。

七、压岁钱

在中国的全国各地,正月初三还有一个非常重要的习俗——压岁钱。家长会给孩子发一些压岁钱,寓意着祝愿他们平安、顺利地成长。压岁钱的多少因地区和个人情况而异,但都代表着家长对孩子的关爱和祝福。

正月初三是中国传统新年的重要节日之一,各地都有独特的风俗习惯和文化传统。通过这些习俗活动,人们表达了对祖先的敬意、对亲人的关爱、对美好生活的向往和对新一年的期待。这些传统文化不仅丰富了人们的精神生活,也促进了社会和谐和民族团结。让我们一起继续传承和发扬这些美好的传统文化吧!