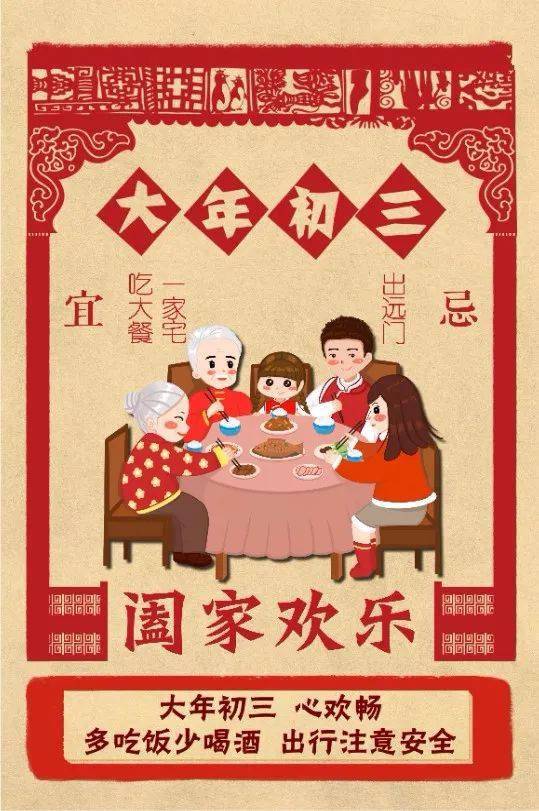

大年初三北方的风俗,大年初三:北方传统风俗的魅力与独特性

在北方,大年初三的风俗习惯包括以下几种:

1. 烧门神纸:旧时初三日夜把年节时的松柏枝及节期所挂门神门笺等一并焚化,以示年已过完,又要开始营生。俗谚有“烧了门神纸,个人寻生理”。

2. 贴赤口:在中国南方,大年初三的早上要贴“赤口”(禁口),认为这一天里易生口角,不宜拜年。所谓“赤口”,一般是用约长七八寸、宽一寸的红纸条,上面写上一些出入平安吉利的话(内容有一定规律,例如“年出入平安”、“万事如意年”等),贴在前门和后门的门顶上,另外有一张“福”字贴在前门或后门的门框上。这些“范阈”交叉或重叠粘贴,呈一个美丽的图案。

3. 禁杀生:这是过年期间的禁忌,不能杀生,也不吃荤食。

4. 放生祈福:大年初三称为“小年朝”,也称为“赤狗日”。民间相信“赤狗”象征着“熛怒之神”,遇到他容易使人倒霉,于人不吉。旧时初三日夜有放炮竹一种“炮竹一声除旧岁”之说。即为“送年”。

5. 不宜出门:因为民间传说初三晚上是“老鼠娶亲”的日子,所以一般人家都早早熄灯睡觉,忌讳出门。

6. 早睡迟起:因为前两天的走亲访友疲劳,初三建议可以睡晚一点补补元气,或者可以白天进行一些舒缓的活动,晚上早些入睡。

7. 不能倒污水、倒垃圾、丢弃旧物等:一些老传统里大年初三是“水神的生日”,可以提前把脏衣服洗了,但是当天要留着污水,也不能倒垃圾丢弃旧物等等,否则会触怒水神。其实也是告诫人们要珍惜资源,爱护环境,爱护我们的地球家园。

8. 吃合子:初三在北方要包饺子,称之为“弯弯顺”,意喻着初一初二过去,大年初三崭新的日子即将到来了。

大年初三:北方传统风俗的魅力与独特性

大年初三,是中国传统新年的第三天,也是北方地区重要的节日之一。在这个特殊的日子里,北方人民会举行一系列富有地方特色的活动,以祈求来年的丰收和幸福。本文将为您详细介绍大年初三北方的风俗习惯,并探讨这些传统风俗的魅力和独特性。

一、大年初三的由来

大年初三又称“小年朝”,相传是纪念灶王爷返回天宫的日子。在这一天,人们会用各种仪式和活动来庆祝灶王爷的升天,并祈求他老人家在玉皇大帝面前为自己家多多美言。大年初三也是传统的“赤狗日”,人们会通过一些特别的活动来驱赶霉运,迎接好运。

二、大年初三的风俗习惯

1. 送灶神

在大年初三这一天,人们会为灶王爷准备供品,以示尊敬和感激。这些供品通常包括糖瓜、水饺、水果等,寓意着甜甜蜜蜜、团团圆圆。在送灶神的仪式中,人们还会燃放炮竹,以示欢送灶王爷。

2. 贴赤狗春联

在大年初三这一天,人们会在家门口贴上赤狗春联。赤狗是一种传说中的神兽,具有驱邪避凶的能力。春联上通常会写上一些寓意吉祥的话语,如“赤狗报吉,新春大吉”等。

3. 吃水饺

在大年初三这一天,北方人民还有一个重要的传统习俗就是吃水饺。水饺寓意着团圆和幸福,而初三的水饺则更加寓意着新年的吉祥和好运。

4. 拜年

大年初三也是拜年的日子。人们会前往亲朋好友家拜年,送上祝福和问候。在拜年的过程中,长辈们也会给晚辈们发红包,以示祝福和鼓励。

三、大年初三风俗的魅力和独特性

大年初三的风俗习惯充满了北方人民的智慧和情感,它们不仅寓意着吉祥和幸福,更寄托着人们对美好生活的向往和追求。这些风俗习惯的独特性也体现在以下几个方面:

1. 地域特色鲜明

大年初三的风俗习惯具有鲜明的地域特色,反映了北方地区的历史、文化和地理特点。例如,送灶神的习俗就与北方农村的灶台有关,而赤狗春联则反映了人们对神兽的信仰和崇拜。

2. 强调家庭和亲情

大年初三的风俗习惯强调家庭和亲情的重要性。在送灶神、贴春联、吃水饺和拜年的过程中,家庭成员之间的互动和交流变得更加频繁和密切,这种亲情和团结的力量也为新的一年注入了更多的希望和动力。

3. 融合传统文化与现代生活

虽然大年初三的风俗习惯是传统文化的一部分,但它们也与现代生活相互融合。人们会在庆祝传统节日的同时,享受现代科技带来的便利和舒适。例如,人们可以通过手机APP购买年货、通过视频聊天与远方的亲朋好友拜年等。这种传统文化与现代生活的融合使得大年初三的风俗习惯更加具有时代感和生命力。

大年初三作为中国传统文化的重要组成部分,其风俗习惯充满了北方人民的智慧和情感。这些风俗习惯不仅寓意着吉祥和幸福,更寄托着人们对美好生活的向往和追求。通过了解和传承这些传统风俗习惯,我们不仅可以更好地理解中国文化的深厚底蕴,也可以在享受现代生活的同时,不忘初心,继续传承和发扬中华民族的优秀传统文化。