节气来历风俗,节气的来历和风俗

节气来历风俗目录

节气来历风俗

二十四节气的来历与风俗

二十四节气,是中国古代劳动人民智慧的结晶,它不仅反映了我国古代天文、气象、农事等方面的知识,还蕴含着丰富的文化内涵。本文将为您详细介绍二十四节气的来历与风俗。

一、二十四节气的来历

二十四节气起源于黄河流域,是上古农耕文明的产物。据史记记载,早在春秋时期,我国就已经有了“春分”、“夏至”、“秋分”、“冬至”等四个节气。到了秦汉时期,二十四节气逐渐完善,并沿用至今。

二、二十四节气的形成

二十四节气的形成,主要依据斗转星移和太阳周年运动。古人通过观察北斗七星在夜空中的指向,以及太阳在黄道上的位置,将一年分为二十四个节气。每个节气相隔15天左右,共360天,与地球绕太阳公转一周的时间基本吻合。

三、二十四节气的名称与含义

二十四节气包括以下名称:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

这些节气名称反映了季节变化、温度变化、物候现象、降雨降雪、水汽凝结等方面。例如,“立春”表示春季的开始,“夏至”表示夏季的极点,“霜降”表示霜冻开始出现。

四、二十四节气的风俗

二十四节气不仅具有天文、气象、农事等方面的意义,还蕴含着丰富的民俗文化。以下是一些节气的风俗:

1. 立春

立春时节,人们有迎春、祭祖、吃春饼等习俗。

2. 清明

清明时节,人们有扫墓、踏青、放风筝等习俗。

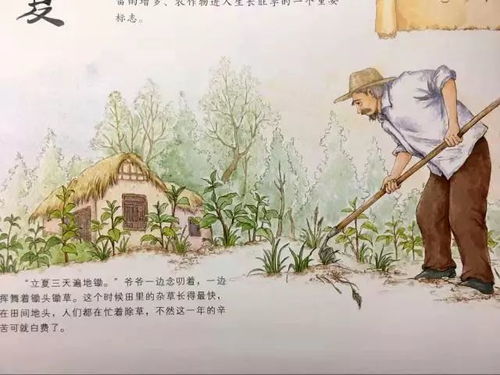

3. 立夏

立夏时节,人们有斗蛋、吃立夏饼等习俗。

4. 立秋

立秋时节,人们有贴秋膘、吃西瓜等习俗。

5. 冬至

冬至时节,人们有吃饺子、祭祖等习俗。

五、二十四节气的现代意义

随着时代的发展,二十四节气已经从农耕文化中逐渐脱离出来,成为人们生活的一部分。如今,人们通过观察二十四节气,了解气候变化、调整生活节奏,使生活更加和谐。

总结

二十四节气是我国古代劳动人民智慧的结晶,它不仅反映了我国古代天文、气象、农事等方面的知识,还蕴含着丰富的文化内涵。了解二十四节气的来历与风俗,有助于我们更好地传承和弘扬中华民族的优秀文化。

节气的来历和风俗

寒露——秋天的最后一抹清凉

寒露,作为二十四节气之一,是秋季的最后一个节气,标志着秋天的结束和冬天的临近。这个节气的来历和风俗,蕴含着丰富的文化内涵和深厚的民族智慧。

一、寒露的来历

寒露,干支历酉月的结束以及戌月的起始。根据月令七十二候集解的记载:“九月节,露气寒冷,将凝结也。”此时气温较白露时更低,露水更多,日带寒意,故名寒露。

寒露的到来,意味着太阳高度继续降低,气温逐渐下降。夜晚仰望星空,会发现星空换季,代表盛夏的大火星(天蝎座的心宿二星)已西沉。这是一个季节转换的标志,也是大自然规律的一种体现。

二、寒露的风俗

1. 登高

寒露时节,气候宜人,登高成为了一种流行的习俗。由于重阳节在寒露节气前后,登高寓意步步高升、高寿,因此,重阳节登高的习俗也渐渐融入了寒露节气的风俗。

2. 观红叶

寒露时节,秋风飒飒,漫山红叶如霞似锦、如诗如画。漫步在通幽曲径上,望山坡,便会看到一簇簇、一片片红叶,美不胜收。

3. 秋钓边

寒露时节,气温下降迅速,深水处太阳已晒不透,鱼儿游向水温较高的浅水区,因此有“秋钓边”的说法。

三、寒露节气的传统饮食

寒露与重阳节接近,此时菊花盛开,为除秋燥,某些地区有饮菊花酒的习俗。菊花酒不仅味道香醇,还具有清热解毒、明目养颜的功效。

四、寒露节气的养生之道

寒露时节,气温逐渐降低,人体需要顺应自然规律,注意养生。以下是一些

1. 适当增加衣物,防止感冒。

2. 饮食上,多吃一些滋阴润燥的食物,如梨、蜂蜜、银耳等。

3. 保持良好的作息,避免过度劳累。

4. 适当进行户外活动,增强体质。

五、结语

寒露,这个充满诗意的节气,承载着中华民族丰富的文化内涵。在这个时节,让我们感受大自然的魅力,传承和弘扬中华民族的优秀传统文化。

节气的来由

节气的由来:中国传统文化的智慧结晶

节气,作为中国传统文化的瑰宝,承载着古人对自然规律的深刻理解和智慧。本文将探讨节气的由来,揭示其背后的文化内涵。

一、节气的起源

节气的起源可以追溯到三千多年前。古人通过长期的观察和记录,发现太阳的运行轨迹与季节变化密切相关。每年腊月的某一天,日影最长,这一天被称为日长至,即二十四节气中的冬至;而六月的某一天,日影最短,这一天被称为日短至,即夏至。在此基础上,人们又发现了春分和秋分,从而确定了四个基本节气。

二、北斗星的指引

除了太阳的运行,古人还发现北斗七星斗柄的方向与季节变化有关。两千多年前,古人通过观察北斗七星斗柄的方向,划分出了一年四季,从而确定了立春、立夏、立秋和立冬四个节气。

三、西汉时期的完善

到了西汉时期,二十四节气完全形成,名称与今天也完全一样。公元前104年,由邓平等制定的太初历,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

四、节气的划分与特点

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为一个节气。每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。其中,每月第一个节气为节气,即“节气”和“中气”交替出现,各历时15天。现在人们已经把节气和中气统称为节气。

五、节气的文化内涵

节气不仅反映了自然界的气候变化,还蕴含着丰富的文化内涵。例如,立春代表着春天的到来,万物复苏;夏至标志着夏季的高温,农作物生长旺盛;秋分意味着秋季的收获,丰收的季节;冬至则是冬季的开始,寒冷的天气。

六、节气的习俗与活动

节气不仅是自然现象的反映,还与人们的日常生活密切相关。每个节气都有其独特的习俗和活动。如立夏称人、大暑送大暑船、处暑赏月、大雪腌肉等,这些习俗和活动体现了人们对节气的尊重和热爱。

七、节气的现代意义

在现代社会,节气依然具有重要的意义。它帮助我们了解自然规律,合理安排农事活动,指导人们的生活。同时,节气也是中华民族传统文化的重要组成部分,传承着中华民族的智慧和精神。

总结

节气作为中国传统文化的智慧结晶,承载着古人对自然规律的深刻理解和智慧。通过本文的介绍,我们了解到节气的起源、划分、特点、文化内涵以及现代意义。节气不仅是自然现象的反映,更是中华民族传统文化的瑰宝。

节气的由来和含义

二十四节气的由来与含义

二十四节气,作为中国传统文化的重要组成部分,是干支历法中表示季节变迁的24个特定节令。它被誉为中国的第五大发明,对农业生产、日常生活以及文化传承都有着深远的影响。

一、二十四节气的起源

二十四节气的起源可以追溯到中国古代的农业社会。古人通过长期观察天象和物候变化,总结出了一套反映季节变化的规律。据史书记载,早在春秋时期,我国就已经有了“二分二至”的概念,即春分、秋分、夏至、冬至四个节气。到了秦汉时期,二十四节气逐渐完善,并开始广泛应用于农业生产和社会生活。

二、二十四节气的名称与日期

二十四节气包括:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。每个节气都有其特定的日期,通常在农历中体现。

三、二十四节气的含义

1. 反映季节变迁的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。这些节气标志着四季的更替,反映了自然界中季节变化的基本规律。

2. 象征温度变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。这些节气反映了气温的变化,提示人们注意保暖或降温。

3. 反映降水现象的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。这些节气反映了降水的变化,对农业生产具有重要意义。

4. 反映物候现象的节气:惊蛰、清明。这些节气反映了自然界中生物的生长发育变化。

5. 反映农事活动的节气:小满、芒种。这些节气提示农民进行农事活动,如播种、收割等。

四、二十四节气的文化内涵

二十四节气不仅具有实用价值,还蕴含着丰富的文化内涵。它体现了中国古代人民对自然界的敬畏和智慧,是中华民族传统文化的重要组成部分。在民间,许多节气都有相应的习俗和活动,如立春时节的迎春、清明时节的扫墓、端午时节的赛龙舟等。

五、二十四节气的现代意义

在现代社会,二十四节气依然具有重要的意义。它有助于我们了解自然规律,合理安排生产和生活。同时,二十四节气也是中华民族传统文化的重要载体,对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

总结

二十四节气作为中国古代智慧的结晶,不仅反映了季节变迁的规律,还蕴含着丰富的文化内涵。在现代社会,它依然具有重要的实用价值和文化意义。让我们共同传承和弘扬这一优秀的传统文化,让二十四节气在新时代焕发出新的光彩。