关于白事三年的风俗

日期:2024-09-10 08:41 参考 开源网站

引言

白事,即丧事,是中国传统文化中非常重要的一部分。在中国许多地区,丧事期间有一项特殊的习俗,即“守孝三年”。这一习俗体现了中华民族对逝者的尊重和对孝道的重视。本文将探讨白事三年的风俗,包括其起源、具体表现以及现代社会中的变迁。

起源与意义

守孝三年的风俗源于古代的孝道文化。在中国古代,孝道被视为一种道德规范,是衡量一个人品德的重要标准。守孝三年意味着在亲人去世后的三年内,子女或其他亲属要遵守一系列的禁忌和礼仪,以表达对逝者的哀思和敬意。

具体表现

在守孝三年期间,以下是一些具体的风俗表现:

1. 丧家守孝

丧家成员在守孝期间,不得参加任何喜庆活动,如婚礼、生日庆典等。丧家成员不得外出走亲访友,以示对逝者的哀悼。

2. 贴黄裱纸或紫色对联

在丧家的大门上贴黄裱纸或紫色对联,以示家中有人去世,谢绝客人来访,并向亲朋好友宣告家有白事。

3. 拴白布条或不贴福字

随着时代的发展,贴黄裱纸或紫色对联的风俗逐渐减少。现在,许多人选择在门口拴一条白布条,或者不贴福字,以提醒到访的亲朋好友家有白事,不宜到访。

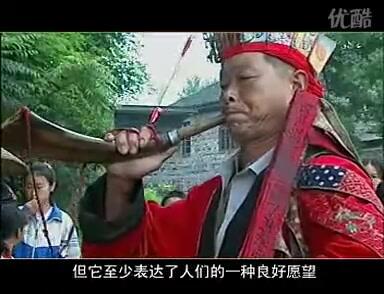

4. 丧礼仪式

丧礼仪式是守孝三年中的重要环节。包括守孝堂屋、发丧、入殓等环节,每个环节都有严格的礼仪和禁忌。

变迁与发展

随着社会的发展和人们观念的变化,守孝三年的风俗也在逐渐变迁。以下是一些变迁的表现:

1. 丧礼仪式简化

传统的丧礼仪式较为繁琐,但随着时代的发展,许多仪式已经简化,更加注重情感表达和实际操作。

2. 守孝观念淡化

在现代社会,守孝三年的观念逐渐淡化,许多人不再严格遵守这一习俗。对逝者的哀思和敬意依然存在。

3. 新型守孝方式

在现代社会,人们开始探索新的守孝方式,如通过植树、捐款等方式纪念逝者,表达哀思。

结语

白事三年的风俗是中国传统文化的重要组成部分,它体现了中华民族对孝道的重视和对逝者的尊重。虽然随着时代的发展,这一风俗在形式上有所变迁,但其精神内涵依然值得我们传承和发扬。