除夕的由来及各地风俗习惯,除夕的由来

除夕的由来

除夕,又称大年夜,是农历一年的最后一天,这一天晚上被称为除夕。关于除夕的来历,民间流传着许多传说和故事。其中,最为人们所熟知的是关于“夕”的传说。

相传,古代有一只名为“夕”的恶兽,它四角四足,每到腊月底,就会聚集到附近祸害乡邻,寻找食物。为了躲避夕的侵害,人们纷纷整理衣物,扶老携幼,躲到附近的竹林中。有一年,一位好心的婆婆救了一个饿晕在路边的孩子,并带到竹林躲避夕。婆婆告诉孩子,夕看到人们在伐竹就会匆忙离开。孩子想出了一个办法,让大家砍一些竹节带着,回家后各家的门外挂上一块红布。

夕再次来袭时,孩子出面吸引夕的注意,让村民们往火里扔碎竹节。由于是砍伐不久的竹节,遇到旺火纷纷爆裂,发出噼里啪啦的响声,夕被吓跑了。这一天,孩子们为了纪念这个勇敢的孩子,决定不再躲避夕,而是守夜迎接新年的到来。从此,除夕守岁的习俗便流传了下来。

除夕的风俗习惯

除夕的风俗习惯丰富多彩,各地都有独特的庆祝方式。

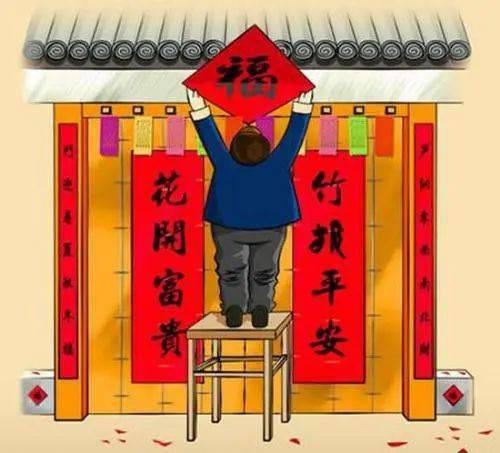

贴春联

春联,又称门对、春贴、对联、对子,是春节期间代表性的装饰品之一。春联起源于唐代,盛行于明代。人们在大年三十上午贴春联,寓意着辞旧迎新,祈求新的一年平安吉祥。

贴福字

春节贴福字,是中国民间由来已久的风俗。福字寄托了人们对幸福生活的向往,也是对美好未来的祝愿。福字的贴法没有统一标准,人们可以根据自己的喜好来贴。

祭祖

祭祀祖先是除夕的第一件大事。在我国很多地方,民众都会在家中摆上丰厚的饭菜,点燃香烛,家长率领子孙们叩拜。北方一些地方的农村还会在家中焚烧纸钱,表达对先人的敬意和怀念。

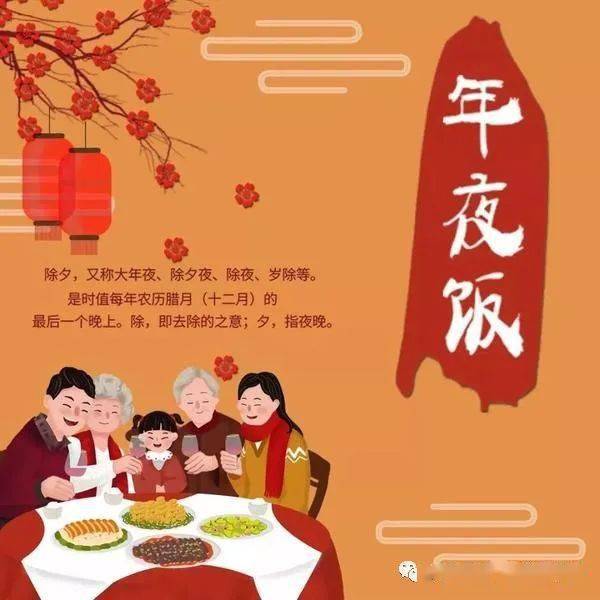

年夜饭

年夜饭,又称团圆饭,是除夕夜家家户户最热闹愉快的时候。丰盛的年菜摆满一桌,阖家团聚,围坐桌旁,共吃团圆饭。年夜饭的菜肴各地不同,但一般都少不了火锅和鱼。火锅沸煮,热气腾腾,象征红红火火;鱼和“余”谐音,寓意“吉庆有余”,也喻示“年年有余”。

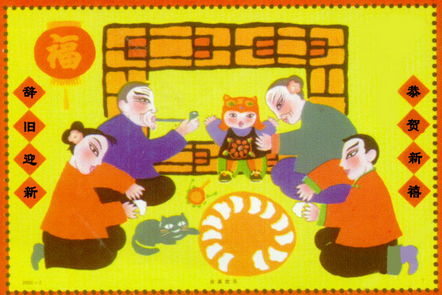

守岁

守岁,俗称熬年,是中国传统习俗之一。守岁的习俗已有近两千年的历史,最早见于西晋周处的风土志。除夕之夜,全家人欢聚一堂,茶点瓜果放满一桌,说说笑笑,叙旧话新,共同迎接新年的到来。

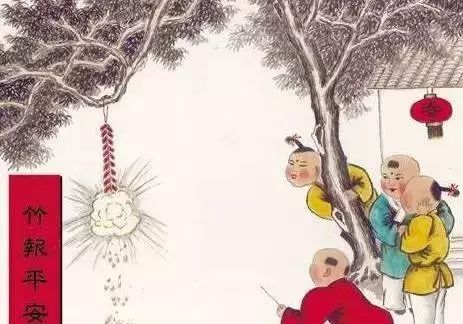

放鞭炮

放鞭炮是除夕夜的传统习俗之一。人们认为鞭炮声可以驱赶邪灵,带来好运。除夕之夜,街头巷尾鞭炮声此起彼伏,营造出喜庆祥和的氛围。

拜年

除夕夜过后,人们开始互相拜年,祝福彼此新的一年平安吉祥。拜年的方式多种多样,有上门拜年、电话拜年、短信拜年等。

除夕是中华民族传统节日中最重要的节日之一,各地都有独特的风俗习惯。这些习俗传承了中华民族的优秀文化,也寄托了人们对美好生活的向往。