阿昌族的风俗习惯简介,阿昌族简介

阿昌族简介

阿昌族是中国云南省特有的少数民族之一,主要分布在德宏州的陇川县户撒和梁河县九保、囊宋三个阿昌族乡。潞西县江东乡高埂田和盈江、瑞丽等地也有少量分布。阿昌族历史悠久,文化丰富,风俗习惯独特。

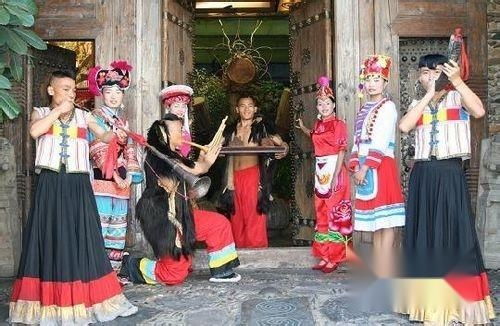

服饰文化

阿昌族的服饰简洁、朴素、美观。男子多穿蓝色、白色或黑色的对襟上衣,下穿黑色裤子,裤脚短而宽。小伙子喜缠白色包头,婚后则改换黑色包头。有些中老年人还喜欢戴毡帽。青壮年打包头时总要留出约40厘米长的穗头垂于脑后。男子外出赶集或参加节日聚会时,喜欢斜背一个筒帕(挎包)和一把阿昌刀,更显得英俊而潇洒。

妇女的服饰有年龄和婚否之别。未婚少女平时多着各色大襟或对襟上衣、黑色长裤,外系围腰,头戴黑色包头。梁河地区的少女也喜欢穿筒裙。已婚妇女一般穿蓝黑色对襟上衣和筒裙,小腿裹绑腿,喜用黑布缠出类似尖顶帽状的高包头,包头顶端还垂挂四五个五彩小绣球,颇具特色。

饮食文化

阿昌族的食物以大米为主,还有薯类、蔬菜、肉类等,嗜酸性食品。过去青年男女有嚼槟榔的习惯,牙齿往往被染成黑色。在节日或庆典活动中,阿昌族人民会制作各种美食,如糯米饭、酸汤鱼、烤肉等,共同分享丰收的喜悦。

节日习俗

阿昌族有许多传统节日,其中代表性的有尝新节、中秋节等。

礼仪习俗

阿昌族热情好客,尊老爱幼,有许多优良的传统礼仪。有客来家小憩,主人要好酒好茶招待,吃饭礼让上座。如客人年轻,辈分小可推辞坐边座或下方坐;遇敬酒倒茶,忌不礼让就接受。

阿昌族待客有劝饭习俗,无论会喝酒、喝茶否,忌讳客人不接受。遇劝饭时,无论已饱否都应伸双手捧碗相接;双手接递或起身行礼,视为恭敬。通常劝饭是象征性的,通过劝饭讲情说意,乃至唱劝饭山歌抒情,表示欢迎客人才是真正的缘由。

婚姻习俗

阿昌族解除婚约婚誓,须退回盟誓的相片及头发。忌烧毁相片、头发,否则认为照片及头发烧毁后,人会大病乃至会疯。阿昌族同姓忌婚配,有招婿入门习俗,上门男子须改名随女方姓。婚礼举行3天,新郎新娘逐桌去敬糖茶,客人喝毕放少许钱币于杯中。

阿昌族男女青年结婚的婚宴上,首先要请新娘的舅舅坐在上首,并摆上一盘用猪脑拌制的凉菜,酒宴后舅舅要送新娘一条约4.5千克的带猪尾巴的后腿,称为外家肉,表示新娘要永远不忘娘家的养育之恩。

丧葬习俗

阿昌族人死后一般行土葬,非正常死亡的必须火葬。在丧葬仪式中,阿昌族人民会举行一系列的祭祀活动,以表达对逝者的哀思。

总结

阿昌族的风俗习惯丰富多彩,体现了这个民族独特的文化底蕴。在现代社会,阿昌族人民依然保留着许多传统习俗,传承着民族的精神和智慧。