西河乞巧节的风俗,千年传承的民间风情

西河乞巧节:千年传承的民间风情

西河乞巧节,又称七夕乞巧节,是流传于甘肃省西和县及邻近地区的一项具有悠久历史的民间传统节日。这一节日源于汉代,历经唐宋,至明清时期达到鼎盛,至今已有千余年历史。西河乞巧节以其独特的文化内涵和地域特色,成为了中国民间文化的重要组成部分。

标签:历史渊源

西河乞巧节的起源可以追溯到汉代。据史料记载,当时人们为了祈求织女赐予智慧,便在农历七月七日这一天举行乞巧活动。经过唐宋时期的发展,乞巧节逐渐形成了丰富的民俗活动。明清两代,西河乞巧节达到了兴盛,成为了当地特色的民间节日。

标签:活动内容

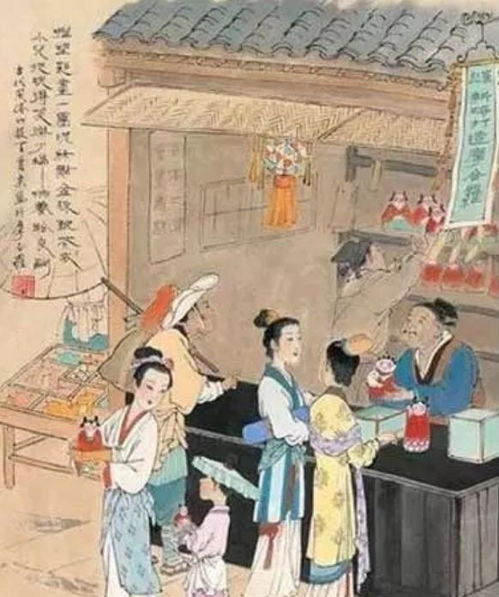

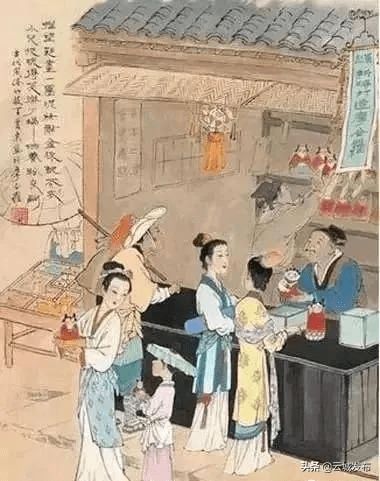

西河乞巧节的活动内容丰富多样,主要包括坐巧、迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、卜巧、送巧等七个环节。整个活动从农历六月三十日晚开始,至七月初七日晚结束,历时七天八夜。在这段时间里,村民们会通过各种形式来表达对织女的敬意和祈愿。

标签:坐巧

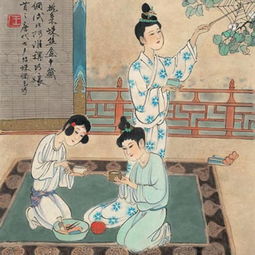

坐巧是乞巧节的第一环节,村民们会在这一天晚上聚集在一起,围坐在织女像前,讲述关于织女的故事,祈求织女赐予智慧和技艺。这一环节体现了人们对织女的崇拜和敬仰。

标签:迎巧

迎巧是乞巧节的第二个环节,村民们会手持鲜花和供品,前往织女庙迎接织女。在迎巧的过程中,村民们会唱着古老的乞巧歌,表达对织女的敬意和祈愿。

标签:祭巧

祭巧是乞巧节的重要环节,村民们会在织女庙前举行祭祀仪式,向织女献上供品,祈求织女保佑家庭和睦、生活幸福。祭祀仪式庄重而虔诚,体现了人们对织女的信仰。

标签:拜巧

拜巧是乞巧节的第四个环节,村民们会前往织女庙前拜祭织女,祈求织女赐予智慧和技艺。拜巧过程中,村民们会向织女许下心愿,表达对美好生活的向往。

标签:娱巧

娱巧是乞巧节的第五个环节,村民们会举行各种文艺表演,如歌舞、戏曲、民间故事讲述等,以庆祝乞巧节的到来。这些活动既丰富了村民们的文化生活,也传承了民间艺术。

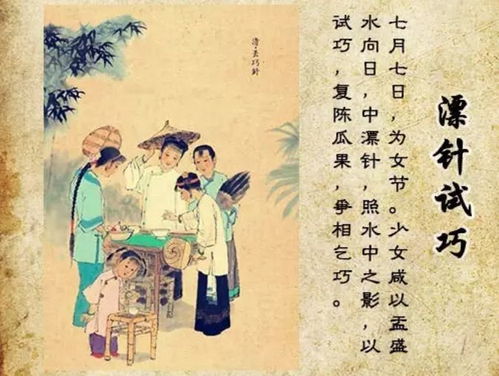

标签:卜巧

卜巧是乞巧节的第六个环节,村民们会通过占卜的方式,预测未来的运势。占卜的方式多种多样,如抽签、掷骰子等,体现了人们对未来的美好祝愿。

标签:送巧

送巧是乞巧节的最后一个环节,村民们会将织女像送回织女庙,寓意着织女完成了她的使命,回到了天庭。送巧过程中,村民们会唱着送别歌,表达对织女的感激之情。

标签:文化价值

西河乞巧节作为一项具有悠久历史的民间传统节日,具有重要的文化价值。它不仅体现了人们对织女的崇拜和敬仰,也传承了民间艺术和民间信仰。同时,乞巧节还反映了农耕文明时代的社会制度、生活方式、民间习俗和审美取向,对于研究中华文明的起源和西秦文化特点具有重要意义。

标签:传承与发展

随着时代的发展,西河乞巧节也在不断地传承和发展。在新的历史时期,西河乞巧节得到了更多的关注和重视。政府部门和民间组织纷纷举办各种活动,弘扬西河乞巧节的文化内涵,让这一传统节日焕发出新的生机。

标签:总结

西河乞巧节作为一项具有悠久历史的民间传统节日,承载着丰富的文化内涵和独特的地域特色。它不仅体现了人们对织女的崇拜和敬仰,也传承了民间艺术和民间信仰。在新的历史时期,西河乞巧节将继续传承和发展,成为中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。