除夕夜有什么风俗古代,为什么没有除夕夜了

除夕夜有什么风俗古代目录

除夕夜有什么风俗古代

古代除夕夜的风俗习惯

除夕,作为中国最重要的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和深厚的民俗传统。在古代,除夕夜的风俗习惯丰富多彩,以下将为您详细介绍。

标签:消夜果

消夜果

除夕夜阖家团聚,为了打发晚上闲暇时光,宋代时,很多人家都要准备一些消夜食品,也叫消夜果。据梦粱录一书描述,宫廷内消夜果的场景十分丰盛,包括各种细果、时果、蜜煎、糖煎及市食等。而在普通百姓家中,虽然不能如宫中丰盛,但也极尽所能,准备消夜果,力保年节顺心。标签:小儿卖痴呆

小儿卖痴呆

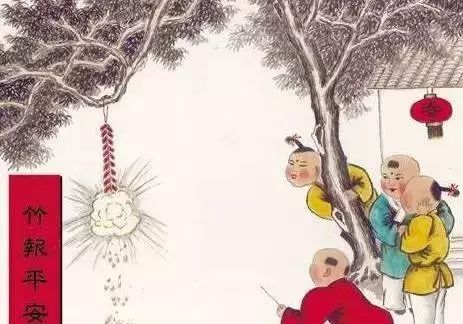

按宋代人的风俗,在除夕夜天将亮前,要进行一项所谓小儿卖痴呆的活动。南宋诗人范成大卖痴呆词中描述了这一风俗:“除夕更阑人不睡,厌禳钝滞迎新岁。小儿呼叫走长街,云有痴呆招人买。”这一风俗饱含着宋代人良好的心愿,即都希望自己的孩子能够聪明伶俐。标签:打灰堆

打灰堆

宋代人所说的打灰堆,大约就是在天亮前拿着一挂满铜钱的竹竿,用力敲打灰堆或垃圾堆。据说只要打过灰堆之后,这家主人就会逢凶化吉,遇难呈祥,心愿也多可实现,故也称作击如愿。标签:籸盆

籸盆

烧松盆,主要是一种宋代民间的驱邪祈吉活动。南宋时已开始流行,周密武林旧事记载,至除夕夜,蔶烛籸盆,红映霄汉。籸盆因为以麻籸(渣滓)为燃料,故有此称。刘昌诗芦浦笔记也有记载:今人祠祭或燕设,多以高架燃薪照庭下,号为生盆。莫晓其义。予因执事合宫,见御路两旁火盆皆叠麻籸,始悟为籸盆,俗呼为生也。标签:焚苍术

焚苍术

苍术是一种中药,宋人认为它有消燥湿,健脾胃的功效。因此,在宋代,每当除夕之夜,大部分百姓总是要焚烧苍术等药材,以此希望能辟瘟祛湿。标签:驱傩

驱傩

驱傩在宋代有大傩仪、小傩仪之分。盛行于宫中的主要为大傩仪。据宋代人解释,大傩,意在逐尽阴气为阳导也,今人腊岁前一日击鼓驱疫,谓之逐除是也。孟元老东京梦华录记载,除夕这天,禁中呈大傩仪,并用皇城亲事官。诸班直戴假面,绣画色衣,执金枪龙旗。教坊使孟景初身晶魁伟,贯全副金镀铜甲,装将军;用镇殿将军二人,亦介胄装门神;教坊南河炭丑恶魁肥,装判官;又装钟馗、小妹、土地、灶神之类,共千余人。自禁中驱祟,出南薰门外转龙弯,谓之埋祟而罢。标签:送节物

送节物

史料记载,除夕这天宋代皇帝有赐文武大臣钟馗像的风俗。如北宋神宗时期,宋神宗就命画工摹拓钟馗像,然后雕版印刷精装后,将成品赐给中书省和枢密院中的官员。而在民间,当时的人们也送门神、钟馗等节物之礼俗。标签:总结

总结

古代除夕夜的风俗习惯丰富多彩,既有消夜果、小儿卖痴呆等娱乐活动,也有打灰堆、籸盆、焚苍术等驱邪祈吉的仪式。这些习俗不仅体现了古代人们对美好生活的向往,也传承了中华民族优秀的传统文化。为什么没有除夕夜了

为什么没有除夕夜了?揭秘农历年中的特殊现象

随着农历新年的临近,许多人开始关注起春节的相关习俗。近期有消息称,未来五年内将没有除夕夜。这一现象引起了广泛关注,下面我们就来揭秘这一特殊现象的原因。

标签:农历、除夕夜、消失原因

农历与除夕夜的关系

我们需要了解农历与除夕夜的关系。农历,又称阴历,是我国传统历法,以月亮的盈亏周期为依据。一个月分为大月30天,小月29天,一年共12个月,共354或355天。而公历,即阳历,以地球绕太阳公转的周期为依据,一年为365天或366天。

标签:农历、阴历、阳历

朔望月与农历月份

在农历中,一个月的长度是根据朔望月来确定的。朔望月是指月亮从朔(新月)到朔的时间,平均长度为29.53天。由于这个长度不是整数,所以在农历中,会出现小月29天和大月30天的情况。

标签:朔望月、小月、大月

未来五年内没有除夕夜的原因

根据相关资料,从2025年到2029年,连续五年内,农历的腊月都是小月,即29天。这意味着在这五年内,农历的腊月没有30日,也就是没有除夕夜。这种现象在农历中并不罕见,但连续五年出现却较为特殊。

标签:未来五年、腊月、特殊现象

除夕夜的文化意义

除夕夜,又称大年三十,是农历新年的前一天。在这一天,人们会举行各种庆祝活动,如吃年夜饭、守岁、贴春联、放鞭炮等。除夕夜具有丰富的文化意义,代表着辞旧迎新、团圆祈福的寓意。

标签:除夕夜、文化意义、庆祝活动

未来五年内如何庆祝春节

虽然未来五年内没有除夕夜,但人们仍然可以通过其他方式庆祝春节。例如,可以在腊月二十九晚上举行庆祝活动,或者将除夕夜的传统习俗提前到腊月二十九进行。

标签:春节、庆祝方式、传统习俗

总结

未来五年内没有除夕夜的现象,虽然让人感到意外,但也是农历历法中的一种特殊现象。我们应当理解并尊重这一现象,同时继续传承和发扬春节的文化传统。

标签:总结、农历、春节传统

元宵节的风俗有哪些

元宵节的风俗传统:传承千年的文化盛宴

元宵节,又称上元节、灯节,是中国传统节日中一个重要的节日,每年农历正月十五庆祝。这一天,全国各地都会举行丰富多彩的庆祝活动,传承着千年的文化传统。以下是元宵节的一些主要风俗:标签:吃元宵

吃元宵是元宵节代表性的风俗之一。元宵,又称汤圆,是用糯米粉制成的圆形食品,内含各种馅料,如白糖、玫瑰、芝麻、豆沙等。吃元宵寓意着团圆和美满,象征着新的一年家庭和睦、幸福安康。在南方,人们喜欢将汤圆煮着吃,而在北方,则多采用油炸或蒸食的方式。元宵节当天,家家户户都会制作或购买元宵,共享这美好的节日时光。

标签:观灯

元宵节放灯是古代佛教文化的一种体现。据传,汉明帝为了弘扬佛法,下令正月十五夜在宫中和寺院燃灯表佛,此后,元宵放灯的习俗便流传开来。元宵节期间,各地都会举行盛大的灯会,人们纷纷制作各式各样的彩灯,挂满街头巷尾,营造出喜庆祥和的节日氛围。

标签:踩高跷

踩高跷是元宵节期间的一项民间技艺表演。这项活动起源于春秋时期,历史悠久。表演者穿着特制的鞋子,脚踩高跷,在街头巷尾进行各种表演,如走钢丝、翻跟头等。踩高跷不仅增添了节日的欢乐气氛,也展现了民间艺人的高超技艺。

标签:舞狮子

舞狮子是元宵节期间的一项重要民俗活动。舞狮子的起源可以追溯到三国时期,至今已有千年的历史。舞狮时,表演者身着狮皮,手持彩球,通过各种动作和姿态,模拟狮子的威猛与灵动。舞狮寓意着驱邪避灾、吉祥如意,是元宵节不可或缺的庆祝项目。

标签:猜灯谜

猜灯谜是元宵节期间的一项传统娱乐活动。人们将谜语写在彩纸上,挂在灯笼上,供大家猜解。猜灯谜既能锻炼思维,又能增添节日乐趣。在元宵节期间,许多地方都会举办猜灯谜活动,吸引了众多市民参与。

标签:逐鼠

逐鼠是元宵节期间的一项古老习俗。起源于魏晋时期,古代养蚕人家害怕老鼠夜间吃蚕,因此在正月十五用米粥将老鼠喂饱,使其不再残害桑农。如今,逐鼠已成为一种寓意着驱邪避灾、祈求丰收的民间活动。

标签:放烟花

放烟花是元宵节期间的一项传统庆祝活动。烟花五彩斑斓,绚丽多彩,象征着喜庆和吉祥。在元宵节之夜,人们纷纷点燃烟花,欢庆佳节,共同迎接新的一年。

标签:扭秧歌

扭秧歌是元宵节期间的一项民间舞蹈。舞者身着节日盛装,手持彩扇,随着欢快的音乐节奏,翩翩起舞。扭秧歌不仅展现了民间艺术的魅力,也传递了人们对美好生活的向往。

标签:打太平鼓

打太平鼓是元宵节期间的一项传统民俗活动。太平鼓是一种圆形的鼓,鼓面绘有吉祥图案。人们手持太平鼓,边敲边舞,寓意着祈求国泰民安、五谷丰登。

元宵节的风俗传统丰富多彩,不仅体现了中华民族的传统文化,也展现了民间艺术的魅力。在这个特殊的节日里,人们欢聚一堂,共度佳节,传承着千年的文化底蕴。除夕的来历和风俗简短

除夕的来历

除夕,又称除夜,是农历一年最后一天的夜晚,即春节前一天晚。这一节日的来历源远流长,蕴含着丰富的文化内涵。

标签:历史渊源

据史籍记载,除夕这一节日最早可以追溯到先秦时期的“逐除”习俗。在风土记等史籍中,都有关于除夕的记载。当时,人们在新年的前一天击鼓驱疫疠之鬼,称之为“逐除”,这也为除夕的名称提供了依据。

标签:传说故事

关于除夕的来历,还有一个流传甚广的传说。相传古时候有一种叫“夕”的怪兽,头长触角,非常凶猛。每到岁末,夕兽就会爬上岸,吞食牲畜,伤害人命。为了躲避夕兽的伤害,人们纷纷逃往深山。后来,一位乞讨的老人告诉人们,夕兽最怕红色、火光和声响。于是,每年除夕,家家户户都会贴红对联、燃放爆竹,以驱赶夕兽。

标签:风俗习惯

在除夕这一天,中国各地都有许多独特的风俗习惯。

标签:贴门神

贴门神是除夕的重要习俗之一。据山海经记载,黄帝时期有两位神人,名叫神荼和郁儡,他们能够执鬼。人们将他们的形象画在门上,用以驱邪避凶。

标签:守岁

守岁是除夕的另一大习俗。人们会在除夕夜守在家中,等待新年的到来。这一习俗源于古代的“守岁”仪式,即在新年的前一天举行,用以驱除疫疠之鬼。

标签:年夜饭

年夜饭是除夕的重头戏。家人团聚,共享丰盛的美食,象征着团圆和幸福。年夜饭的菜肴种类繁多,寓意吉祥如意。

标签:放鞭炮

放鞭炮是除夕的传统习俗。人们认为,鞭炮声可以驱除邪气,迎接新年的到来。放鞭炮的习俗在中国已有数千年的历史。

标签:拜年

除夕夜过后,人们会开始拜年。拜年是中国传统的节日习俗,寓意着祝福和吉祥。人们会向长辈拜年,表达敬意和祝福。

标签:总结

除夕作为中国传统的节日,承载着丰富的文化内涵和深厚的民族情感。在这一天,人们通过各种习俗,祈求新的一年平安吉祥、幸福安康。