阿昌族的风俗习惯,阿昌族的风俗是什么

阿昌族的风俗习惯目录

阿昌族的风俗习惯

阿昌族简介

阿昌族是中国云南省特有的少数民族之一,主要分布在德宏州的陇川县、梁河县及潞西市,保山地区的腾冲县、龙陵县也有少量分布。阿昌族人口共有2.7万余人,以其独特的风俗习惯和丰富的文化内涵而闻名。

热情好客的传统礼仪

阿昌族人民热情好客,尊老爱幼,拥有许多优良的传统礼仪。当客人来访时,主人会以好酒好茶招待,吃饭时礼让上座。如果客人年轻或辈分较小,主人会推辞让客人坐边座或下方座位。在敬酒倒茶时,阿昌族忌讳不礼让就接受,体现了他们对客人的尊重。

劝饭习俗与劝饭山歌

阿昌族有劝饭的习俗,无论客人是否会喝酒或喝茶,主人都会劝食。劝饭不仅是饮食上的招待,更是一种情感交流。在劝饭过程中,主人会通过唱劝饭山歌来表达对客人的欢迎和敬意。这种习俗体现了阿昌族人民热情好客、注重情感交流的特点。

婚俗与婚誓

阿昌族的婚俗独特,解除婚约或婚誓时,须退回盟誓的相片及头发。阿昌族认为烧毁相片和头发会导致人患病甚至疯狂,因此忌讳这种行为。阿昌族同姓忌婚配,有招婿入门的习俗。上门男子需改名随女方姓,婚礼举行3天。在婚礼上,新娘、新郎会逐桌敬糖茶,客人喝完后将少许钱币放入杯中。

婚宴上的传统习俗

在阿昌族的婚宴上,首先要请新娘的舅舅坐在上首,并摆上一盘用猪脑拌制的凉菜。酒宴结束后,舅舅要送新娘一条约4.5千克的带猪尾巴的后腿,称为“外家肉”。这表示新娘要永远不忘娘家的养育之恩。这种传统习俗体现了阿昌族人民对家庭和亲情的重视。

服饰与装饰

阿昌族的服饰简洁、朴素、美观。男子多穿蓝色、白色或黑色的对襟上衣,下穿黑色裤子,裤脚短而宽。小伙子喜缠白色包头,婚后则改换黑色包头。妇女的服饰有年龄和婚否之别。未婚少女多着各色大襟或对襟上衣、黑色长裤,已婚妇女则穿蓝黑色对襟上衣和筒裙。阿昌族妇女外出时,会佩戴各种首饰,如大耳环、花手镯、银项圈等,使她们显得更加美丽动人。

饮食文化

阿昌族的饮食文化丰富多样。他们喜欢食用酸味食品,如酸笋、酸菜、酸肉等。在肉类方面,猪肉和黄牛肉是主要来源。猪肉常用来制作火烧生猪肉米线,而稻田养鱼则是日常吃鱼的主要来源。阿昌族还会用蒸馏法制作烧酒,供节庆和待客时饮用。

历史与文化传承

阿昌族有着悠久的历史,其先民很早就生活在滇西北的金沙江、澜沧江、怒江流域。经过多次迁徙,逐渐定居到现在聚居的地方。阿昌族有自己的语言,但没有文字。阿昌族在历史上善于与附近的民族交往,不断向别的民族学习,形成了独特的文化内涵。

通过以上介绍,我们可以了解到阿昌族独特的风俗习惯和文化传承。这些习俗不仅体现了阿昌族人民的热情好客、尊老爱幼的传统美德,也展现了他们丰富的文化内涵和独特的民族特色。阿昌族的风俗是什么

阿昌族简介

阿昌族是中国云南省特有的少数民族之一,主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县、梁河县等地。阿昌族拥有独特的语言、文化和风俗习惯,是中华民族多元文化的重要组成部分。

节日习俗

阿昌族节日众多,其中代表性的有:

服饰文化

阿昌族服饰具有鲜明的民族特色,男女服饰各有特点:

饮食习惯

阿昌族以大米为主食,辅以薯类、蔬菜、肉类等。嗜酸性食品,过去青年男女有嚼槟榔的习惯,牙齿往往被染成黑色。

居住环境

阿昌族住房多为砖瓦、木石结构的四合院建筑,正屋住人,两边厢房楼上堆粮食等生活资料,楼下是猪圈、牛栏。村寨内房屋较整齐,寨间交通要道一般都是石板或碎石路,往来方便。

社会结构

阿昌族家族观念浓厚,家族对个体家庭仍有一定的约束力。村寨一般是以血缘为基础的地域性组织。同一家族的各个小家庭常成片地居住在同一地域或毗连地区,家族内提倡在婚姻、盖房、丧葬、扶贫济困方面的家族义务。

传统工艺

阿昌族制造的铁器极负盛名,以“户撒刀”著称于世。这种刀工艺精湛,造型美观,是阿昌族传统工艺的瑰宝。

总结

阿昌族的风俗习惯丰富多彩,体现了中华民族多元文化的魅力。在新时代背景下,阿昌族人民正努力传承和弘扬自己的民族文化,为中华民族的繁荣发展贡献力量。

阿昌族的风俗有什么

阿昌族风俗概述

阿昌族,是我国云南省特有的少数民族之一,人口较少,主要分布在云南省的德宏傣族景颇族自治州、保山市等地。阿昌族有着丰富的文化传统和独特的风俗习惯,以下将详细介绍阿昌族的风俗。

节日庆典

阿昌族节日众多,其中代表性的节日是阿露窝罗节。这个节日将纪念传说中的人类始祖遮帕麻与遮米麻的民族宗教节日窝罗节与陇川户腊撒一带阿昌族传统的小乘佛教会街节统一起来。还有赶摆、泼水节、进洼、出洼、烧白柴、火把节、换黄单、过新年、浇水花等节日,这些节日不仅丰富了阿昌族的生活,也体现了他们受汉、傣等民族文化及佛教文化的影响。

饮食文化

阿昌族以好客闻名,待客之道体现在“以酒待客”上。如果亲戚、好朋友来家里,一定要请他们喝米酒、吃饭,倾其所有,表示自己对客人的尊重和诚心。有贵宾自远方来,还要在村口请他喝“进寨酒”。阿昌族的传统饮食以米饭为主,辅以玉米、小麦等谷物,喜欢吃酸辣口味。

服饰特色

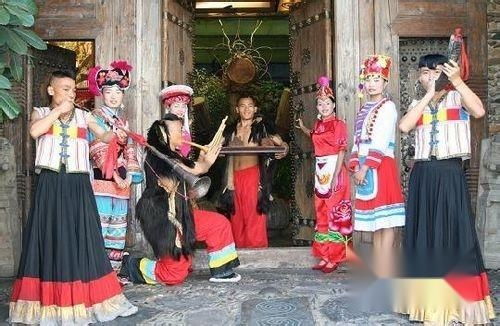

阿昌族的服饰简洁、朴素、美观。男子多穿蓝色、白色或黑色的对襟上衣、黑色长裤,裤脚短而宽。小伙子喜缠白色包头,婚后则改换黑色包头。有些中老年人还喜欢戴毡帽。青壮年打包头时总要留出约40厘米长的穗头垂于脑后。妇女的服饰有年龄和婚否之别。未婚少女平时多着各色大襟或对襟上衣、黑色长裤,外系围腰,头戴黑色包头。已婚妇女一般穿蓝黑色对襟上衣和筒裙,小腿裹绑腿,喜用黑布缠出类似尖顶帽状的高包头,包头顶端还垂挂四五个五彩小绣球,颇具特色。

民间艺术

阿昌族的民间艺术丰富多彩,包括歌谣、故事、传说等口头文学。其中,长篇叙事史诗遮帕麻和遮咪麻、长篇叙事诗曹扎、铁匠战龙王等作品生动感人。阿昌族还有独特的“对歌”文化,男女青年在业余时间喜欢对唱山歌、情歌,表达爱意。乐器有竹琴、洞箫、葫芦笙、三弦、象脚鼓、铜锣等。舞蹈以象脚鼓舞和猴舞。民间体育也丰富多彩,如荡秋千、赛马、射击、舞阿昌刀和武术等。

建筑风格

阿昌族的建筑风格具有民族特色,包括房屋、桥梁、佛龛等。房屋多为土木结构,屋顶呈尖顶状,墙壁用土坯或竹片搭建。桥梁则以木结构为主,造型独特。佛龛则雕刻精美,供奉着佛像。

婚姻习俗

阿昌族传统的婚姻制度主要实行同姓不婚,家庭一般是一夫一妻制的父系家庭,实行幼子继承制。男女青年结婚时,男方要向女方赠送彩礼,包括粮食、酒、猪肉等。婚礼仪式简单,主要以宴请宾客为主。

丧葬习俗

阿昌族一般行土葬。丧葬仪式较为简单,主要包括守丧、出殡、安葬等环节。在守丧期间,家属要穿着素衣,不得参加娱乐活动。出殡时,亲友们要送葬,并举行祭祀仪式。

禁忌习俗

阿昌族有一些禁忌习俗,如禁止在正月初一杀家畜和伤害动物;妇女生孩子未满7天时,忌讳别家男子进入院内。还有一些与宗教信仰相关的禁忌。

通过以上介绍,我们可以了解到阿昌族独特的风俗习惯,这些风俗习惯不仅丰富了阿昌族的文化传统,也为我国多民族文化的繁荣发展做出了贡献。阿昌族的传统风俗

阿昌族简介

阿昌族,是中国云南省特有的少数民族之一,主要分布在云南省西南部的德宏傣族景颇族自治州。阿昌族有着悠久的历史和丰富的文化,其语言属于汉藏语系藏缅语族,拥有自己的语言但没有文字。

传统节日风俗

阿昌族的传统节日丰富多彩,以下是一些特色的节日:

1. 泼水节

泼水节是阿昌族特色的传统节日,通常在每年农历三月初八至十五日间举行。这个节日源于阿昌族的一个传说,讲述了一位阿昌族姑娘在旅行中遇到一位英俊青年的故事。为了纪念这位青年的帮助,阿昌族人便开始了泼水节的传统。在泼水节期间,阿昌族人会穿上传统的民族服装,手持盛满水的木盆和水枪,在欢快的音乐中相互泼水,互相祝福,庆祝春季的到来。

2. 进洼节

进洼节,又称“关门节”,在每年六月到九月四个月间举行。这是阿昌族农闲时期的一个重要节日,信徒们会到各村寨的佛寺中静坐参佛,听经说法,过佛寺生活。在此期间,禁止结婚嫁娶。

3. 出洼节

出洼节,又称“开门节”,在进洼节三个月期满后举行。这是佛寺生活结束,恢复正常生活的标志。出洼节要举行盛大的集会,庆祝活动的热闹程度不亚于进洼节。

4. 烧白柴节

烧白柴节在农历十二月举行,目的是为了使佛像暖和。各佛寺所属群众会在佛寺附近堆起木质成白色的木柴,燃起熊熊大火,与佛像一起烤火取暖,祈求佛祖保佑。

5. 换黄单节

换黄单节在农历十月举行,各佛寺所属群众会将做好的黄单给佛像换上,并将旧黄单取下,以示虔诚。

6. 窝罗节

窝罗节是梁河地区阿昌族盛大的民族传统节日。每年农历正月初四,梁河地区的阿昌族从四面八方汇集在一起,围绕着窝罗台方如痴如醉地跳起窝罗舞。窝罗台高约1米,4米见方,中央矗着两块约6米高的牌坊,牌坊顶端中央架着一把巨大的木刻满弦弓箭,意示人类始祖。

7. 撒种节和尝新节

撒种节和尝新节是阿昌族的传统节日,分别于每年农历三月十日和八月十五日举行。在这一天,家家户户都会打扫庭院、房屋,准备鱼肉、米线、酸性食物和米酒,缅怀祖先。阿昌族人还会接回出嫁的姑娘,全家团聚,唱歌跳舞,热闹非凡。

8. 火把节

火把节是阿昌族的传统节日之一,分别在农历六月二十四和六月二十五举行。这个节日以献五谷神、祈求五谷丰登为主要内容。

9. 会街节

会街节是阿昌族人民的传统集会,多在每年农历九月中旬举行。会街原属宗教集会,阿昌族信仰小乘佛教,因此会街节具有浓厚的宗教色彩。

总结

阿昌族的传统节日风俗丰富多彩,反映了这个民族悠久的历史和丰富的文化。这些节日不仅丰富了阿昌族人民的精神生活,也成为了展示阿昌族文化的重要窗口。