腊月风俗彥语,腊月风俗概述

腊月风俗概述

腊月,又称腊月、腊月节,是中国农历十二月,是农历年节的重要准备阶段。腊月的风俗习惯丰富多彩,蕴含着深厚的文化内涵,反映了中华民族的传统美德和美好愿景。

腊月二十四:扫尘日

腊月二十四,又称“扫尘日”,是腊月的重要习俗之一。这一天,家家户户都会进行大扫除,清扫蛛网、扬尘、清洗,以迎接新年的到来。扫尘的寓意是扫除旧年的霉运,迎接新年的好运。

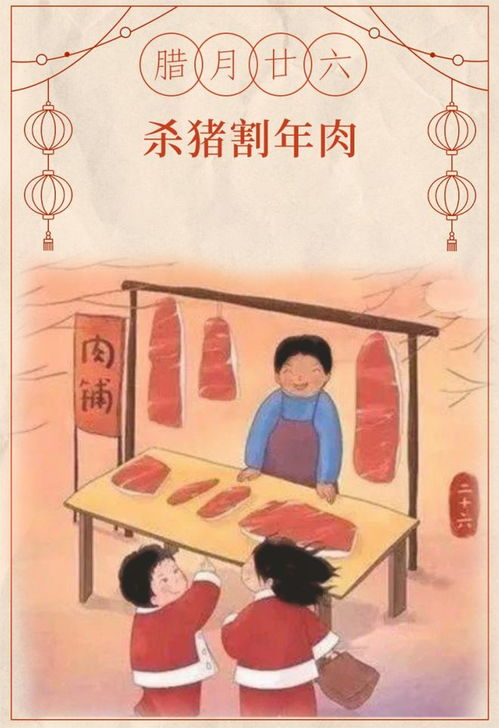

腊月二十六:杀猪割年肉

腊月二十六,民间有“杀猪割年肉”的习俗。这一天,人们会宰杀自家养的猪,将猪肉腌制、烹饪,准备过年期间的美食。这一习俗寓意着富裕和团圆,象征着新的一年生活美满、富足。

腊月二十七:宰鸡赶大集

腊月二十七,民间有“宰鸡赶大集”的说法。这一天,家家户户宰杀自家的家禽,如鸡、鸭、鹅等,同时也会去赶集,采购年货。宰鸡赶大集的寓意是祈求新的一年生活美满、吉祥。

腊月二十八:蒸馒头、打糕蒸馍

腊月二十八,民间有“蒸馒头、打糕蒸馍”的习俗。这一天,人们会蒸制各种面食,如馒头、年糕、馍馍等,作为过年期间的美食。这些面食寓意着新的一年生活蒸蒸日上、步步高升。

腊月二十九:蒸馒头、祭灶

腊月二十九,民间有“腊月二十九,抓紧蒸馒头”的说法。这一天,人们会蒸制大量的馒头,以备过年期间的食用。同时,这一天也是祭灶的日子。祭灶的习俗源于古代对灶神的崇拜,人们会在灶台前摆放供品,祭拜灶神,祈求新的一年家庭和睦、平安幸福。

腊月三十:除夕

腊月三十,又称除夕,是农历年的最后一天。这一天,家家户户都会举行团圆饭,家人团聚,共度佳节。除夕夜,人们会贴春联、挂灯笼、放鞭炮,欢庆新年的到来。

腊月的风俗传承

腊月的风俗习惯代代相传,承载着中华民族的传统文化。这些习俗不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀传统美德。在现代社会,虽然生活方式发生了很大变化,但腊月的传统习俗依然深入人心,成为人们心中永恒的记忆。

腊月的美食文化

腊月的美食文化丰富多彩,如饺子、年糕、汤圆、八宝饭等,这些美食不仅美味可口,还蕴含着美好的寓意。例如,饺子寓意着团圆、平安;年糕寓意着步步高升;汤圆寓意着团圆、美满。

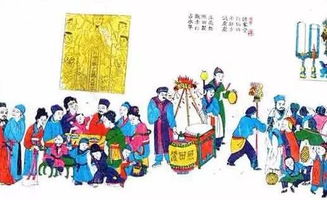

腊月的节日氛围

腊月的节日氛围浓厚,人们通过各种方式庆祝新年的到来。如贴春联、挂灯笼、放鞭炮、舞龙舞狮等,这些活动不仅增添了节日的喜庆气氛,也传承了中华民族的优秀文化。

腊月的民俗活动

腊月的民俗活动丰富多彩,如庙会、舞狮、舞龙、踩高跷、扭秧歌等。这些活动不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀传统文化。

腊月的传统信仰

腊月的传统信仰包括对灶神的崇拜、对祖先的敬仰等。这些信仰体现了中华民族的孝道文化,也传承了中华民族的优秀传统美德。

腊月的现代意义

腊月的传统习俗和信仰在现代社会依然具有重要意义。它们不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀传统文化,增强了民族凝聚力,弘扬了民族精神。