寒食节 有哪些风俗,寒食节的起源与意义

寒食节的起源与意义

寒食节,又称禁烟节,是中国传统节日之一,通常在每年的清明节前一天(公历4月4日或5日)举行。这个节日起源于春秋时期,与晋国公子重耳和忠臣介子推的故事密切相关。据传,重耳流亡十九年,介子推始终追随左右,甚至割股啖君。重耳励精图治,成为一代名君晋文公。介子推不求利禄,与母亲归隐绵山。晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思。因此,寒食节具有缅怀先贤、祭拜英烈的意义。

禁火寒食:传统习俗的传承

寒食节最显著的风俗之一就是禁火寒食。在这一天,家家户户禁止生火,只能吃冷食。这一习俗源于对介子推的纪念,同时也寓意着避免火灾的发生。虽然从东汉到南北朝,禁火寒食的习俗屡禁屡兴,但唐代皇家认可并参与,使得这一传统得以传承。如今,虽然禁火寒食的习俗在部分地区有所减弱,但仍然保留着对传统文化的尊重和传承。

拜扫祭祖:缅怀先人的情感表达

寒食节期间,人们会提前为去世的亲人扫墓,烧纸祭拜。这一习俗在南北朝到唐前被视为野祭,后来演变为官方认同并倡导的吉礼之一。在扫墓时,一家或一族人会共同前往先祖坟地,致祭、添土、挂纸钱,并将子推燕、蛇盘兔撒于坟顶滚下,用柳枝或疙针穿起,置于房中高处,意沾先祖德泽。这一活动不仅是对先人的缅怀,也是对家族历史的传承。

寒食饮食:特色美食的享受

寒食节期间,人们会制作和享用各种特色美食。寒食食品包括寒食粥、寒食面、寒食浆、青精饭及饧等;寒食供品有面燕、蛇盘兔、枣饼、细稞、神餤等;饮料有春酒、新茶、清泉甘水等。其中,青团是南方地区的一种传统特色小吃,用野菜和糯米粉混合制成,非常适合在寒食节食用。

寒食插柳:象征清明的象征物

柳树是寒食节的象征之物,原为怀念介之推追求政治清明之意。早在南北朝荆楚岁时记就有江淮间寒食日家家折柳插门”的记载。安徽、苏州等地还盛行戴芥花,佩麦叶来代替柳枝。插柳的习俗不仅是对介之推的纪念,也是对清明节的期待。

寒食踏青:感受春天的气息

寒食节正值春天,万物复苏,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象。人们会利用这个时机,进行踏青活动,感受春天的气息。踏青不仅可以放松身心,还可以增进与自然的联系,是寒食节期间的一项重要活动。

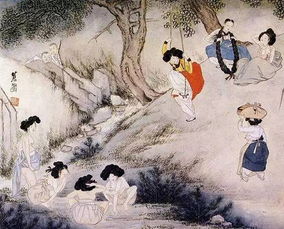

寒食秋千:传统游戏的传承

秋千原为古代寒食节宫廷女子游乐项目。古时的秋千多用树桠枝为架,再栓上彩带做成,逐渐发展为用两根绳索加上踏板的秋千。荡秋千不仅可以增进健康,而且可以培养勇敢精神,至今为人们特别是儿童所喜爱。

寒食节的其他活动

除了上述主要风俗外,寒食节期间还有许多其他活动,如赐宴、赏花、斗鸡、镂鸡子、牵钩(拔河)、放风筝、斗百草、抛堶(瓦石器玩物)等。这些活动极大地丰富了我国古代的社会生活,也使得寒食节成为了一个充满欢乐和祥和的节日。

通过以上内容,我们可以了解到寒食节的风俗和习俗。这个节日不仅是对先贤的缅怀,也是对传统文化的传承。在现代社会,寒食节依然保持着其独特的魅力,成为了人们心中不可或缺的一部分。