人死3年的风俗,传统观念与现代视角的碰撞

时间: 2024-09-08 07:01:09 参考 其他

人死3年的风俗:传统观念与现代视角的碰撞

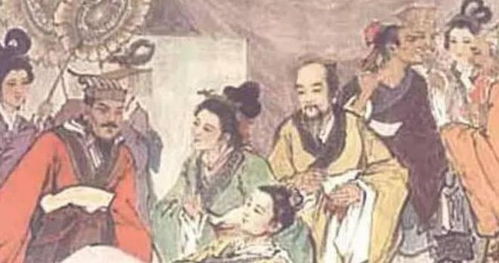

在中国传统文化中,人死3年的风俗有着悠久的历史和丰富的内涵。这些风俗不仅反映了人们对逝者的怀念,也体现了对生命轮回和命运变迁的思考。本文将从传统观念和现代视角出发,探讨人死3年的风俗及其背后的文化意义。

标签:传统观念

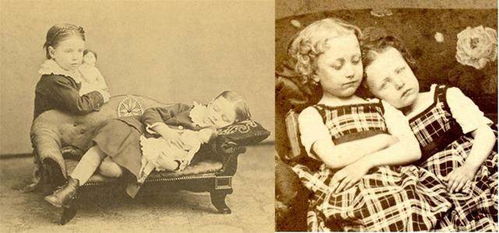

一、传统观念中的“三年衰”说法

在民间传说中,有一种说法叫做“亲人去世三年衰”,意思是说亲人过世后,家属在三年内会遭遇不幸,运势不佳。这种说法虽然缺乏科学依据,但在一定程度上反映了古代人们对丧葬文化的理解。在古代,丧葬仪式繁琐,守孝三年是表达哀思的重要方式。在这期间,家属会避免举行喜庆活动,以免冲撞逝者的亡灵。

标签:丧葬文化

二、守孝三年的文化内涵

守孝三年是古代丧葬文化的重要组成部分。在古代,守孝期间,家属会遵循一系列的礼仪规范,如不剃发、不饮酒、不娱乐等。这些规范不仅是对逝者的尊重,也是对家族荣誉的维护。守孝三年的习俗,体现了中华民族尊老敬老的传统美德。

标签:文化传承

三、现代视角下的“三年衰”说法

随着社会的发展和科学的进步,现代人对“亲人去世三年衰”的说法持怀疑态度。从心理学角度来看,亲人去世后,家属确实可能会出现情绪低落、精神消沉等情况,但这并不意味着运势会受到影响。现代人在面对丧葬问题时,更加注重心理调适和情感宣泄,以积极的态度面对生活。

标签:心理学

四、人死3年的风俗变迁

随着时代的发展,人死3年的风俗也在不断变迁。在现代社会,丧葬仪式逐渐简化,守孝三年的习俗也逐渐淡化。人们更加注重逝者的生前事迹,以及如何让逝者的精神得以传承。在这个过程中,人死3年的风俗逐渐演变为对逝者的一种纪念和缅怀。

标签:风俗变迁

五、结语

人死3年的风俗,是中华民族传统文化的重要组成部分。从传统观念到现代视角,这些风俗经历了变迁和发展。在尊重传统的同时,我们也要理性看待这些风俗,以更加科学、健康的态度面对生活中的丧葬问题。